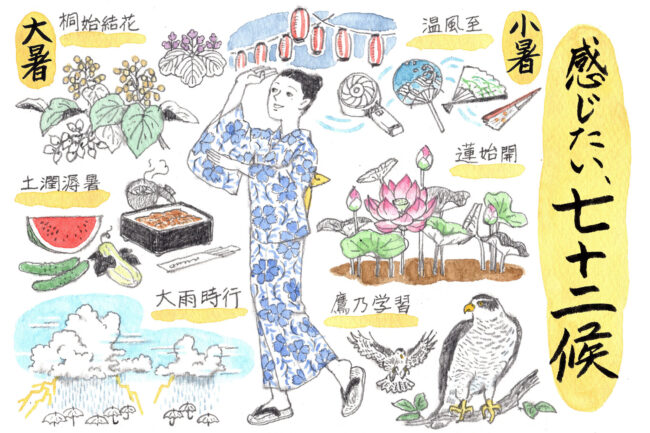

加賀友禅 やわらかで繊細な表現…職人技の秘密を探る 青花で描く下絵挿し体験レポート in京都きもの市場 銀座店

加賀友禅――繊細で優美なその世界観は着物好きを魅了してやまないもの。 複数の工程を経て完成する加賀友禅、今回は一番の基礎となる「下絵」挿しの体験を京都きもの市場・銀座店のお客様に体験していただきました。

元国際線のCA。

現在は発酵食の講師。

着物を着る事が大好きです。

素敵な着物姿の方々に恥じないよう、今着物の柄やアレンジのお勉強中です。

加賀友禅の工程は

下絵→糊置き→彩色→中埋め→地染め→友禅流しになります。

水で洗うと青花の線は消えてしまいます。

染めあがった時に白い輪郭線になります。

そのあと脱水、乾燥させます。

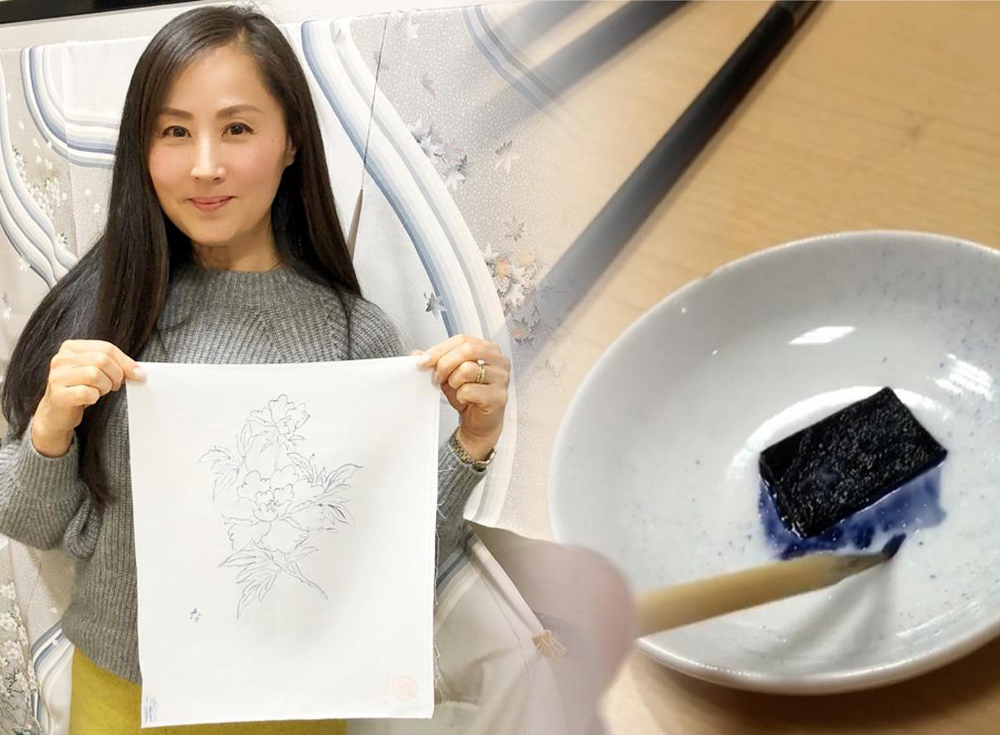

万葉集にも歌われる青花という、水で洗い流すと落ちる色素で下絵を描いていきます。

露草の花の汁から作られる青花は和紙に染み込ませて乾燥させてあるため、描きやすいよう水をかけて溶きます。

いまだ青花に代わる色素は無いそうでとても貴重な物だと言われています。

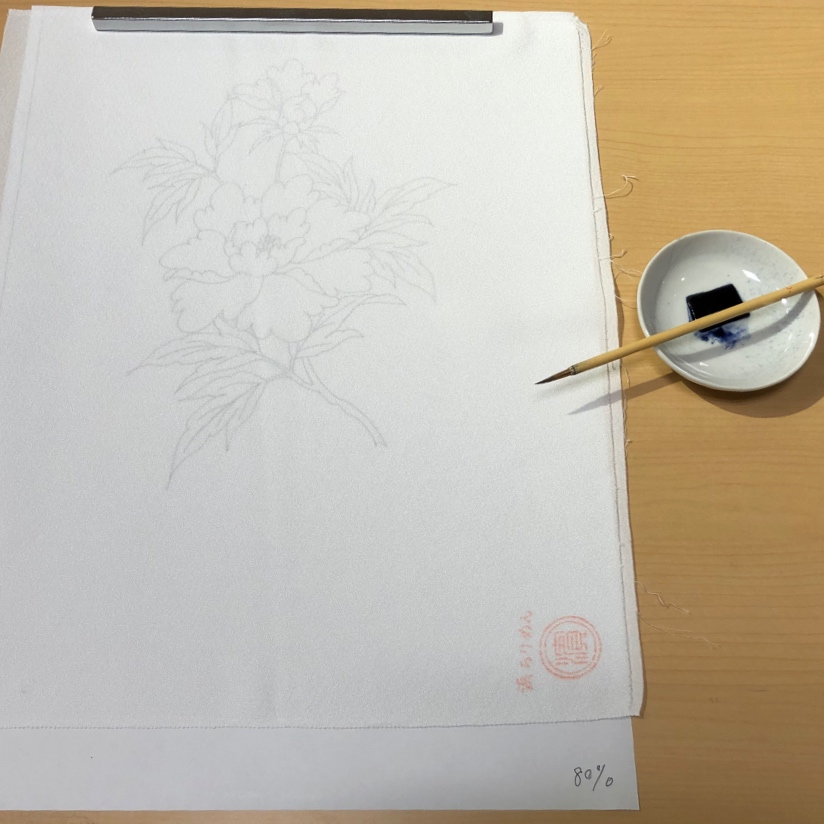

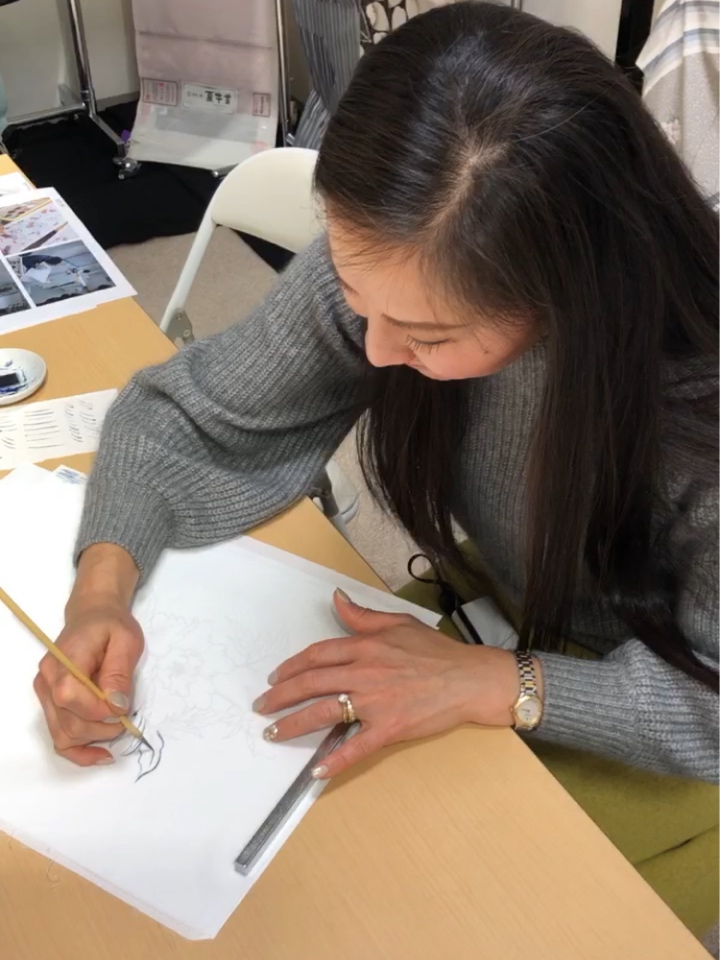

細い筆の先にほんの少し青花を付けたら、ちりめんの布に筆で描いていきます。

下絵の上に布を重ねてあるので、丁寧に線をなぞっていきます。

青花を筆先に付けすぎたり、筆を横にするとすぐに滲んでしまう繊細な作業でした。

コツは少量の青花を付けたら、筆を出来る限り縦にして、筆先だけでサラサラと描く事。

途中からはコツをつかみ、線が綺麗に描けるように。

参加者皆様もとても上手に描かれていました。

私も真剣に集中して頑張りました。

職人の皆様はこの作業を私達の何倍もの速さで進めて行くと伺いました。

一つの反物を作る為には沢山の職人さんのお力が必要なんですね。

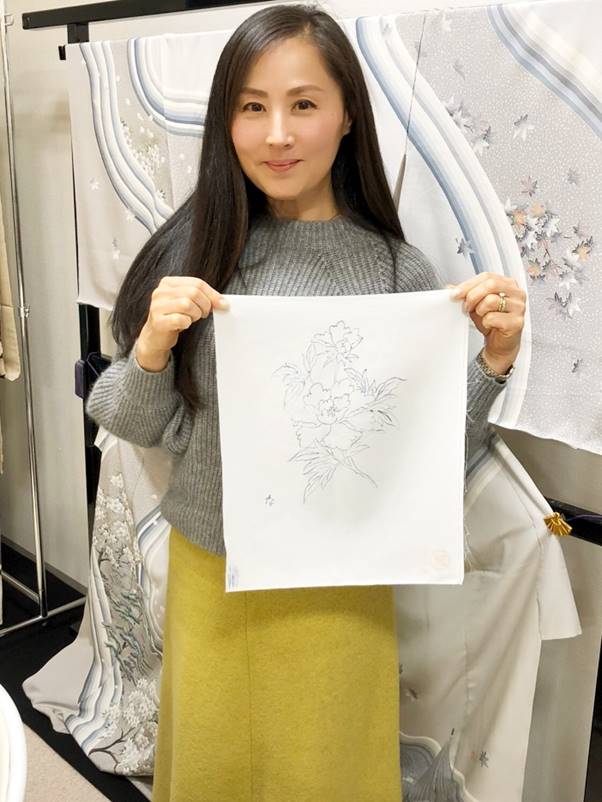

思っていたより綺麗に出来上がり、お褒めの言葉をいただけたので記念に写真を撮っておきました。

小さな額に入れて自宅の和室に飾ろうかと思っています。

なかなか出来ない体験を本当にありがとうございました。

季節の花や木を描く加賀友禅。

ため息が出るほど美しいお着物の数々は見ているだけでも幸せな気持ちになります。

中にはラクダを描いた物もあったり、紬に描いた物、鼻緒もありました。

その時代に合った、必要とされる物作りを加賀友禅も取り入れているんですね。

およそ300年前加賀友禅の始祖、宮崎友禅斎は草花を中心とした写実的な模様染をうみだしたと言われています。

刺繍などをあしらう絢爛ただよう京友禅とは違い、落ち着いた品のある加賀友禅は武家に好まれていき、その思いは引き継がれ、日本を代表とする伝統工芸品になったそうです。

日本の伝統文化は継承者問題で消えてしまう物もあると聞きますが、今でも加賀友禅作家を目指す若者は多いと聞き一安心いたしました。

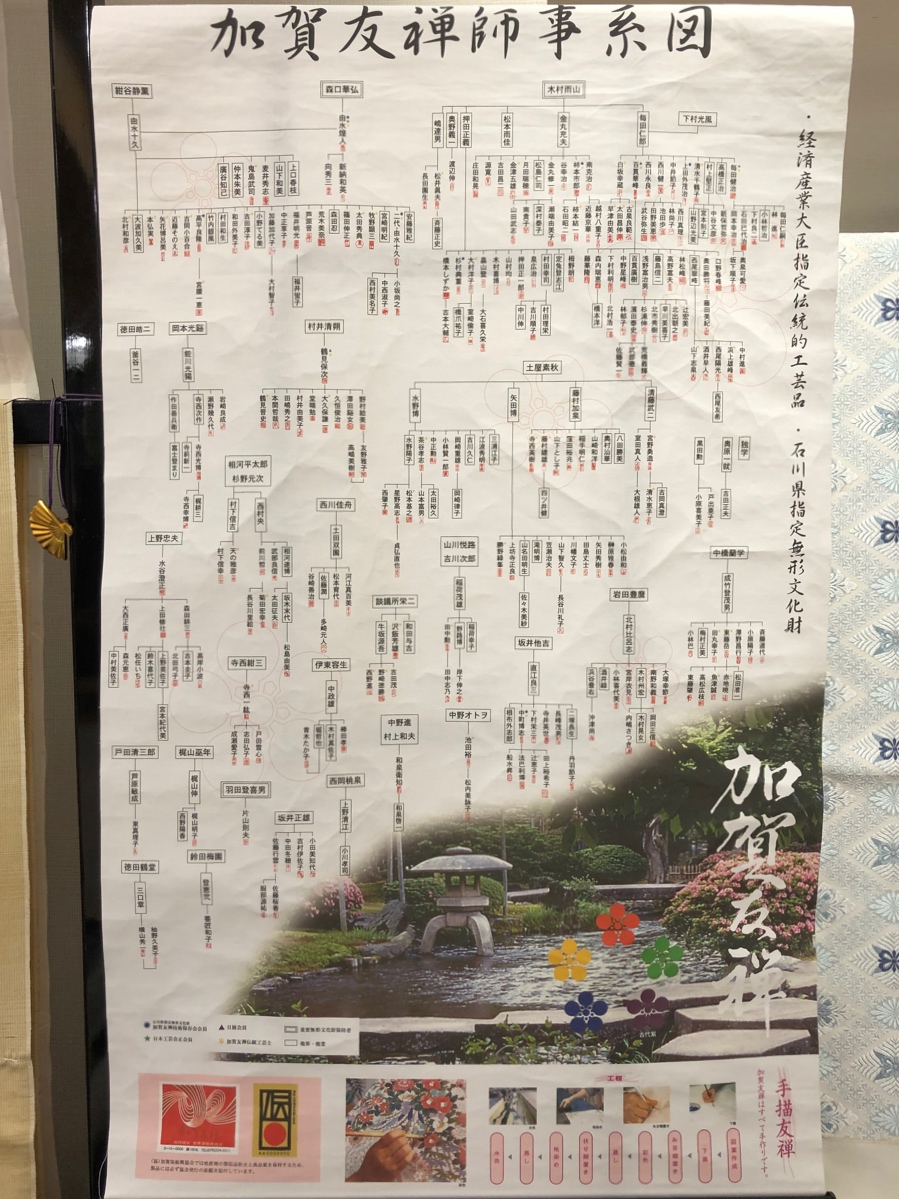

加賀友禅師事系図なるものがあり、加賀友禅の伝統がしっかりと継承されている事が嬉しくなりました。

いつかは自分に似合う加賀友禅を見つけたいものです。

京都きもの市場の皆様今回も色々教えていただき、ありがとうございました。

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2024.09.03

連載記事

参考資料は美人画! 柾木良子先生の”目から鱗”な「着こなし美ふるまい」 イベントレポート

-

2024.08.26

連載記事

屋形船で夕涼み!きものでおでかけイベントレポート

-

2024.03.11

連載記事

静岡店店長と行く!きものでおでかけレポート

-

2024.03.05

連載記事

ゲスト・紗月さんときもので愉しむ!静岡店オープン記念パーティ

-

2023.09.20

連載記事

着物への愛で繋がる ~段上育子さんを訪ねて~ 「琉球染織ツアー2023」レポート(後編)

-

2023.11.12

連載記事

作り手の思いに触れる ~和宇慶むつみさん、玉那覇有勝さんを訪ねて~ 「琉球染織ツアー2023」レポート(前編)

-

2023.09.12

連載記事

知念冬馬氏トークショー in 銀座店 「ものづくりの極意」イベントレポート

-

2023.08.08

連載記事

京都きもの市場 銀座店8周年記念パーティー 〜紡ぐ〜 in 明治記念館

-

2023.06.08

連載記事

島田史子さん × 西川喜優先生 日本舞踊披露&トークショー 「和と粋の世界へ繋がる扉」

-

2023.05.26

連載記事

特別公演 鎌田由美子さん ×『美しいキモノ』 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.6

-

2023.05.23

連載記事

山崎陽子さんトークショー「きものを着たらどこへでも」 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.5

-

2023.02.22

連載記事

元劇団四季 齋藤舞さんの歌声が祝福する― 京都店10周年記念パーティー

-

2023.02.08

連載記事

佐竹美都子さんトークショー「オリンピックと西陣織」 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.5

-

2023.02.15

連載記事

京都きもの市場 銀座店7周年記念パーティー 〜紡ぐ〜 in ホテル雅叙園東京

-

2023.01.23

連載記事

きものでおでかけ! ~横浜店スタッフとゆく!アフタヌーンティー編~

-

2023.01.23

連載記事

九州初!みずのしのぶ先生の着付け教室 「名古屋帯・ミズノの銀座結びレッスン」イベントレポート

-

2023.01.23

連載記事

みなさまの温かい声援に包まれて。京都きもの市場 横浜店オープン記念パーティー in横浜ベイシェラトン

-

2023.01.23

連載記事

きものでおでかけ!~横浜店スタッフとゆく!浄妙寺編~

-

2023.02.15

連載記事

モデル・川原亜矢子さん トークショー「きもの姿で逢いに行く」 日本最大級きもの展示会2022@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.4

-

2023.02.08

連載記事

「スレンダー着付け®️ ミニ講座」 加藤咲季さん 日本最大級きもの展示会2022@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.3

-

2023.02.15

連載記事

「日本舞踊と“恋するWafure”」 尾上博美先生 日本最大級きもの展示会2022@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.2

-

2023.02.15

連載記事

『デュヴァル=ルロワ』日本公式アンバサダー ドゥヴィッレ アントニー 麻由良夫妻 「シャンパーニュ4種飲み比べ&パーティに映える着物コーデ」 プレミアム銀座2021 イベントレポート

-

2023.02.08

連載記事

「すなおさんのリアルレッスン」 きものすなおさん 日本最大級きもの展示会2022@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.1

-

2023.01.23

連載記事

きもの文化検定 合格者表彰式&記念パーティ @京都ホテルオークラ

-

2023.01.23

連載記事

京都きもの市場 銀座店リニューアル記念パーティ 拓く【hiraku】 〜その先へ〜 in 明治記念館

-

2023.02.08

連載記事

オープニングアクト&トーク「凜と美しく」 日本舞踊家・花柳凜さん 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.4

-

2023.02.08

連載記事

着付けポイントレッスン「みずのしのぶの秘密の小技」 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.3

-

2023.02.15

連載記事

「三代目 柳亭小痴楽」落語公演&トークショー 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.2

-

2023.02.08

連載記事

「着物で楽しむお花レッスン」 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.1

-

2023.01.23

連載記事

「ヘアアレンジレッスン 〜実践編〜」 銀座6周年特別催事” 紡ぐ”2021 イベントレポート vol.1

LATEST最新記事

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

まなぶ

着物は自宅で洗えるの?洗濯手順や注意点を解説!

-

よみもの

常識をアップデート!2WAYで楽しむ浴衣「12星座で選ぶ、わたしに一番似合う着物」番外編

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

まなぶ

子供におすすめの浴衣5選!子供浴衣の選び方のポイントは?

-

よみもの

銀幕スター・北川景子の浴衣姿に学ぶ美 『キネマの神様』「きもの de シネマ」vol.4

-

まなぶ

和服を普段着に!着物を着るメリットやおすすめの着物、選び方を紹介

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

インタビュー

自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2

-

まなぶ

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

インタビュー

色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

インタビュー

自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!