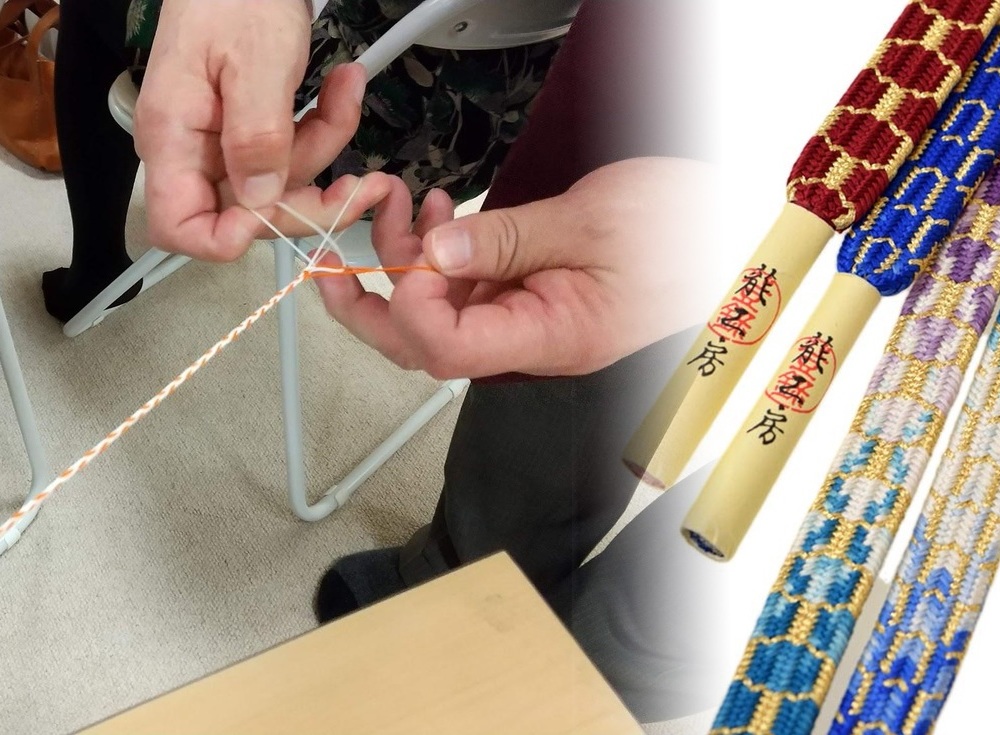

染織組紐茶ぞめ処・龍工房 ~純国産絹糸・草木染へのこだわり~ 古来よりの組紐技「ゆびくみひも」体験レポート

2020年・冬に5周年を迎えた、京都きもの市場 銀座店。 記念イベントのひとつとして、江戸組紐の老舗・「龍工房」さんをお招きし、組紐でミサンガを制作する体験会を行いました。 鮮やかな色糸から紡ぎだされる組紐の世界…すこし覗いてみましょう。

日本に組紐が伝わったのは、仏教が伝来した飛鳥時代。

大陸から組紐の技術が伝えられ、経典や僧侶の袈裟などに使われていました。

その後、王朝貴族の束帯、武士の武具、茶道具と活用の幅を広げて行きます。

平安時代には日本独自の組紐技法が確立したと考えられています。

江戸時代、「福良雀」という帯結びをするときに必要になったことで、帯締めとして全国へ広がって行ったとのことです。

日本に組紐が伝わったのは、仏教が伝来した飛鳥時代。

大陸から組紐の技術が伝えられ、経典や僧侶の袈裟などに使われていました。

その後、王朝貴族の束帯、武士の武具、茶道具と活用の幅を広げて行きます。

平安時代には日本独自の組紐技法が確立したと考えられています。

江戸時代、「福良雀」という帯結びをするときに必要になったことで、帯締めとして全国へ広がって行ったとのことです。

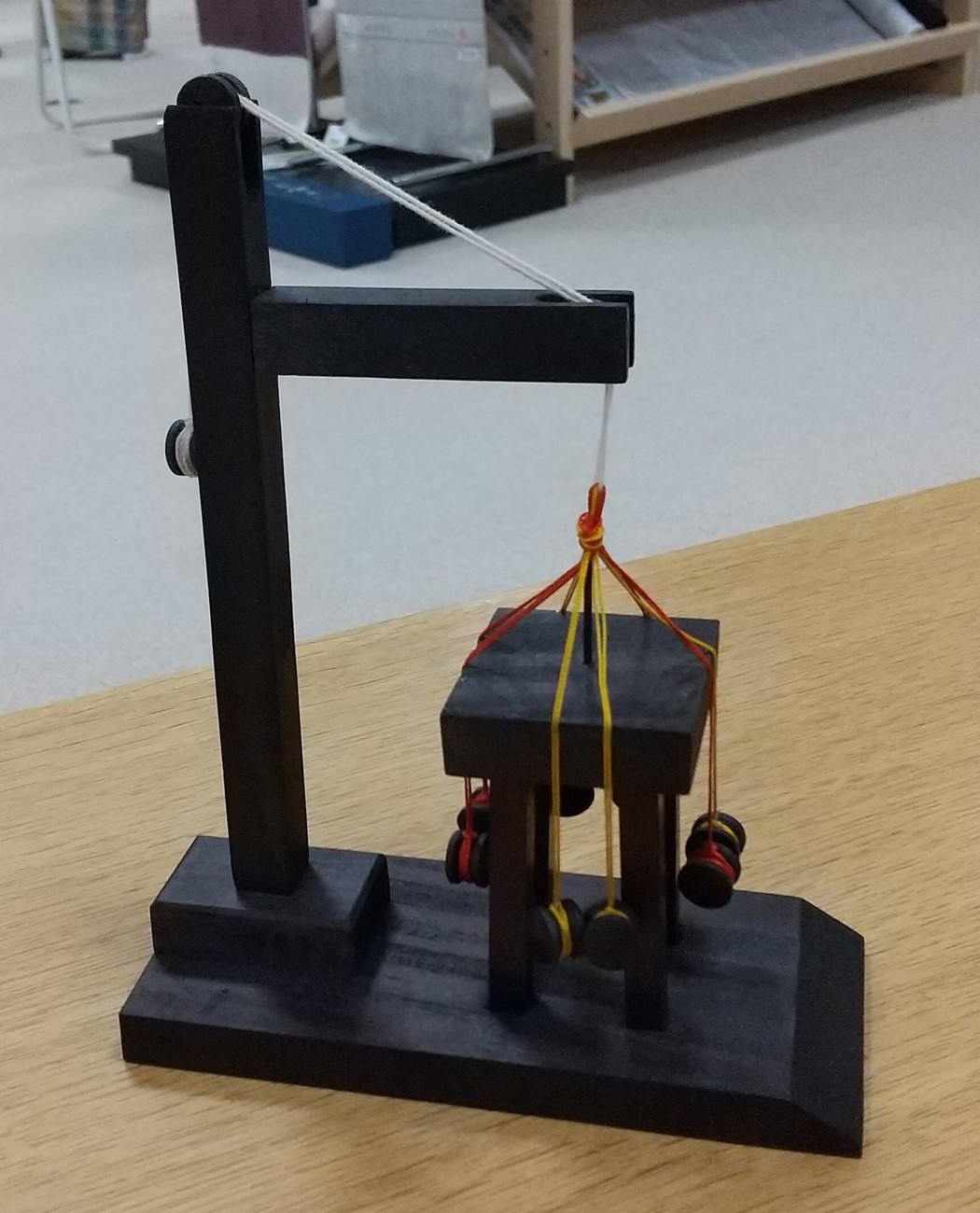

角台鏡と呼ばれる四角い台板と、組み上げた紐を引っ張りあげるための滑車のついた柱とからなる台で、柱から下げられた鏡によって組んだ紐を引っ張り上げながら組んでゆく。

糸に撚りをかけながら組すすむのがこの台の特徴で、撚りが戻らないようにするために足の部分に布が巻いてある。

比較的玉数の少ない紐を組むのに使われる。

四つ組のような単純な紐から複雑な唐組まで、丸紐も平組もできて組み方は自由。

角台鏡と呼ばれる四角い台板と、組み上げた紐を引っ張りあげるための滑車のついた柱とからなる台で、柱から下げられた鏡によって組んだ紐を引っ張り上げながら組んでゆく。

糸に撚りをかけながら組すすむのがこの台の特徴で、撚りが戻らないようにするために足の部分に布が巻いてある。

比較的玉数の少ない紐を組むのに使われる。

四つ組のような単純な紐から複雑な唐組まで、丸紐も平組もできて組み方は自由。

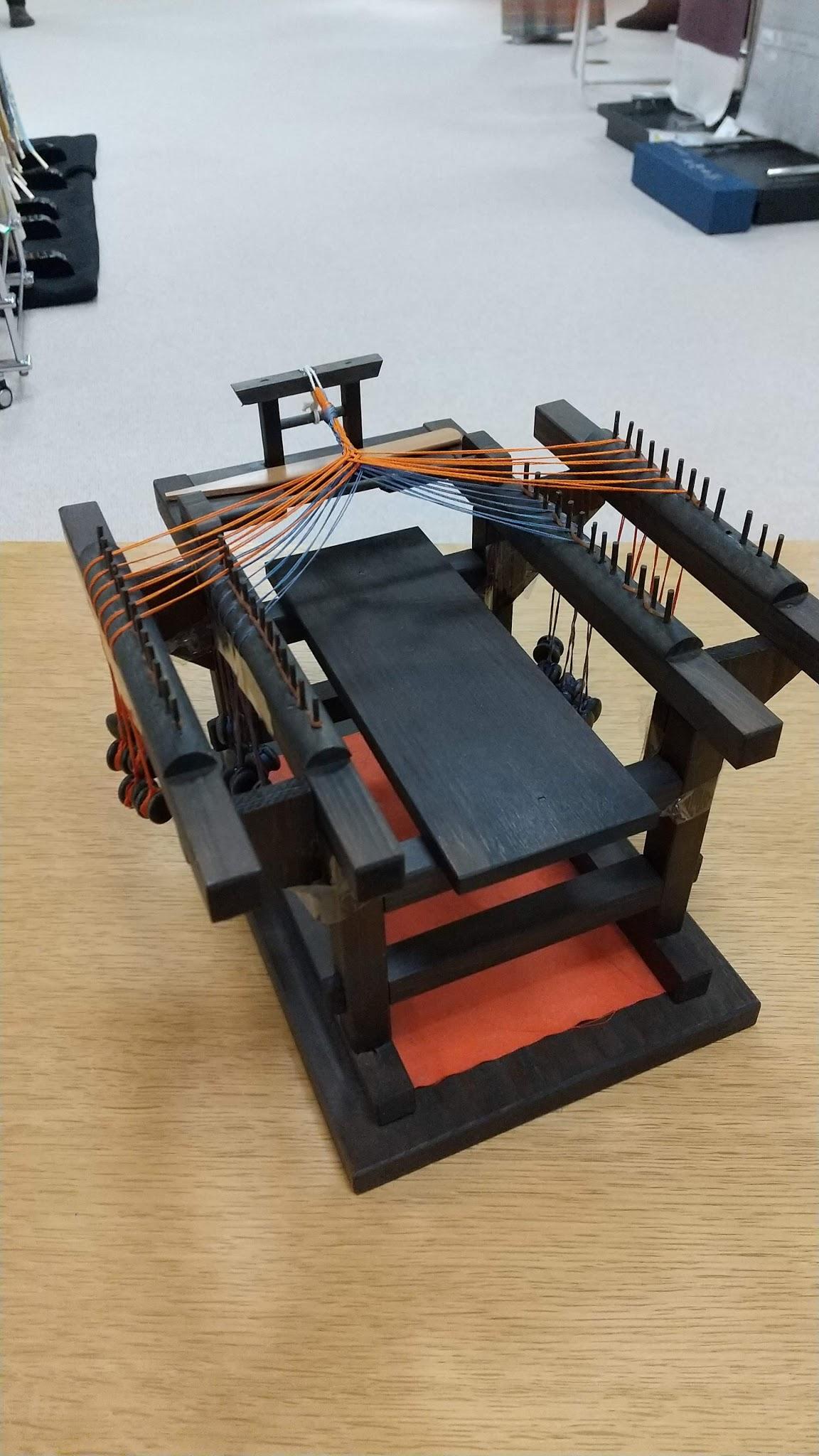

高台組紐の王様と言われる台。

畳一枚ほどの大きさで、組む人は台中央に渡された板の上に座って組む。

台の正面にある鳥居のような形をした巻き取り軸に糸を結びつけて、台の左右に二段ずつつけられた枠に玉のついた糸を掛け、組んでゆく。

上下二段の糸の色を変えることで、部分的に模様を出すことが出来る。

玉数を多く使えるので模様の変化も多く、複雑な柄出しができるのが特徴。

高台組紐の王様と言われる台。

畳一枚ほどの大きさで、組む人は台中央に渡された板の上に座って組む。

台の正面にある鳥居のような形をした巻き取り軸に糸を結びつけて、台の左右に二段ずつつけられた枠に玉のついた糸を掛け、組んでゆく。

上下二段の糸の色を変えることで、部分的に模様を出すことが出来る。

玉数を多く使えるので模様の変化も多く、複雑な柄出しができるのが特徴。

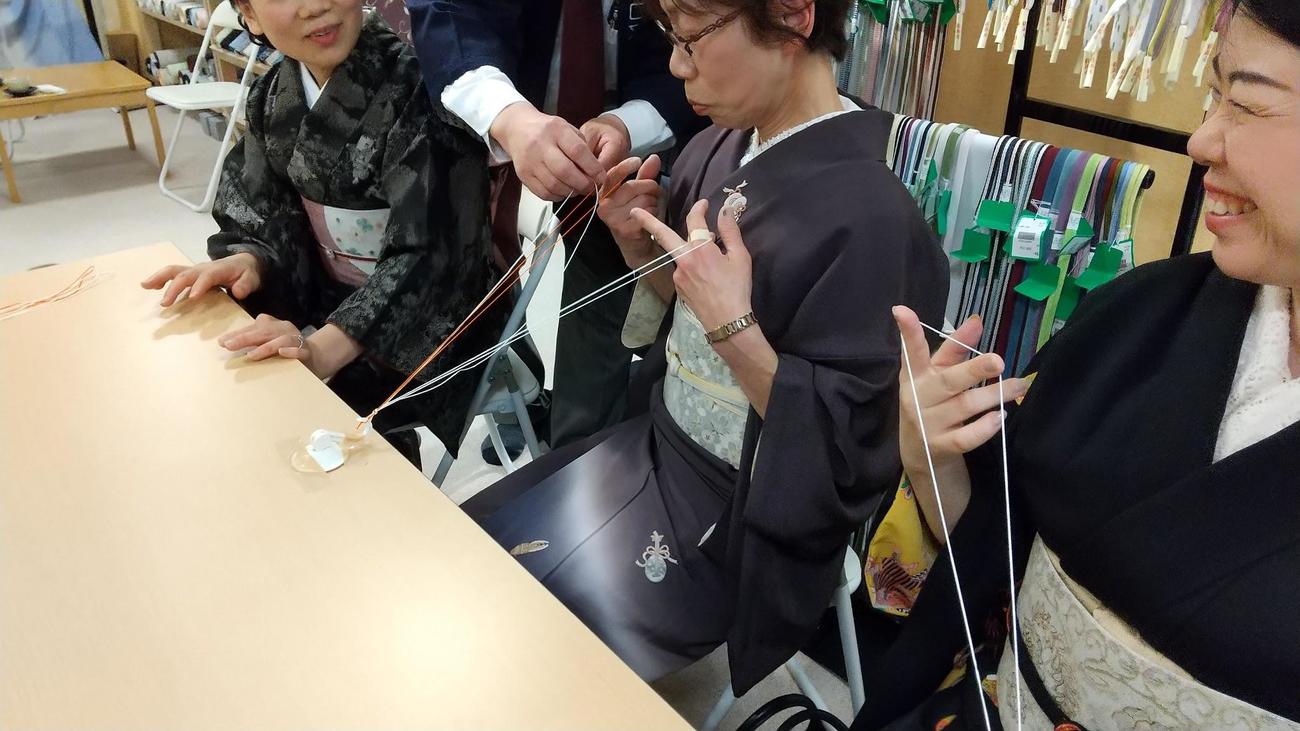

三本の紐をそれぞれ輪にして端を結んでおきます。

輪の中に人差し指と中指を入れ、左右交互に中の紐を外側の紐にくぐらせて行きます。

三本の紐をそれぞれ輪にして端を結んでおきます。

輪の中に人差し指と中指を入れ、左右交互に中の紐を外側の紐にくぐらせて行きます。

初めは手伝ってもらいながらも、皆さん徐々にコツをつかみ、どんどん組み上がっていきます。

初めは手伝ってもらいながらも、皆さん徐々にコツをつかみ、どんどん組み上がっていきます。

早速、腕に巻いてみました。

お着物の色柄とマッチして素敵ですね。

早速、腕に巻いてみました。

お着物の色柄とマッチして素敵ですね。

絵具箱のようにカラフルな帯締めが並んでいます。

これは衣冠装束の冠の緒に用いられたところから、冠(ゆるぎ)組と呼ばれる帯締め。

なんと30色もあります。

発色の美しさに目を奪われます。

こんなコレクションがあったら素敵!

準フォーマルから洒落ものまで、万能に幅広く使えます。

絵具箱のようにカラフルな帯締めが並んでいます。

これは衣冠装束の冠の緒に用いられたところから、冠(ゆるぎ)組と呼ばれる帯締め。

なんと30色もあります。

発色の美しさに目を奪われます。

こんなコレクションがあったら素敵!

準フォーマルから洒落ものまで、万能に幅広く使えます。

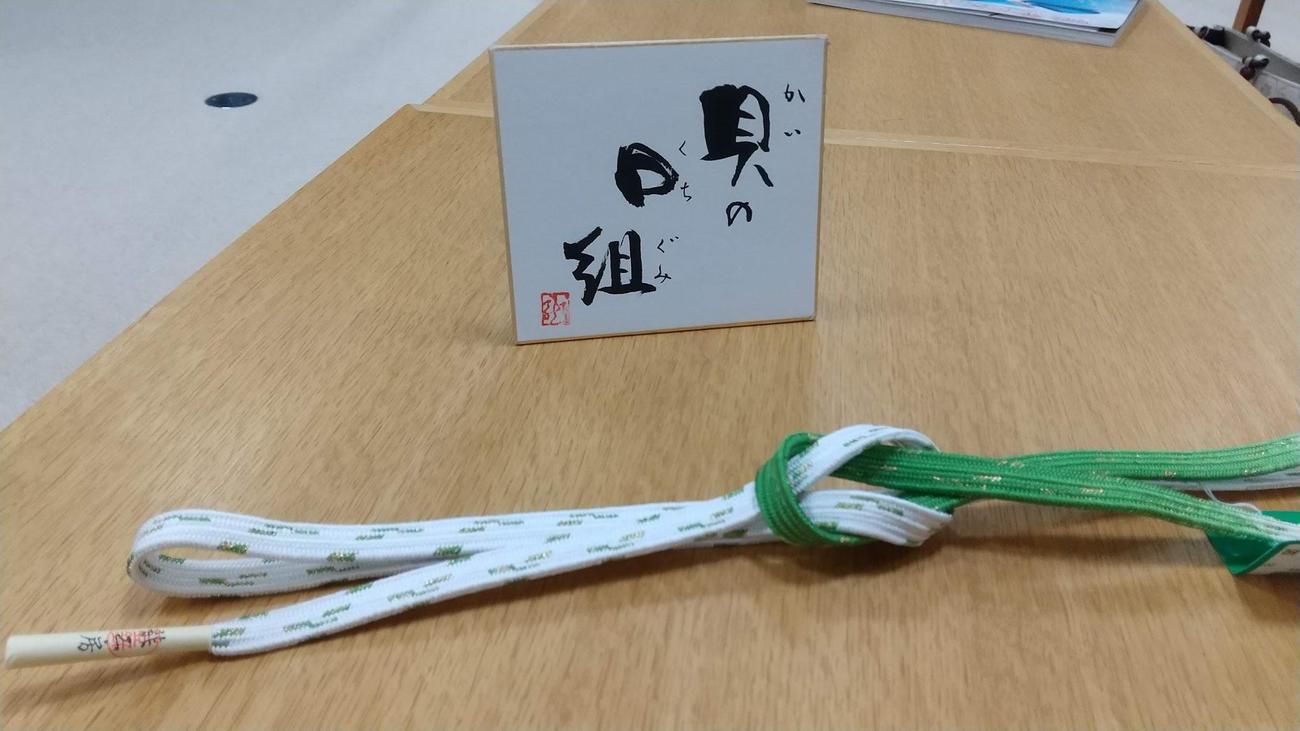

貝の口のように固い紐ということと、白地に小さな雲が浮かぶような柄から、貝の口組雲型と呼ばれる帯締め。

緑と白の色変わりが素敵ですね。

フォーマルな装いに。

貝の口のように固い紐ということと、白地に小さな雲が浮かぶような柄から、貝の口組雲型と呼ばれる帯締め。

緑と白の色変わりが素敵ですね。

フォーマルな装いに。

こんな変わり種もありました。

トランプの模様が組みだされています。

こんな帯締めをしたらウキウキして踊りだしてしまいそうです。

カジュアルな装いに。

こんな変わり種もありました。

トランプの模様が組みだされています。

こんな帯締めをしたらウキウキして踊りだしてしまいそうです。

カジュアルな装いに。

お手軽に体験可能な「草木染め」とは?自宅で出来るおすすめ方法

大自然の恵みを色彩として楽しむことができる「草木染め」。染色方法のひとつである草木染めは、実は自宅でも行うことができます。草木染めの魅力からその染色方法についてご紹介いたします。

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2024.09.03

連載記事

参考資料は美人画! 柾木良子先生の”目から鱗”な「着こなし美ふるまい」 イベントレポート

-

2024.08.26

連載記事

屋形船で夕涼み!きものでおでかけイベントレポート

-

2024.03.11

連載記事

静岡店店長と行く!きものでおでかけレポート

-

2024.03.05

連載記事

ゲスト・紗月さんときもので愉しむ!静岡店オープン記念パーティ

-

2023.09.20

連載記事

着物への愛で繋がる ~段上育子さんを訪ねて~ 「琉球染織ツアー2023」レポート(後編)

-

2023.11.12

連載記事

作り手の思いに触れる ~和宇慶むつみさん、玉那覇有勝さんを訪ねて~ 「琉球染織ツアー2023」レポート(前編)

-

2023.09.12

連載記事

知念冬馬氏トークショー in 銀座店 「ものづくりの極意」イベントレポート

-

2023.08.08

連載記事

京都きもの市場 銀座店8周年記念パーティー 〜紡ぐ〜 in 明治記念館

-

2023.06.08

連載記事

島田史子さん × 西川喜優先生 日本舞踊披露&トークショー 「和と粋の世界へ繋がる扉」

-

2023.05.26

連載記事

特別公演 鎌田由美子さん ×『美しいキモノ』 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.6

-

2023.05.23

連載記事

山崎陽子さんトークショー「きものを着たらどこへでも」 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.5

-

2023.02.22

連載記事

元劇団四季 齋藤舞さんの歌声が祝福する― 京都店10周年記念パーティー

-

2023.02.08

連載記事

佐竹美都子さんトークショー「オリンピックと西陣織」 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.5

-

2023.02.15

連載記事

京都きもの市場 銀座店7周年記念パーティー 〜紡ぐ〜 in ホテル雅叙園東京

-

2023.01.23

連載記事

きものでおでかけ! ~横浜店スタッフとゆく!アフタヌーンティー編~

-

2023.01.23

連載記事

九州初!みずのしのぶ先生の着付け教室 「名古屋帯・ミズノの銀座結びレッスン」イベントレポート

-

2025.07.28

連載記事

みなさまの温かい声援に包まれて。京都きもの市場 横浜店オープン記念パーティー in横浜ベイシェラトン

-

2023.01.23

連載記事

きものでおでかけ!~横浜店スタッフとゆく!浄妙寺編~

-

2023.02.15

連載記事

モデル・川原亜矢子さん トークショー「きもの姿で逢いに行く」 日本最大級きもの展示会2022@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.4

-

2023.02.08

連載記事

「スレンダー着付け®️ ミニ講座」 加藤咲季さん 日本最大級きもの展示会2022@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.3

-

2023.02.15

連載記事

「日本舞踊と“恋するWafure”」 尾上博美先生 日本最大級きもの展示会2022@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.2

-

2023.02.15

連載記事

『デュヴァル=ルロワ』日本公式アンバサダー ドゥヴィッレ アントニー 麻由良夫妻 「シャンパーニュ4種飲み比べ&パーティに映える着物コーデ」 プレミアム銀座2021 イベントレポート

-

2023.02.08

連載記事

「すなおさんのリアルレッスン」 きものすなおさん 日本最大級きもの展示会2022@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.1

-

2023.01.23

連載記事

きもの文化検定 合格者表彰式&記念パーティ @京都ホテルオークラ

-

2023.01.23

連載記事

京都きもの市場 銀座店リニューアル記念パーティ 拓く【hiraku】 〜その先へ〜 in 明治記念館

-

2023.02.08

連載記事

オープニングアクト&トーク「凜と美しく」 日本舞踊家・花柳凜さん 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.4

-

2023.02.08

連載記事

着付けポイントレッスン「みずのしのぶの秘密の小技」 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.3

-

2023.02.15

連載記事

「三代目 柳亭小痴楽」落語公演&トークショー 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.2

-

2023.02.08

連載記事

「着物で楽しむお花レッスン」 日本最大級きもの展示会2021@東京丸の内KITTE イベントレポート vol.1

-

2023.01.23

連載記事

「ヘアアレンジレッスン 〜実践編〜」 銀座6周年特別催事” 紡ぐ”2021 イベントレポート vol.1

LATEST最新記事

-

よみもの

終戦80年、長崎に想い馳せる夏『長崎―閃光の影で―』『遠い山なみの光』 「きもの de シネマ」vol.67

-

インタビュー

【対談】映画作家 河瀨直美さん×両足院副住職 伊藤東凌さん ―「対話」は、愛。

-

まなぶ

色彩と陰影を纏う 〜小説の中の着物〜 夏目漱石『三四郎』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十九夜

-

まなぶ

着物でバレエ『ジゼル』観劇@新国立劇場(後編)「みなさまの着物コーディネート拝見!」vol.8

-

よみもの

静岡で人生がガラッと変わった二人【女優 熊谷真実さん】(前編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.7

-

まなぶ

メディア王・蔦屋重三郎の武器は、”今より半歩先のトレンド”!「知ってた?べらぼうなお江戸話」vol.1

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

よみもの

静岡で人生がガラッと変わった二人【女優 熊谷真実さん】(前編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.7

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

インタビュー

【対談】映画作家 河瀨直美さん×両足院副住職 伊藤東凌さん ―「対話」は、愛。

-

まなぶ

着物の種類 基本中のき!帯合わせ・小物合わせも解説「フォーマル編② 訪問着・付け下げ」

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

まなぶ

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

まなぶ

着物の種類と初めての着物を「付け下げ」にするべき5つの理由

-

まなぶ

浴衣の着こなし 〜半衿とか名古屋帯とか足袋とか〜 「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三夜

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

まなぶ

作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!

-

よみもの

静岡で人生がガラッと変わった二人【女優 熊谷真実さん】(前編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.7

-

よみもの

中村梅枝夫人 小川素美さん 「歌舞伎俳優 ご夫人方の装い」 vol.2 ―嫁ぐとなってからはもっときれいに着たいと思った

-

まなぶ

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

まなぶ

作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!

-

まなぶ

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!