紫色の白昼夢 〜小説の中の着物〜 泉鏡花『艶書』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十五夜

小説を読んでいて、自然と脳裏にその映像が浮かぶような描写に触れると、登場人物がよりリアルな肉付きを持って存在し、生き生きと動き出す。今宵の一冊は、泉鏡花著『艶書』。音にした際のリズムや響きが何とも言えず心地良い、その独特の文体により、どこかスローモーションのようにも思える優雅な動きが実像を伴って脳内で再現される。百合が、薔薇が、菖蒲が散り、白い足袋を染める……それはまさに、紫色の白昼夢。

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2025.04.27

連載記事

袙扇のうちとそと 〜小説の中の着物〜 阿岐有任『籬の菊』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十六夜

-

2025.04.09

連載記事

紫色の白昼夢 〜小説の中の着物〜 泉鏡花『艶書』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十五夜

-

2024.12.26

連載記事

陽の当たる、その裏で 〜小説の中の着物〜近藤史恵 『散りしかたみに』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十四夜

-

2024.11.28

連載記事

其処ではすべてが露呈する〜小説の中の着物〜 澤田ふじ子『宗旦狐ー茶湯にかかわる十二の短編ー』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十三夜

-

2024.11.03

連載記事

踊る女と傾く男 〜小説の中の着物〜 天野純希『桃山ビート・トライブ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十二夜

-

2024.10.05

連載記事

憂いの黒羽織 〜小説の中の着物〜 樋口一葉『十三夜』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十一夜

-

2024.09.12

連載記事

誰かのためだけの、ただひとつのもの 〜小説の中の着物〜 知野みさき『神田職人えにし譚』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十夜

-

2024.07.28

連載記事

闇に咲く花 〜小説の中の着物〜 泉ゆたか『髪結百花』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十九夜

-

2024.07.04

連載記事

夏の夜の幻想に酔う 〜小説の中の着物〜 皆川博子『ゆめこ縮緬』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十八夜

-

2024.06.11

連載記事

溺レル幸福 〜小説の中の着物〜 谷崎潤一郎『痴人の愛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十七夜

-

2024.05.14

連載記事

あをによし 〜小説の中の着物〜 永井路子『美貌の女帝』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十六夜

-

2024.04.08

連載記事

日々はそうして過ぎていく 〜小説の中の着物〜 木内昇『浮世女房洒落日記』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十五夜

-

2024.03.12

連載記事

節目の白絹 〜小説の中の着物〜 津村節子『絹扇』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十四夜

-

2024.02.02

連載記事

美しい手の引力 〜小説の中の着物〜 蜂谷涼『雪えくぼ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十三夜

-

2023.12.28

連載記事

徒花は咲き誇り、我が道をゆく 〜小説の中の着物〜 山崎豊子『ぼんち』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十二夜

-

2023.12.03

連載記事

働くことは生きること 〜小説の中の着物〜 朝井まかて『残り者』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十一夜

-

2023.11.07

連載記事

“かたい”着物で護るものは 〜小説の中の着物〜 立原正秋『舞の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十夜

-

2023.10.05

連載記事

掌(たなごころ)を充たすものー装幀という芸術ー 〜小説の中の着物〜 邦枝完二著『おせん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十九夜

-

2023.08.29

連載記事

愛おしき小さなものたち 〜小説の中の着物〜 畠中恵著『つくもがみ貸します』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十八夜

-

2023.07.29

連載記事

雪が模様になった日 〜小説の中の着物〜 葉室麟著『オランダ宿の娘』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十七夜

-

2023.07.05

連載記事

羅(うすもの)や 〜小説の中の着物〜 瀬戸内寂聴著『いよよ華やぐ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十六夜

-

2023.06.01

連載記事

宵闇に、白地のゆかた 〜小説の中の着物〜 宇野千代著『おはん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十五夜

-

2023.04.30

連載記事

女たちは、それぞれの生を生きた 〜小説の中の着物〜 松井今朝子『円朝の女』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十四夜

-

2023.03.31

連載記事

蒐集という甘い毒 〜小説の中の着物〜 芝木好子『光琳の櫛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十三夜

-

2023.03.15

連載記事

滅びの夢の、その先の 〜小説の中の着物〜 久世光彦『雛の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十二夜

-

2023.02.01

連載記事

“粋”と“品”の本質 〜小説の中の着物〜 宇江佐真理『斬られ権佐』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十一夜

-

2022.12.30

連載記事

“流れる”ような身のこなし 〜小説の中の着物〜 幸田文『流れる』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十夜

-

2022.12.26

連載記事

袖についての、ちょっとした考察 〜小説の中の着物〜 河治和香『国芳一門浮世絵草紙3ー鬼振袖ー』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十九夜

-

2022.11.05

連載記事

インスピレーションソース 〜小説の中の着物〜 北原亞以子『慶次郎縁側日記』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十八夜

-

2022.10.31

連載記事

ほのかにまとう雅の薫り 〜小説の中の着物〜 諸田玲子『王朝まやかし草紙』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十七夜

LATEST最新記事

-

よみもの

『西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで』国立西洋美術館 「きものでミュージアム」vol.46

-

よみもの

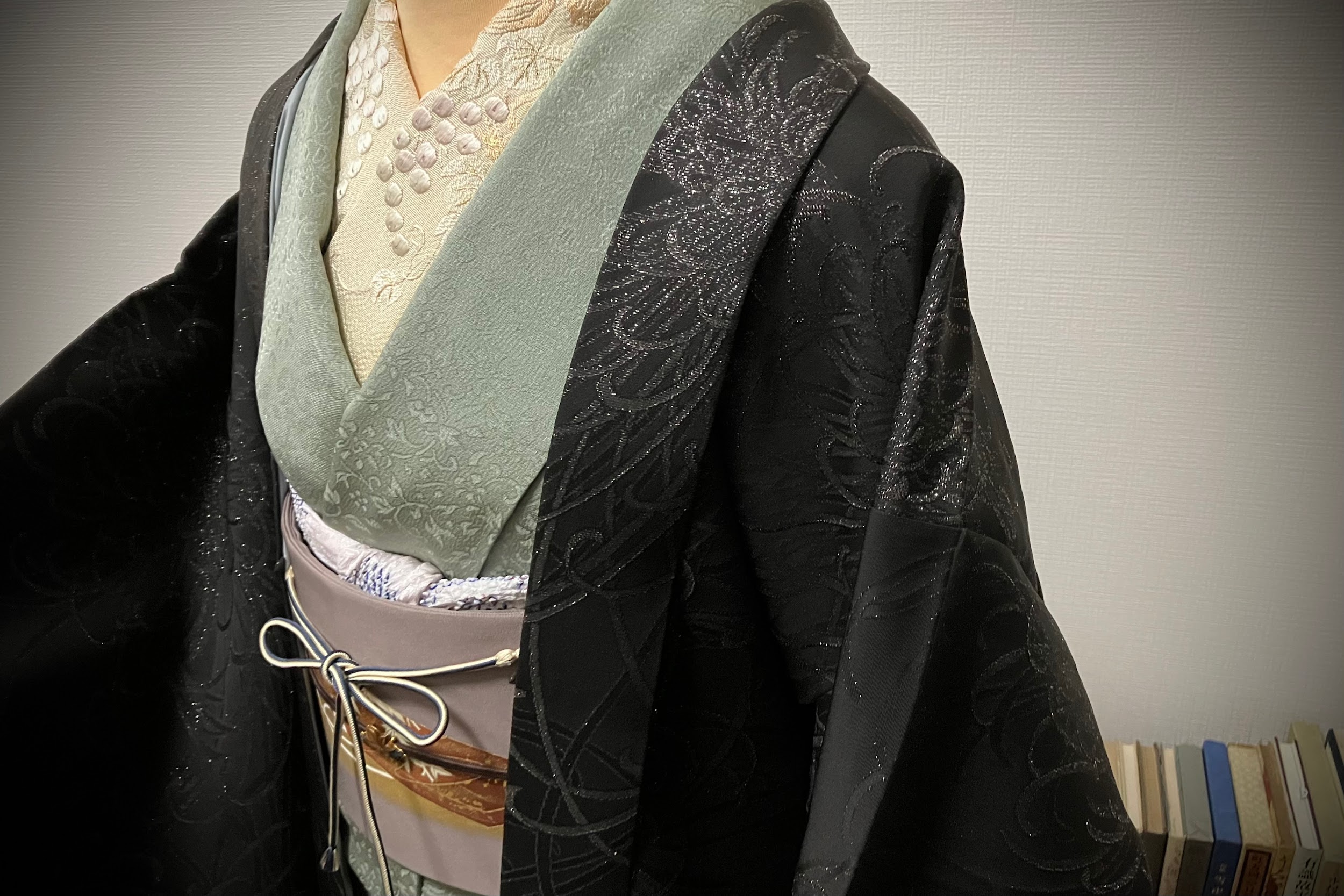

黒留袖をフォーマルから解放する 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.95

-

まなぶ

袙扇のうちとそと 〜小説の中の着物〜 阿岐有任『籬の菊』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十六夜

-

よみもの

歌舞伎役者・松本幸四郎さん×和粋伝承人・島田史子さん共同プロデュースの拭き取りクレンジング『凄艶』「きものと編集部の注目アイテム」vol.4

-

よみもの

世界でも類稀なる”布天国”、日本!【着物研究家 シーラ・クリフさん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.4

-

まなぶ

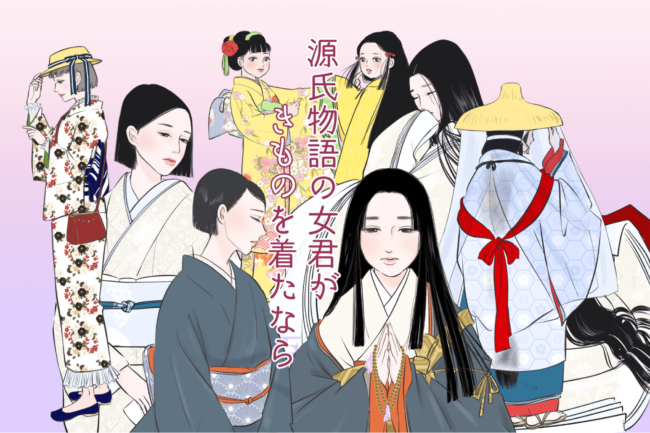

ギャップがあった女君を振り返り! 「源氏物語の女君がきものを着たなら」vol.16(最終回)

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

よみもの

黒留袖をフォーマルから解放する 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.95

-

まなぶ

銘仙(めいせん)とは?産地ごとの特徴や歴史、着用シーンについてご紹介!

-

まなぶ

着物の種類と初めての着物を「付け下げ」にするべき5つの理由

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

まなぶ

【保存版】着物の着付けに必要なものリスト!小物は何が必要?着崩れしないために揃えるものは?

-

よみもの

暑がりさんと寒がりさん 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.61

-

まなぶ

”着物警察”から”着物サポーター”へ 「3兄弟母、時々きもの」vol.18

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

よみもの

長らく組合長を務める街の顔 宮川町・ふく葉さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.14

-

よみもの

芸妓であれる日々に感謝 宮川町・千賀遥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.18

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

よみもの

”私だけの宝尽くし”の帯が仕上がりました! 「京都できもの、きもので京都」vol.22

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

よみもの

麗しい舞妓姿で人気を博す 祇園甲部・真矢さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.12

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

よみもの

憧れを胸に埼玉から京都へ 宮川町・富美唯さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.17

-

まなぶ

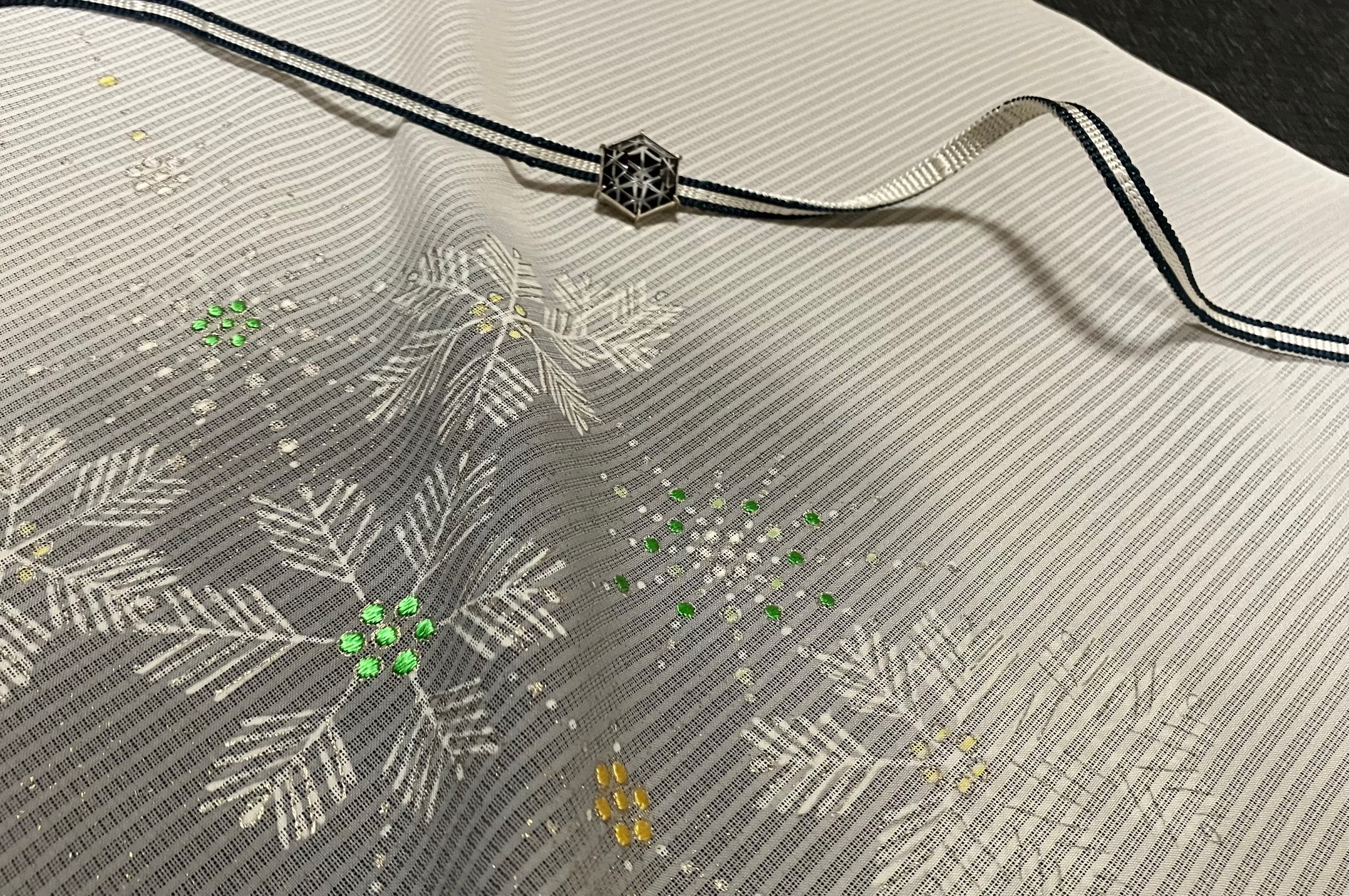

正派西川流・西川喜優先生 お稽古時の装い 着物で季節を表現する冬から春のコーデ「日本舞踊の愉しみ」vol.5

-

よみもの

【おうし座】ありのままで愛される華やいだ魅力 「12星座で選ぶ、わたしに一番似合う着物」vol.11

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

よみもの

芸妓であれる日々に感謝 宮川町・千賀遥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.18

-

よみもの

”私だけの宝尽くし”の帯が仕上がりました! 「京都できもの、きもので京都」vol.22

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

よみもの

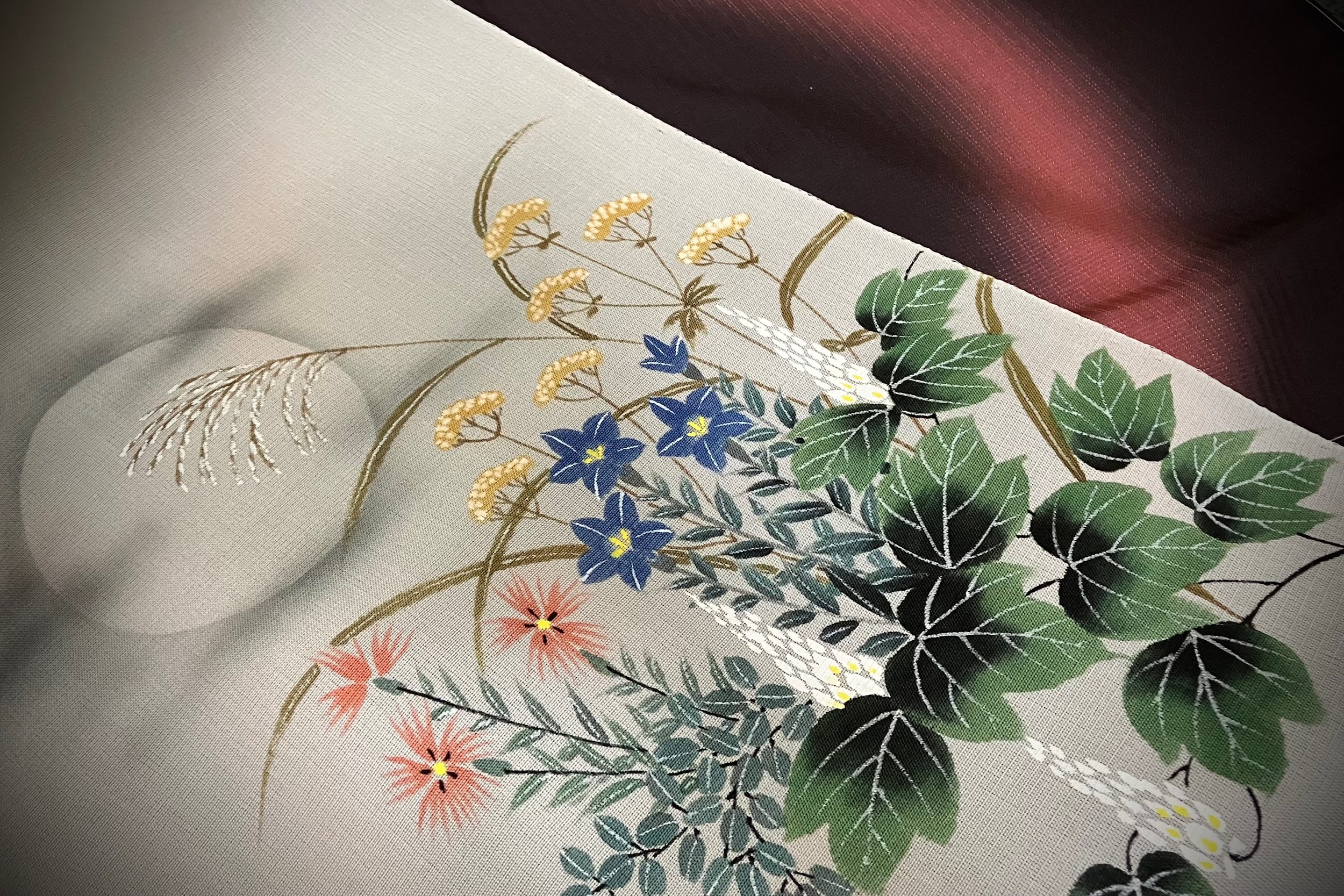

六代目尾上松助夫人・井上盛恵さん「歌舞伎俳優 ご夫人方の装い」vol.9 ―松助に松也、“松”にちなんだものを身に着けて

-

まなぶ

初心者でも可能?着物の着方・着付けの手順を写真で解説!

-

よみもの

世界遺産の西本願寺で宮川町・とし夏菜さんのスペシャルな撮影会に密着! 「令和の芸舞妓図鑑」特別編

-

よみもの

麗しい舞妓姿で人気を博す 祇園甲部・真矢さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.12