特別展『蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児』東京国立博物館 平成館 「きものでミュージアム」vol.47

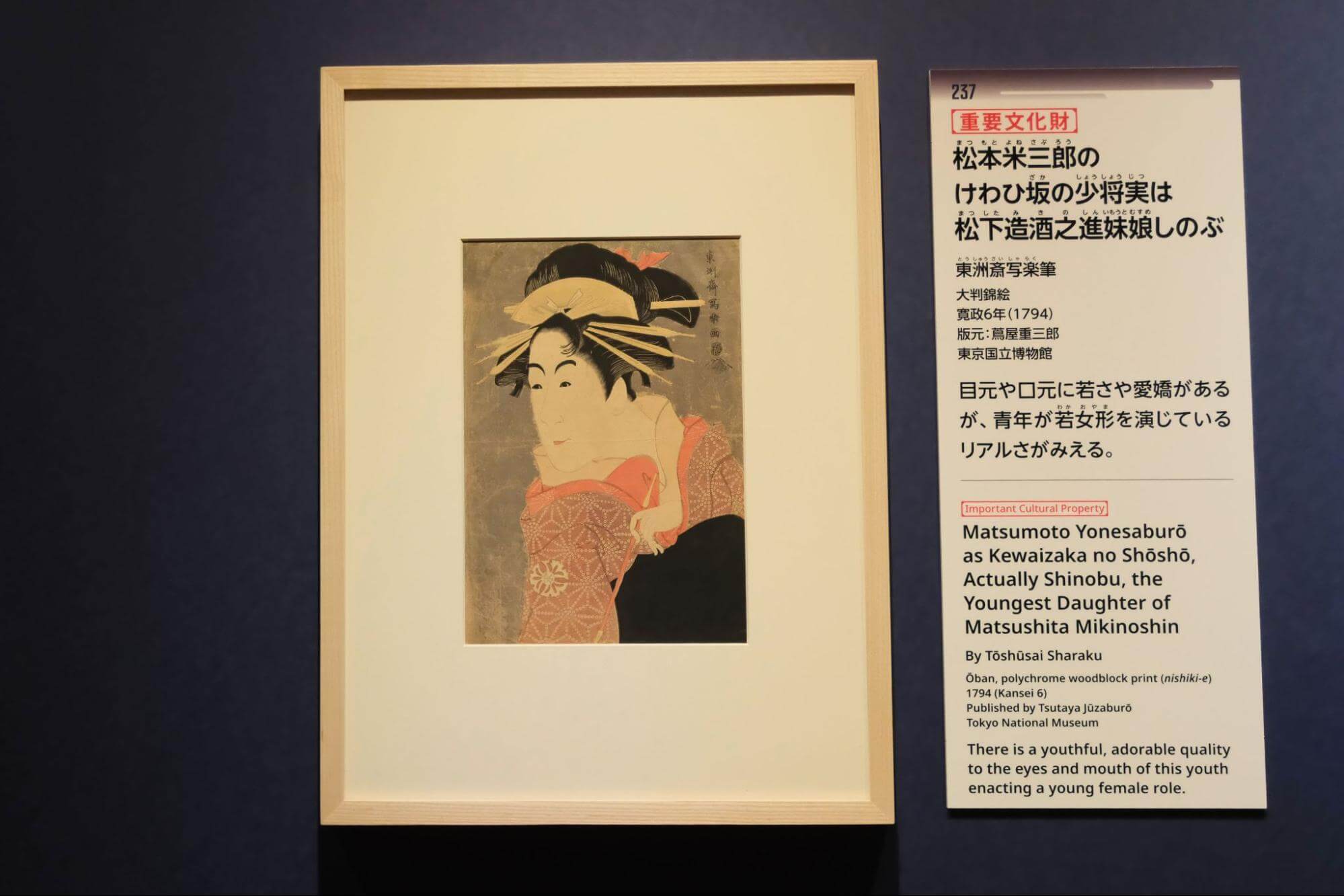

特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」が東京国立博物館 平成館で開催中!喜多川歌麿や東洲斎写楽らの作品を通じて、江戸時代の出版業者・蔦屋重三郎が築いた江戸文化を紐解きます。大河ドラマと連携し、ドラマセットも!江戸の魅力を体感できます。

目次

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2025.07.31

連載記事

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49

-

2025.07.28

連載記事

『オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠』三菱一号館美術館 「きものでミュージアム」vol.48

-

2025.07.28

連載記事

特別展『蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児』東京国立博物館 平成館 「きものでミュージアム」vol.47

-

2025.07.28

連載記事

『西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで』国立西洋美術館 「きものでミュージアム」vol.46

-

2025.07.28

連載記事

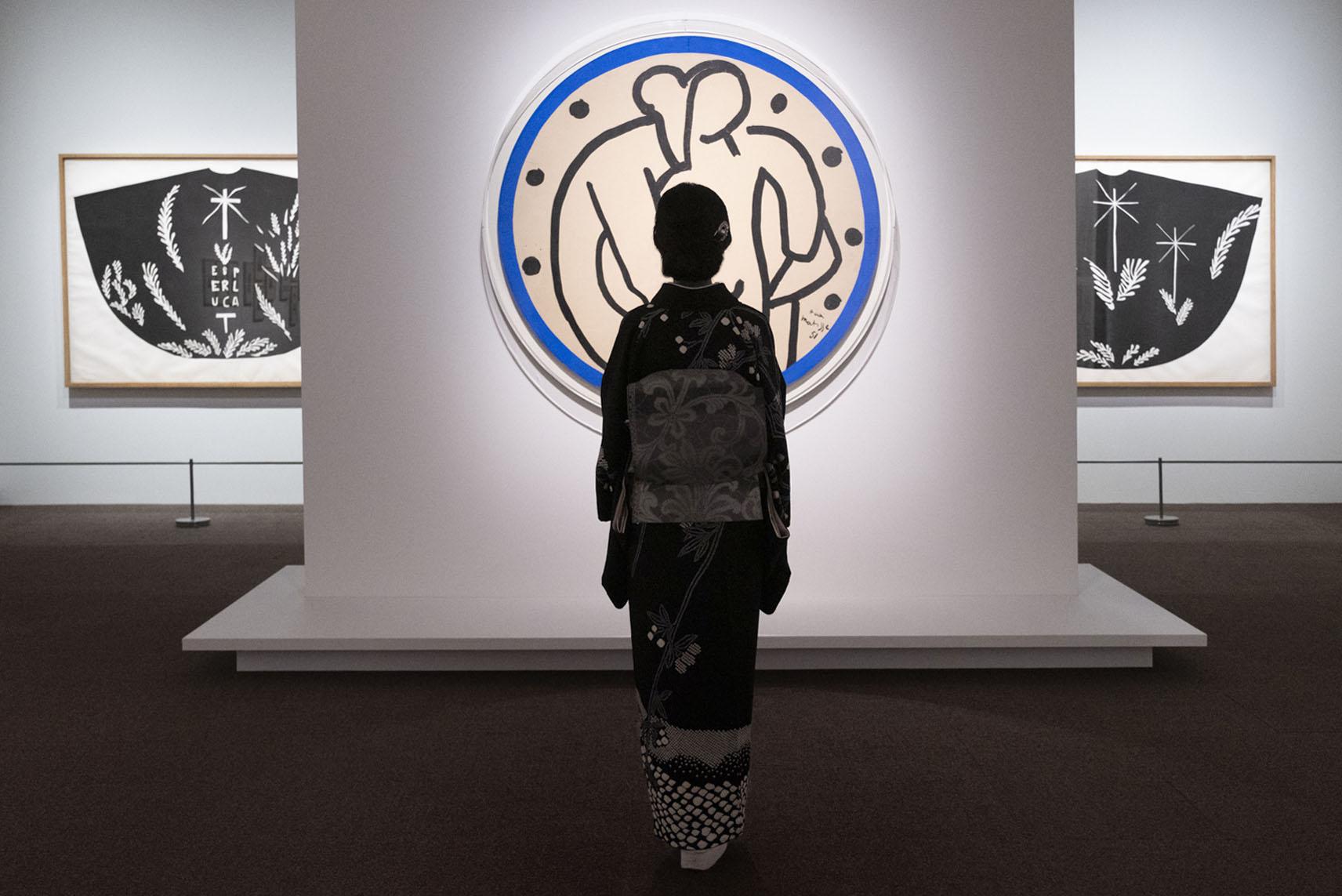

『ミロ展』東京都美術館 「きものでミュージアム」vol.45

-

2025.07.28

連載記事

『べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館』浅草に開館 「きものでミュージアム」vol.44

-

2025.07.07

連載記事

『動き出す浮世絵展 TOKYO』寺田倉庫 G1ビル 「きものでミュージアム」vol.43

-

2025.07.07

連載記事

『ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―』麻布台ヒルズギャラリー 「きものでミュージアム」vol.42

-

2025.07.07

連載記事

『Hello Kitty展–わたしが変わるとキティも変わる–』 東京国立博物館「きものでミュージアム」 vol.41

-

2025.07.07

連載記事

『志村ふくみ 100 歳記念 ―《秋霞》から《野の果て》まで―』大倉集古館 「きものでミュージアム」vol.40

-

2025.07.07

連載記事

『モネ 睡蓮のとき』 国立西洋美術館 「きものでミュージアム」vol.39

-

2025.07.07

連載記事

『田中一村展 奄美の光 魂の絵画』 東京都美術館 「きものでミュージアム」vol.38

-

2025.07.07

連載記事

『徳川美術館展 尾張徳川家の至宝』サントリー美術館 「きものでミュージアム」vol.37

-

2025.07.07

連載記事

「カルティエと日本 半世紀のあゆみ 『結 MUSUBI』展 ― 美と芸術をめぐる対話」東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.36

-

2025.07.07

連載記事

『生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界』 東京都庭園美術館 「きものでミュージアム」vol.35

-

2025.07.07

連載記事

『デ・キリコ展』東京都美術館 「きものでミュージアム」vol.34

-

![高橋由一《花魁》[重要文化財]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%202048%201365'%3E%3C/svg%3E)

2025.07.07

連載記事

『大吉原展』 東京藝術大学大学美術館 「きものでミュージアム」vol.33

-

2025.07.07

連載記事

『岩﨑家のお雛さま』 静嘉堂文庫美術館 「きものでミュージアム」vol.32

-

2025.07.07

連載記事

『ゴッホ・アライブ東京展』寺田倉庫G1ビル 「きものでミュージアム」vol.31

-

2025.07.07

連載記事

『国宝 雪松図と能面×能の意匠』 三井記念美術館 「きものでミュージアム」vol.30

-

2025.07.07

連載記事

『ゴッホと静物画―伝統から革新へ』 SOMPO美術館 「きものでミュージアム」vol.29

-

2025.07.07

連載記事

『大正の夢 秘密の銘仙ものがたり展』 弥生美術館 「きものでミュージアム」vol.28

-

2025.07.07

連載記事

特別展『やまと絵 -受け継がれる王朝の美-』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.27

-

2025.07.07

連載記事

『イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル』 国立新美術館 「きものでミュージアム」vol.26

-

2025.07.07

連載記事

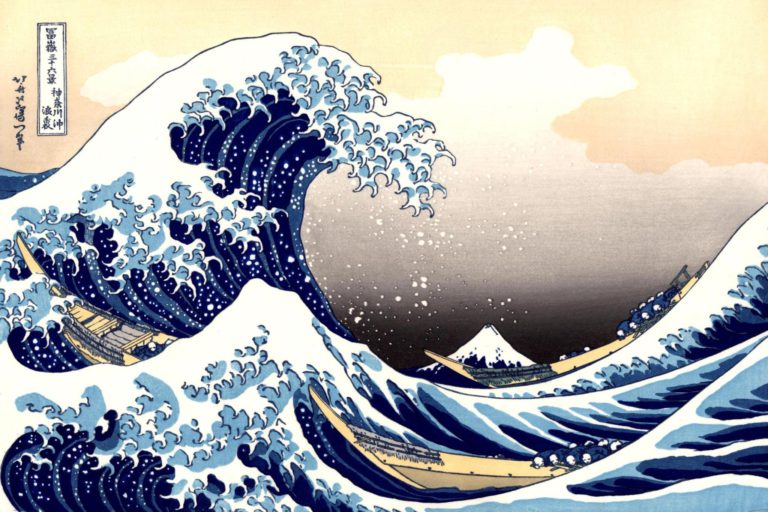

開館10周年記念展 第2部 『歌麿と北斎 ―時代を作った浮世絵師―』 岡田美術館 「きものでミュージアム」vol.25

-

2025.07.07

連載記事

『和のあかり×百段階段2023~極彩色の百鬼夜行~』 ホテル雅叙園東京「きものでミュージアム」vol.24

-

2025.07.07

連載記事

『ガウディとサグラダ・ファミリア展』 東京国立近代美術館「きものでミュージアム」vol.23

-

2025.07.07

連載記事

『マティス展』東京都美術館 「きものでミュージアム」vol.22

-

2025.07.07

連載記事

東京国立近代美術館70周年記念展『重要文化財の秘密』東京国立近代美術館 「きものでミュージアム」vol.21

-

2025.07.07

連載記事

フェルメールとレンブラント ~オランダミュージアム巡りの旅~ 「きものでミュージアム」番外編

LATEST最新記事

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物でおでかけ

天井に描かれた双龍が有名な建仁寺。見どころは他にも盛り沢山!周辺おすすめスポットも併せて解説

-

着物でおでかけ

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49

-

エッセイ

9月に合わせる帯と小物のこと 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.10

-

エッセイ

今年の浴衣は、どうします? 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.85

-

着物の基本

通らない帯留めをつける裏技! 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.12(最終回)

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

コラム

終戦80年、長崎に想い馳せる夏『長崎―閃光の影で―』『遠い山なみの光』 「きもの de シネマ」vol.67

-

着物でおでかけ

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49

-

着物の基本

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

着物の基本

作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!

-

着物の基本

浴衣・着物のたたみ方とは?初心者でもできる簡単な片付け方法をご紹介!

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

着物の基本

作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!

-

着物の基本

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

着物でおでかけ

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49

-

カルチャー

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

![高橋由一《花魁》[重要文化財]](https://www.kimonoichiba.com/media/wp-content/uploads/2024/04/09145530/image001-2.jpg)