- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

メニューに戻る

-

メニューに戻る

- 店舗情報

商品番号:1555300

【 仕入れ担当 渡辺より 】

通の織物ファンに贈る絶品コーデ!

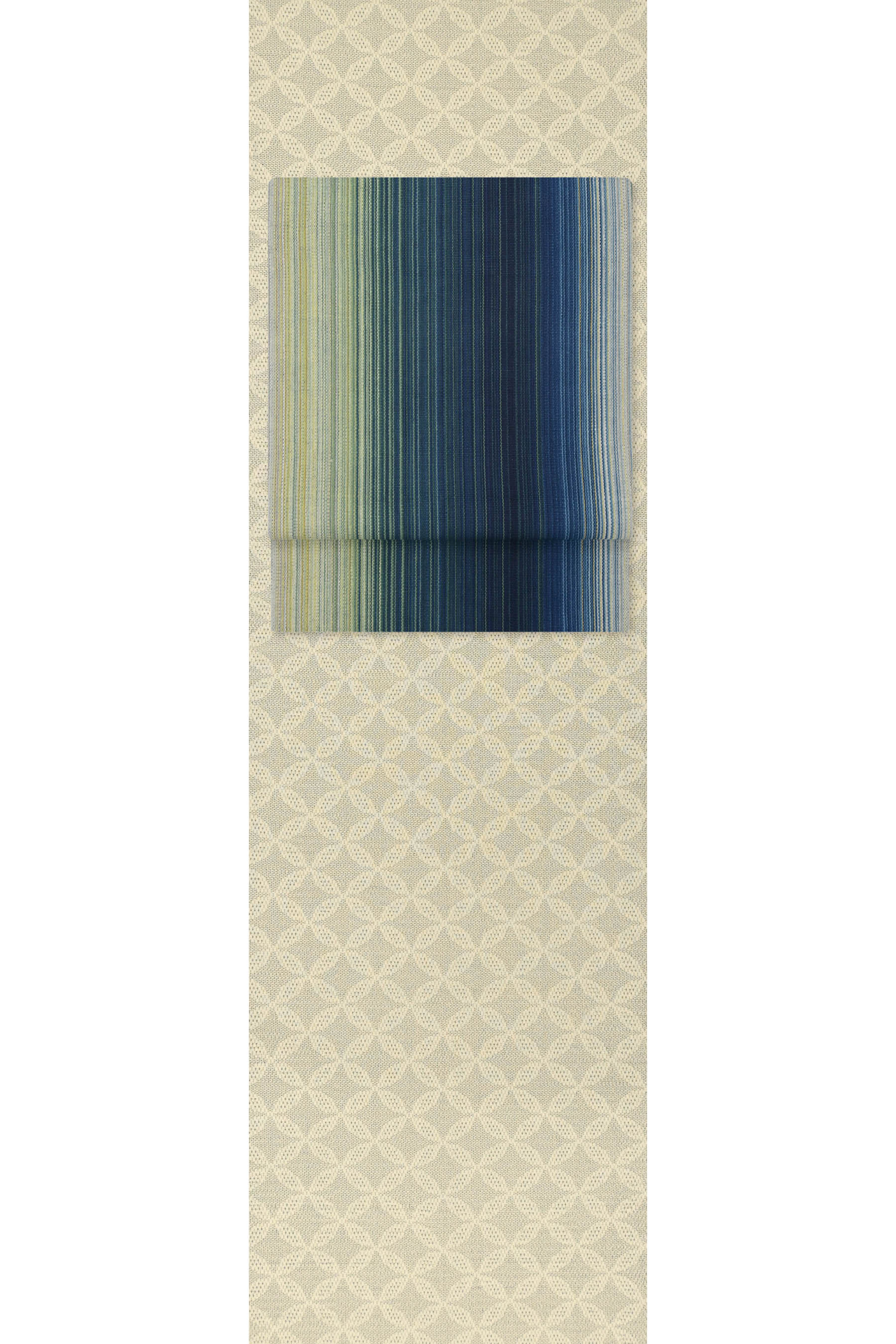

板締め絣による白鷹御召と、

小倉織の名古屋帯を合わせた

贅沢洒落コーデセットのご紹介です!

白鷹独特のシボ感と板締ならではの表情…

そして和綿の柔らかな風合いと藍の美しい色彩…

着物・帯ともに、

生地からこだわって制作され、

見て・着て・触れて、

余すところなく織物としての素晴らしさをご堪能いただけます!

なかなか全ての方のお目に留めていただけるような

組み合わせではございませんが、

織物好きの方へ…

お目に留まりましたら是非ともお問い合わせくださいませ!

【 お色柄 】

≪着物≫

商品番号:1507148

お楽しみ価格

白鷹独特のシボ高い、ややくすんだアイボリー地に

墨黒の亀甲絣にて六釜の七宝繋が一面に織りだされております。

≪帯≫

商品番号:1550130

お楽しみ価格

北九州周辺で栽培した和綿(日本古来の綿)を

糸車で紡いで糸にし2本を撚り合わせて

双糸をつくり手織りで織り上げております。

さらに織り上がった布を砧で打つことにより

上部でしなやかな肌触りとなっております。

藍を基調として多彩に染めた木綿糸を

蜜に織り成した繊細な縞模様。

その意匠は直線でありながらも、

語りかけてくるような柔らかさを感じさせます。

シンプルながらも奥深く、

広がりを感じるような風合いに仕上がった傑作品です。

【 小倉織について 】

小倉織は、江戸時代には豊前小倉の綿織物として栄えた織物。

蚕糸ほどの細さにつむいだ綿糸を3-4本撚りあわせ、蜜に織り上げることで、

丈夫さと滑らかさを兼ね備えた風合いを生み出しています。

古くは徳川家康も愛用したとされ、洗うごとに光沢が増し安価であったため、

江戸中期には庶民のキモノとしてその需要は全国に広まりました。

生産の多くは小倉藩士の婦女子の内職としてまかなわれ

嘉永年間(1843-53)が最盛期とされています。

その後幕末における長州藩との戦争や専売制度の失敗などにより急速に衰え、

明治以後もかろうじて残った織家さんにより細々と生産がされていましたが、

日清戦争、金融恐慌などで小倉織は消滅したとされています。

【 大和恵子について 】

豊前小倉織研究会代表

小倉生まれ小倉育ち

東京女子大学心理学科卒業

京都造形芸術大学美術科染織コース卒業

学芸員資格取得

西部伝統工芸展入選2013~2024

伝統工芸染織展入選2015

【 白鷹織(置賜紬)について 】

山形県の伝統的工芸品に指定されている

「置賜紬(米沢織、白鷹織、長井紬)」

と総称されている織物の中の一種。

白鷹町でつくられる先染め織物の総称として

「白鷹紬」とも呼ばれ、約150年の歴史をもち

絣織物の産地では日本の最北端に

位置することから「北限の絣」とも呼ばれる。

長井紬とその発祥を同じくし、米沢藩が領内を

青苧(あおそ)や紅花といった材料の生産地から、

自給自足の絹織物産地に変えたことで始まった。

明治中期からは長井と同様、白鷹でも

「米琉絣」の織り上げはあったが、明治後半に

栃木県足利の技術者から学んだ「板締め」を導入

した事で緻密な絣文様を実現。

白鷹織には独特のシボを持つ「白鷹御召」と

経糸と緯糸を板締染色の技法で染め上げ

小絣模様を表現した「米琉板締小絣」がある。

現在白鷹織の製織を手掛けている工房は

白鷹町にある2軒のみである。

【着物】

絹100%

長さ:約12.4m

内巾:約37.5cm(最長裄丈約71cm 袖巾肩巾35.5cm)

※素材の性質上、フシによる凹凸組織の変化、色の濃淡などございます。

風合いであって難ではございませんので、その点ご了承くださいませ。

【帯】

和綿100% 長さ約3.6~3.7m(お仕立て上がり時)

柄付け:全通柄

おすすめの帯芯:突起毛綿芯

染料:藍、カリヤス、ゴバイシ

◆最適な着用時期 10月~翌年5月の袷頃

5月下旬~6月、9月~10月上旬の単衣頃

◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齢は問いません

◆着用シーン お食事、観劇、お出かけ、女子会など

※着姿の画像はイメージ写真です。柄の出方が少々異なる場合がございます。

お仕立て料金はこちら

[ 袷 ]

地入れ3,300円+※胴裏8,250円~+八掛8,800円+海外手縫い仕立て28,600円+ガード加工6,050円(全て税込)

[ 単 ]

地入れ3,300円+衿裏2,200円+海外手縫い仕立て28,600円+ガード加工6,050円(全て税込)

※国内手縫い仕立て+17,600円(税込)

※こちらの商品は、雨などの水分に対して特ににデリケートな生地ですので、

お仕立ての際には、撥水加工されることをお薦め致します。