- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

メニューに戻る

-

メニューに戻る

- 店舗情報

商品番号:1554983

(税込)

【 仕入れ担当 竹中より 】

お着物ファンにも人気が高い本塩沢、その中でも

老舗中の老舗、『やまだ織』より、塩沢紬地の

風合い豊かな洒落袋帯のご紹介です。

シンプル、なのに味わい深いお品…

証紙が御座いませんのでお値打にお届けします

まずはどうぞご覧くださいませ。

【 商品の状態 】

着用済のお品として仕入れてまいりましたので

締め跡やたたみジワがございます。

結んだ際に気になるような汚れはございません。

お手元で現品をご確認の上、存分にご活用くださいませ。

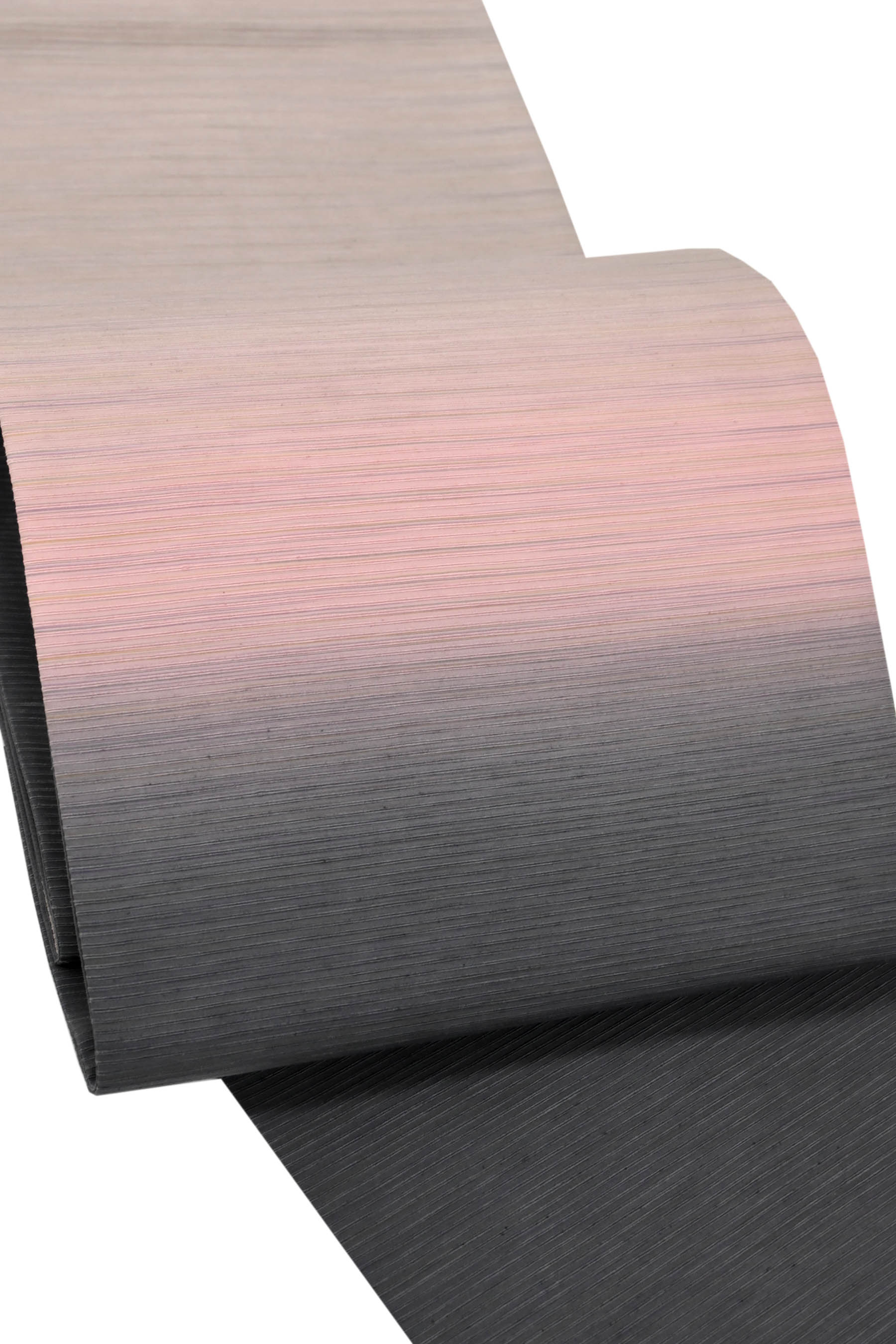

【 お色柄 】

節糸の凹凸が野趣溢れる風合い。

畝のような段が浮かぶ紅消鼠色の地を、

紅梅色の濃淡暈し染め分けました。

シンプルながらも素材の地風そのものと、

微妙な色彩の妙を愉しんでいただける奥深さを感じる仕上がりです。

また、移ろう染めの表情は、まるで一日の始まりや終わりに

ふと空を見上げた時の、あの優しいひとときを思わせます。

模様のない“無地感覚”ながらも、染めと織りの立体感が

コーディネートの奥行きを与え、着姿に洗練と静けさをプラス。

訪問着や付下げ、小紋、紬など、幅広い着物に馴染み、

帯締め・帯揚げで個性の表現も自在です。

染め帯ならではの軽やかさと、品のある佇まい。

控えめながら深みある一本は、まさに“大人のための洒落帯”です。

お好きなところを出してお締めください。

是お手元でご愛用頂けましたら幸いです。

【 やまだ織について 】

やまだ織は大正2年(1913年)の創業。

大自然に恵まれた新潟県南魚沼市塩沢、新幹線の越後湯沢駅に程近い

豪雪地帯で、いにしえの昔から、先人より受け継がれてきた技を用い、

秀逸なお品を作り続けておられます。

昭和54年の最盛期、その当時32社であった塩沢織物のメーカーは

平成21年度では10社、年間生産反数も4万5千反をピークに、

現在は減産の一途をたどっております。

どんどん減産されていく、そのような現状の中で、

やまだ織はかたくなに伝統を守りながらものづくりを

つづけております。

【 本塩沢(塩沢お召し) について 】

産地:新潟県南魚沼市

経済産業大臣指定伝統的工芸品(1976年12月15日指定)

本塩沢の証紙は塩沢織物工業組合(現加盟織元9社)

によって管理される。

・技術又は技法

一、先染の平織

一、たて糸の絣と、よこ糸の絣とを手作業により

柄合せし、絣模様を織り出す

一、地糸に使用するよこ糸は、米糊、蕨糊、布糊を用いる事

「のり付け」をした後「追ねん」をする事

一、絣糸の染色法は「手括り」・「手摺り込み」

「板締め」又は「型紙捺染」による事

一、シボ出しは「湯もみ」による事

本塩沢は、越後上布・塩沢紬・夏塩沢と共に

塩沢産地の代表的な伝統織物。

起源は寛文年間(1661年~72年)に堀次郎将俊による

強撚糸を用いた“シボ”のある強撚織物の考案、

近郷の婦女子に伝えた事が始まりとされる。

越後に伝わった縮織(明石ちぢみ)の手法を取り入れた

小千谷縮をもとに、その技術を絹に展開、さらに結城紬や

西陣お召の技術も吸収しながら現在に至るハイブリッドな織物。

右に撚った糸(S撚り)と左に撚った糸(Z撚り)を

交互に組合せ、湯もみすることによりシボが生まれる。

強く撚られた糸が戻ろうとする力が独自の凹凸を生み出している。

凹凸は肌への接触面積を減らし、さらっとした感触となるため

単衣の時期により好まれる。

絹100%

長さ約4.75m長尺

耳の縫製:袋縫い

全通柄

◆最適な着用時期 袷・単衣 <盛夏以外(6月末~9月上旬以外)>

◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齢は問いません

◆着用シーン カジュアルパーティー、お食事、街着、芸術鑑賞、観劇など

◆あわせる着物 お洒落訪問着、色無地、小紋、織のお着物など

※仕立て上がった状態で保管されておりましたので、折りたたみシワが付いております。この点をご了解くださいませ。