- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

メニューに戻る

-

メニューに戻る

- 店舗情報

商品番号:1546911

【 仕入れ担当 中村より 】

ねん金綴れで有名な西陣屈指の名門、

【 桝屋高尾 】より、特選名古屋帯のご紹介でございます!

普段からお着物をよくお召しになられる方に、

上質クラスの帯としてぜひおすすめしたいと思います。

特に、色無地や小紋に合わせて…

ちょっとよそ行き感のあるカジュアルコーディネートにお薦めです!

お着物や帯との出会いは、一期一会です。

桝屋高尾ファンの方にぜひともお届けさせていただきたいと思いますので、

どうぞ末長くご愛用下さいませ。

【色・柄】

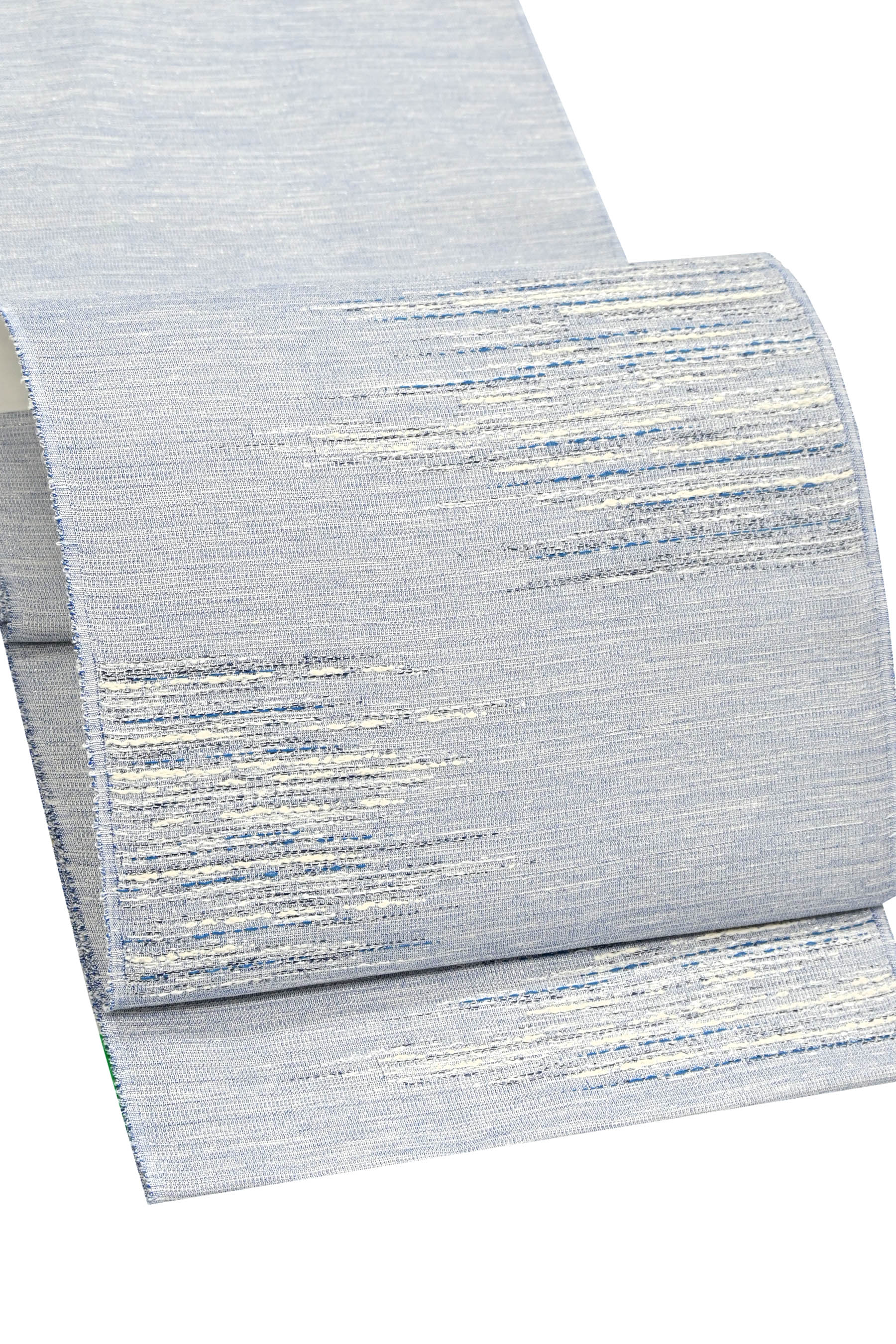

今回ご紹介させて頂くお品は、桝屋高尾の代名詞とも言うべき

ねん金綴錦、その中でも織り上げの少ない九寸名古屋帯のご紹介です。

しなやかでハリのある帯地は、ぜひ手を触れて頂きたい質感。

真綿糸に金箔を手で撚り合わせた糸を用いて織り上げます。

独特の陰影は、まさに帯地が語りかけてくるかのよう。

爽やかな水地をベースに、

銀箔糸を一面に織り込んで…

優しく煌めく美しい地…

お柄には太い真綿糸で霞の意匠を織り上げました。

もともと袋帯に比べますと織り上げの少ない名古屋帯。

大変希少な一本でございます。

【 桝屋高尾について 】

西陣織工業組合所属

西陣織工業組合証紙はNo.277

1960年(昭和35年)創業

徳川美術館の裂を復元した後、研究考案された

『ねん金綴錦』と、芯糸に色糸を使った『彩ねん金』は、

東洋の繊細な金糸の美しさと西洋の金属の豪華さの

両方の特色を併せ持った織物として内外から高く

評価され、桝屋高尾の代名詞ともいえる作品である。

【 沿革 】

1935年 高尾弘(ひろむ)京都・西陣に生まれる。

16才で父・髙尾源之助を亡くしてからは伯父である

髙尾菊次郎に師事、西陣織の伝統の中でその技術と

感性をひたすらに磨き、1960年に株式会社桝屋髙尾を

設立した。

タレ先には高尾弘の『弘』が織り込まれている。

※2016年3月に高尾朱子による新作発表会が

京都にて行われ、この会以降タレ先に従来の

「弘」ではなく「桝源」と織り込まれている。

【 西陣織について 】

経済産業大臣指定伝統的工芸品(1976年2月26日指定)

多品種少量生産が特徴の京都(西陣)で

生産される先染の紋織物の総称。

起源は5〜6世紀にかけて豪族の秦氏が

行っていた養蚕と織物とされ、応仁の乱を期に

大きく発展した。

18世紀初頭の元禄~享保年間に

最盛期を迎えたが、享保15年(1730年)の

大火により職人が離散し大きく衰退。

明治期になりフランスのリヨンよりジャカード織機を

導入した事でこれまで使用されてきた空引機

(高機)では出来なかった幾多の織物が

産み出され量産が可能となった。

織機はおもに綴機、手機、力織機の3種類で

企画・図案から意匠紋紙、糸染、整経、綜絖、

金銀糸、絣加工等多くの工程があり、これらの

一つひとつの工程で熟練した技術者が丹念に

作業を行っている。

西陣織には手の爪をノコギリの歯のように

ギザギザに削って図柄を見ながら織り上げる

「爪掻本綴織」、「経錦(たてにしき)」、

「緯錦(ぬきにしき)」、「緞子(どんす)」、

「朱珍(しゅちん)」、「紹巴(しょうは)」

「風通(ふうつう)」、「綟り織(もじりおり)」、

「本しぼ織」、「ビロード」、「絣織」、「紬」など、

国に指定されているだけでも12種類の品種がある。

「西陣」および「西陣織」は西陣織工業組合の登録商標である。

絹80%以上 金属糸風繊維20%未満 長さ約3.6m(お仕立て上がり時)

西陣織物工業組合証紙No.277 桝屋高尾謹製

おすすめの帯芯:綿芯

お太鼓柄

◆最適な着用時期 10月~翌年5月の袷頃

◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齢は問いません

◆着用シーン パーティー、音楽鑑賞、お茶席、お稽古、芸術鑑賞、観劇、おでかけ、お食事など

◆あわせる着物 付下、色無地、小紋

この商品を見た人はこんな商品も見ています