初春を寿ぐ「花びら餅」 季節の銘菓 vol.1

赤ちゃんのほっぺのように柔らかい求肥から味噌餡の桃色がほんのりと透けて見える様子は、間もなく訪れる春を感じさせてくれます。お正月の風物詩だけあって、食べることができるのは年末から1月中旬までのわずかな期間のみ。数日しか販売しないお店もあります。

花びら餅は、正式には菱葩餅(ひしはなびらもち)といいます。

諸説ありますが、平安時代の宮中の新年行事「歯固めの儀式」の料理に由来するといわれています。

歯固めの儀式とは「昔、長寿を願って、正月三が日に餅鏡(もちいかがみ)・大根・瓜・押し鮎・猪肉などを食べた行事」(三省堂大辞林より)のことで、歯には「齢(よわい)※年齢」」の意味も。

丈夫な歯は、昔も今も健康に過ごすための必須条件。

平安の殿上人も歯ごたえのある食べ物を食べることで、齢を固め、長寿を願ったのでしょうか。

花びら餅は、正式には菱葩餅(ひしはなびらもち)といいます。

諸説ありますが、平安時代の宮中の新年行事「歯固めの儀式」の料理に由来するといわれています。

歯固めの儀式とは「昔、長寿を願って、正月三が日に餅鏡(もちいかがみ)・大根・瓜・押し鮎・猪肉などを食べた行事」(三省堂大辞林より)のことで、歯には「齢(よわい)※年齢」」の意味も。

丈夫な歯は、昔も今も健康に過ごすための必須条件。

平安の殿上人も歯ごたえのある食べ物を食べることで、齢を固め、長寿を願ったのでしょうか。

もともとは鏡餅の上に薄く伸ばした丸餅(葩)、その上に小豆の渋で赤く染めた菱餅をのせ、鮎の塩漬けなどをのせて食べていたそうです。それがだんだん簡略化され、白味噌と一緒に具材を餅で包んだものが汁気のない宮中雑煮として公家に配られるようになったのだとか。

さらに、二匹挟んでいた鮎は牛蒡に、雑煮は餅と味噌餡でかたどったものに変化しました。

今では牛蒡は一本入りのものが主流ですが、二匹の鮎の名残で牛蒡が二本のお店もあります。

最初はどれも同じように見えますが、お店によって少しずつ違いがあるのも面白いですね。

現在のような和菓子の形になったのは明治の頃。

裏千家の初釜に用いることが宮中から許されたことで、新年の寿ぎの菓子として庶民の間にも広まっていったようです。

もともとは鏡餅の上に薄く伸ばした丸餅(葩)、その上に小豆の渋で赤く染めた菱餅をのせ、鮎の塩漬けなどをのせて食べていたそうです。それがだんだん簡略化され、白味噌と一緒に具材を餅で包んだものが汁気のない宮中雑煮として公家に配られるようになったのだとか。

さらに、二匹挟んでいた鮎は牛蒡に、雑煮は餅と味噌餡でかたどったものに変化しました。

今では牛蒡は一本入りのものが主流ですが、二匹の鮎の名残で牛蒡が二本のお店もあります。

最初はどれも同じように見えますが、お店によって少しずつ違いがあるのも面白いですね。

現在のような和菓子の形になったのは明治の頃。

裏千家の初釜に用いることが宮中から許されたことで、新年の寿ぎの菓子として庶民の間にも広まっていったようです。

かがたにのりこ

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2025.07.07

連載記事

御菓子司 聚洸 『小田巻』を訪ねて 「京都・和の菓子めぐり」vol.13

-

2024.05.31

連載記事

京菓子司 俵屋吉富 『京菓子資料館』で一服を「京都・和の菓子めぐり」vol.12

-

2025.07.07

連載記事

御菓子司 塩芳軒 本店留めの『聚楽』 「京都・和の菓子めぐり」vol.11

-

2025.07.07

連載記事

御菓子司 亀廣脇 秋色愛でる『四季の茶心』 「京都・和の菓子めぐり」vol.10

-

2025.07.07

連載記事

鍵善良房 祇園の涼味『くずきり』 「京都・和の菓子めぐり」vol.9

-

2025.07.07

連載記事

甘春堂 氷の節句に『水無月』を 「京都・和の菓子めぐり」vol.8

-

2025.07.07

連載記事

有職菓子御調進所 老松 匂い立つ『此の花』 「京都・和の菓子めぐり」vol.7

-

2025.07.07

連載記事

とらや 心躍るきらきらの『あんみつ』 「京都・和の菓子めぐり」vol.6

-

2025.07.07

連載記事

京都・京菓子司 亀屋良長 豊穣の秋を味わう『山の幸』 「京都・和の菓子めぐり」vol.5

-

2025.07.07

連載記事

京都・甘党茶屋 梅園 うめぞの茶房 『季節のお志るこ』と『かざり羹』 「京都・和の菓子めぐり」vol.4

-

2025.07.07

連載記事

初春を寿ぐ「花びら餅」 季節の銘菓 vol.1

-

2025.07.07

連載記事

俵屋吉富 茶ろん たわらや 見惚れる『クリームあんみつ』 「京都・和の菓子めぐり」vol.3

-

2025.07.07

連載記事

永楽屋本店喫茶室 秋を感じる『和の芋栗パフェ』 「京都・和の菓子めぐり」vol.2

-

2025.07.07

連載記事

大極殿本舗 六角店 栖園 月替わりの蜜で楽しむ『琥珀流し』 「京都・和の菓子めぐり」vol.1

LATEST最新記事

-

まなぶ

文月、祇園祭の思い出とともに 「未生流笹岡家元に学ぶ、華やぎあるくらし」vol.11

-

よみもの

常識をアップデート!2WAYで楽しむ浴衣「12星座で選ぶ、わたしに一番似合う着物」番外編

-

まなぶ

NAMINORI 渡ってみせたい、大海原!「うきうきもの」vol.7

-

よみもの

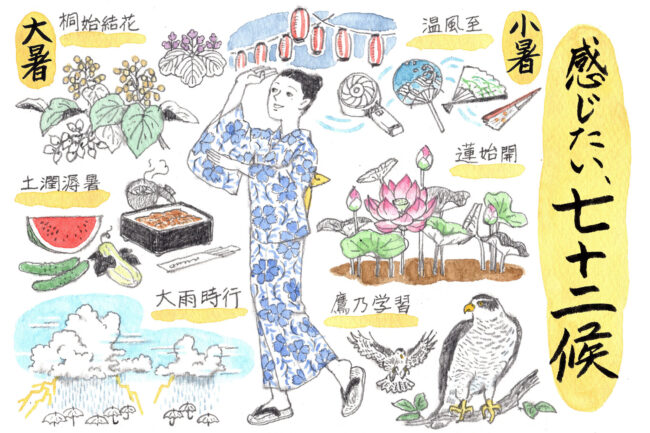

晩夏の候 ―小暑から大暑 「感じたい、七十二候」vol.12(最終回)

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

よみもの

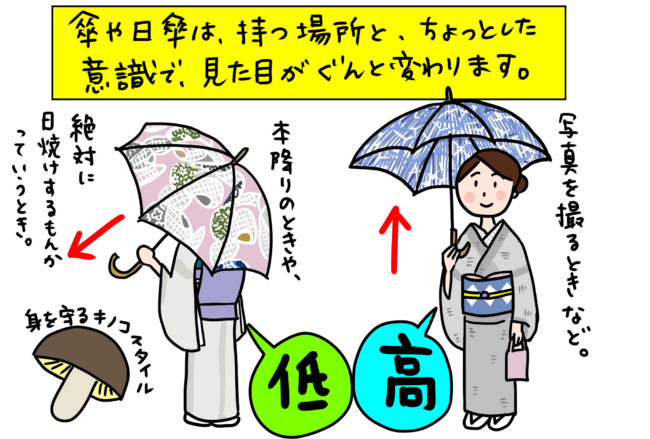

探してみよう!持っていて、うきうきする日傘 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.97

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

よみもの

【みずがめ座】ルールに縛られず自分らしく 「12星座で選ぶ、わたしに一番似合う着物」vol.8

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

まなぶ

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

よみもの

麗しい舞妓姿で人気を博す 祇園甲部・真矢さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.12

-

よみもの

憧れの花に「私」を描く。【日本画家 定家亜由子さん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.6

-

まなぶ

浴衣を着よう!大人の女性ならではのカッコいい着こなし術 「大久保信子さんのきもの練習帖」vol.1

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

まなぶ

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

まなぶ

作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

インタビュー

色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

インタビュー

自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味