卒園式・卒業式・入学式はぜひ着物で!ママの訪問着選びで気をつけるべき3つのポイント

卒園式・卒業式・入学式に着物で出席するのは少しハードルが高いと感じている人も多いのではないでしょうか?普段着慣れない和装のため、どうやって着物を選べば良いか迷ってしまいますよね。そこで今回は、今回は卒園式・卒業式・入学式の着物の選びのポイントをご紹介します。

目次

卒園式・卒業式・入学式の付き添いはぜひお着物で

お子様にとってもママにとっても大切な記念の日であるからこそ、どのような装いで臨むかはうれしい悩みであるものです。

入学式などでのお母様の装いの定番はセットアップの薄色スーツですが、なかなか普段に着る機会もなく、折角気に入ったものを購入しても次の機会にはトレンドが変化してしまった、体型が変わってしまった、などということもあるのではないでしょうか。

そこでぜひともおすすめしたいのが着物です。

卒園式・卒業式・入学式に着るべき着物とは?

着付けの手間やコーディネート・TPOなどのルールもございますが、その準備の時間こそがお子様へのお祝いの気持ちとなり、お世話になった先生方への感謝や、これからお世話になる方々への敬意となります。

式に着物で出席したいというママの気持ちを阻むのが、着物を選ぶことへのハードルの高さです。

普段着慣れない着物選びは難しいと考えてしまっていませんか?

卒園式・卒業式・入学式のようなフォーマルな場面で着用する着物には種類があり、

・一番上の格式が「礼装」

・その次に格式高い「準礼装」

が、卒園式や入学式にふさわしいとされています。

「礼装」は黒留袖・色留袖、「準礼装」は訪問着・色無地のことを指し、この「準礼装」が今回おすすめするママ着物、お母様の装いに向くものとなります。

訪問着は結婚式やパーティーのお呼ばれにも着ていくことができますので、実は着用機会の多い着物でもあります。

一枚持っていれば、帯や小物の合わせ方を変えることで、卒園式にはお別れを感じさせるコーディネート、入学式にはスタートを感じさせるコーディネートのように、着回しもできます。

「着物と言われても、成人式の振袖しか着たことがない」

「そもそも、どんな着物を選べば良いのか全くわからない」

そんなママに、卒園式・卒業式・入学式に着用する着物選びの3つのポイントをご紹介します。

ポイントさえ知っておけば、お子様の入学式にふさわしい上品な着物を選ぶことができるでしょう。

訪問着を選ぶ際のポイントは?

〇 ポイント1 訪問着は一枚持っていると便利

一枚持っていれば、帯や小物の合わせ方を変えることで、卒園式や卒業式にはお別れを感じさせるコーディネート、入学式にはスタートを感じさせるコーディネート、と着回しもできます。

お子様が2人以上いらっしゃる方は、出席する式典の回数も増えますが、訪問着があれば安心です。

「紋入り」の訪問着の場合フォーマルな場面で活躍しますが、「紋なし」の訪問着のほうがより幅広く、パーティやお茶会などをはじめ「きちんとした装いで臨みたい」シーンに多く着用することができます。

お子様の入学式・卒業式の付き添いには、紋入り・紋なしいずれの訪問着も着用することができますが、「幅広い場面で訪問着を着用したい!」という方は、「紋なしの訪問着」を選ぶとよいでしょう。

〇 ポイント2 主役はお子様!間違いがないのは色無地

お母様はあくまでも付き添いとして、一歩下がった装いが上品なもの。

模様を染め入れず、一色染めした「色無地」は、まさにそのようなシーンにふさわしい格の着物です。

柄のある着物ですと、その柄が着用シーンにふさわしいのか、季節はどうなのか、と気になるものですが、色無地でしたらその点も安心です。

お洋服だと敬遠される方が多いキレイ色のパステルカラーも、着物だと本当に上品に着こなすことができます。お顔うつりもパッと華やかに、まさに門出の一日にふさわしい明るい気持ちにさせてくれます。

まずおすすめしたいのは、淡いピンクや薄玉子色のお着物。

差し色に淡いグリーンや黄緑色を使うと、まさに春のこのシーズンに似合う、優しく軽やな装いとなります。

フレッシュなイメージを持たせてくれるので、周りのママへも好印象です。

パステルカラーがどうしても落ち着かないという方には、知的なシルバーグレーやホワイトベージュなどもおすすめです。

帯締めや帯揚げにお好きな差し色を用いて、華やぎを演出することもできます。

色無地を選びますと、「紋」(お背中に入っている家紋)のことを考える必要がございます。

現代の一般的な着物のルールでは、「一つ紋(お背中に家紋が一つ)」もしくは「無紋(紋を入れない)」となりますが、一つ紋のほうがよりフォーマルなシーンに着用いただけることになります。卒園式・卒業式・入学式であれば「一つ紋」が望ましいですが「無紋」のものでもそれほど問題はございません。

〇 ポイント3 着物選びは「品良い華やぎ」が鉄則!

柄・模様は季節や用途によってふさわしいものがあり、入卒シーンでの着用の場合、何を選べば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。

基本的に着物には「先取り」のルールがございます。

これは、実際の季節より少しだけ早い時期にその色柄を取り入れるのが良いというもので、まず装いにて季節の到来を感じさせるという非常に日本人らしい繊細な美的感覚と言えましょう。

例えば桜がデザインされているものは、咲く少し前や、遅くとも三分咲きの頃までに着用するのが良いでしょう。

春の花である桜・藤・牡丹・菖蒲などを、その年の開花状況や気候にあわせて選ぶと季節感を楽しむことができます。

またお母様の装いとしては、個性が際立つようなものよりも、周りと調和するようなやわらかなデザインのものがおすすめです。

大きな柄よりも細やかな柄の方が、ママにふさわしい優しい雰囲気を演出してくれます。

例えば亀の甲羅(六角形)をモチーフにした「亀甲文」は崩れない連続模様が永遠の繁栄を表現しているものといわれます(鶴は千年、亀は万年…)。

お子様や、お友達の希望ある未来を願う意味にもふさわしい柄といえます。

訪問着は派手すぎて周りから浮いたりしないか…と心配な方は、使われている色が少ないものや、コントラストの差がないものを意識して選びましょう。

〇 ポイント4 帯は「袋帯」!格のある有職文様・吉祥文様を

卒園式・卒業式・入学式はセレモニーですから「袋帯」という最も格式高い帯が適しています。

袋帯はお太鼓(背中部分)が二重になるように結ぶもので、フォーマルなシーンに用いる帯となります。

デザインは、「繰り返し」の多い有職文様や吉祥文様を選ぶと良いでしょう。

規則性のある文様は全体のコーディネートを引き締め、整った印象を与えてくれるので最適です。

また有職文様と吉祥文様は季節を問わず年中使用することができますので、一本持っていると出番も多くて重宝します。

「有職文様」は、平安時代より公家の装飾などに使われていた伝統的なもの。

「吉祥文様」はめでたさや縁起の良さを意味し、動物がモチーフとなっているものもあるのでお子様も親しみやすいかもしれませんね。

他にも「扇」の柄は末広がりの形状であることから「未来への展望が広がる」といわれ、お子様の新たな門出を応援する入学式にふさわしい柄です(こうやって選んでいくととても楽しいですね!)。

また柄自体に品格がありますので、ある程度華やかな色合いのものを選んでも整った印象を持たせてくれます。

お祝いの気持ちを着物で表現する…メモリアルな一日に、お洋服ではまず味わえない深みを演出してくれます。

帯の色味は着物とコントラストをつけても良いのですが、着物とまとめて淡い色で統一感を持たせると品のある雰囲気になります。

また洋服ではアクセサリーで輝きをアクセントに取り入れますが、着物では金糸・銀糸が使われている帯がそのかわりになります。

特に入卒シーンの装いには、金糸・銀糸の入った袋帯を選びましょう。

* 番外編・着物に合わせるバッグは洋装のものでも

着物用に作られたものは使いやすさやコーディネートのしやすさがありますが、着物以外には用いることが難しいものが多いですので、すでにお手持ちのバッグのなかから卒園式・卒業式・入学式にお使いいただけそうなものをみつけてくるのもひと手です。

和装全体のコーディネートの邪魔をしないよう、形・大きさのポイントは抑えておきましょう。

形は、着物を傷つけることがないよう、角がなめらかなものがおすすめです(小さなお子様の付き添いの場合、角がお子様にぶつかってしまう危険性もあります)。

縦長のものは着物の裾の柄を隠してしまうので、横長のものが良いでしょう。

ビジネス用のトートバッグなどは着物とのバランスが悪いのでご注意ください。

肩にかけることができないので、持ち手の短いものを両手で添えるように持つと写真写りも綺麗です。

大きさは、貴重品と少しの小物が入る程度の小ぶりなものを選びましょう。

お子様の卒業アルバムや入学案内などの資料、スリッパなどの小物が入るよう、A4サイズのサブバッグを持っていくと便利です。

サブバッグは、黒またはクリーム色などの単色がおすすめです。

また着物に合わせるバッグとして、ブランドのロゴが入っているものは控えた方が無難であり、ファーがついているものも毛が立ってしまうため好ましくありません。

卒園式・卒業式・入学式は着物で特別な日に

フォーマルスーツだとアレンジが難しくなりますが、着物は半衿・帯揚げ・帯締めなどで印象を変えることが可能です。

帯あわせ次第で、卒園式はしとやかに旅立ちのイメージ、入学式は明るくスタートのムードにもしていただけます。

また着物はある程度の体型変動にも対応出来ますし、ポイントさえおさえておけば、初心者にもとても心強いアイテムです。

何より周りから喜ばれますし、節目の日をお祝いする特別な意識も生まれます!

自分らしいコーディネートを楽しめるのも着物の魅力であり、飽きずに長く着ることができます。

着物を着るのに春ほどふさわしい季節はございません。ぜひ挑戦してみてください!

シェア

RECOMMENDおすすめ記事

Related Posts

LATEST最新記事

-

よみもの

『西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで』国立西洋美術館 「きものでミュージアム」vol.46

-

よみもの

黒留袖をフォーマルから解放する 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.95

-

まなぶ

袙扇のうちとそと 〜小説の中の着物〜 阿岐有任『籬の菊』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十六夜

-

よみもの

歌舞伎役者・松本幸四郎さん×和粋伝承人・島田史子さん共同プロデュースの拭き取りクレンジング『凄艶』「きものと編集部の注目アイテム」vol.4

-

よみもの

世界でも類稀なる”布天国”、日本!【着物研究家 シーラ・クリフさん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.4

-

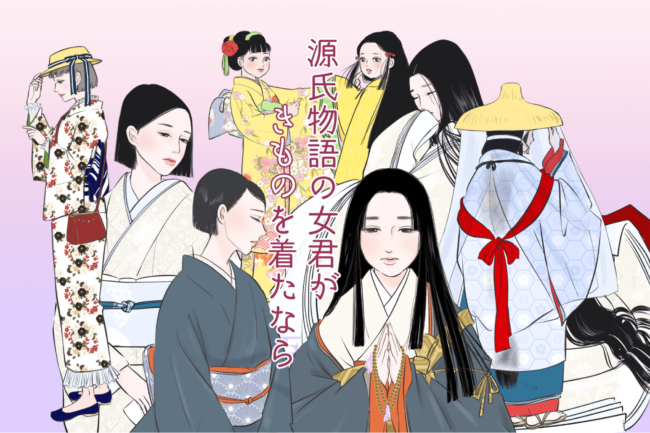

まなぶ

ギャップがあった女君を振り返り! 「源氏物語の女君がきものを着たなら」vol.16(最終回)

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

よみもの

黒留袖をフォーマルから解放する 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.95

-

まなぶ

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

まなぶ

銘仙(めいせん)とは?産地ごとの特徴や歴史、着用シーンについてご紹介!

-

まなぶ

着物の種類と初めての着物を「付け下げ」にするべき5つの理由

-

よみもの

【Q4】50~60代の和洋MIXカジュアルは? 「いまさんの着物お悩み相談室」

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

よみもの

世界遺産の西本願寺で宮川町・とし夏菜さんのスペシャルな撮影会に密着! 「令和の芸舞妓図鑑」特別編

-

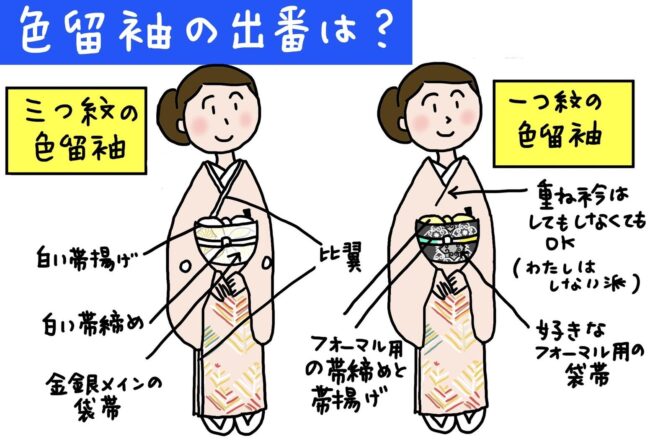

よみもの

【Q21】色留袖の出番は? 「いまさんの着物お悩み相談室」

-

よみもの

物語のはじまり 「忘れえぬこと プロローグ」 貴久樹・糸川千尋

-

よみもの

芸妓であれる日々に感謝 宮川町・千賀遥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.18

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

よみもの

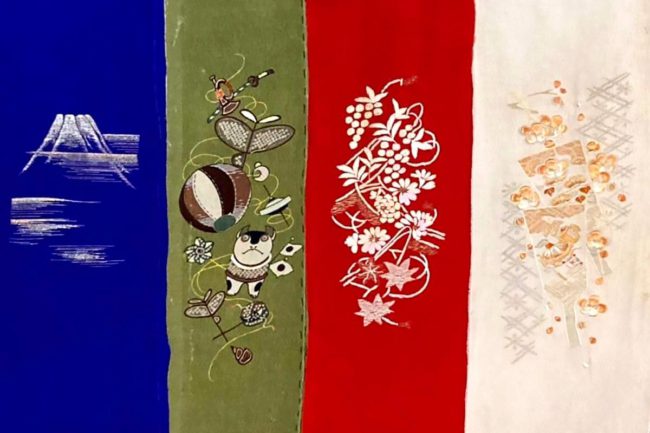

”私だけの宝尽くし”の帯が仕上がりました! 「京都できもの、きもので京都」vol.22

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

よみもの

麗しい舞妓姿で人気を博す 祇園甲部・真矢さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.12

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

よみもの

憧れを胸に埼玉から京都へ 宮川町・富美唯さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.17

-

まなぶ

正派西川流・西川喜優先生 お稽古時の装い 着物で季節を表現する冬から春のコーデ「日本舞踊の愉しみ」vol.5

-

よみもの

【おうし座】ありのままで愛される華やいだ魅力 「12星座で選ぶ、わたしに一番似合う着物」vol.11

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

よみもの

芸妓であれる日々に感謝 宮川町・千賀遥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.18

-

よみもの

”私だけの宝尽くし”の帯が仕上がりました! 「京都できもの、きもので京都」vol.22

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

よみもの

六代目尾上松助夫人・井上盛恵さん「歌舞伎俳優 ご夫人方の装い」vol.9 ―松助に松也、“松”にちなんだものを身に着けて

-

まなぶ

初心者でも可能?着物の着方・着付けの手順を写真で解説!

-

よみもの

世界遺産の西本願寺で宮川町・とし夏菜さんのスペシャルな撮影会に密着! 「令和の芸舞妓図鑑」特別編

-

よみもの

麗しい舞妓姿で人気を博す 祇園甲部・真矢さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.12