- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

メニューに戻る

-

メニューに戻る

- 店舗情報

商品番号:1555224

(税込)

(税込)

【 仕入れ担当 田渕より 】

紅花や草木染めで知られる、米沢織の名門・齋英織物さんより。

希少な栗繭糸を用いた八寸名古屋帯が届きました。

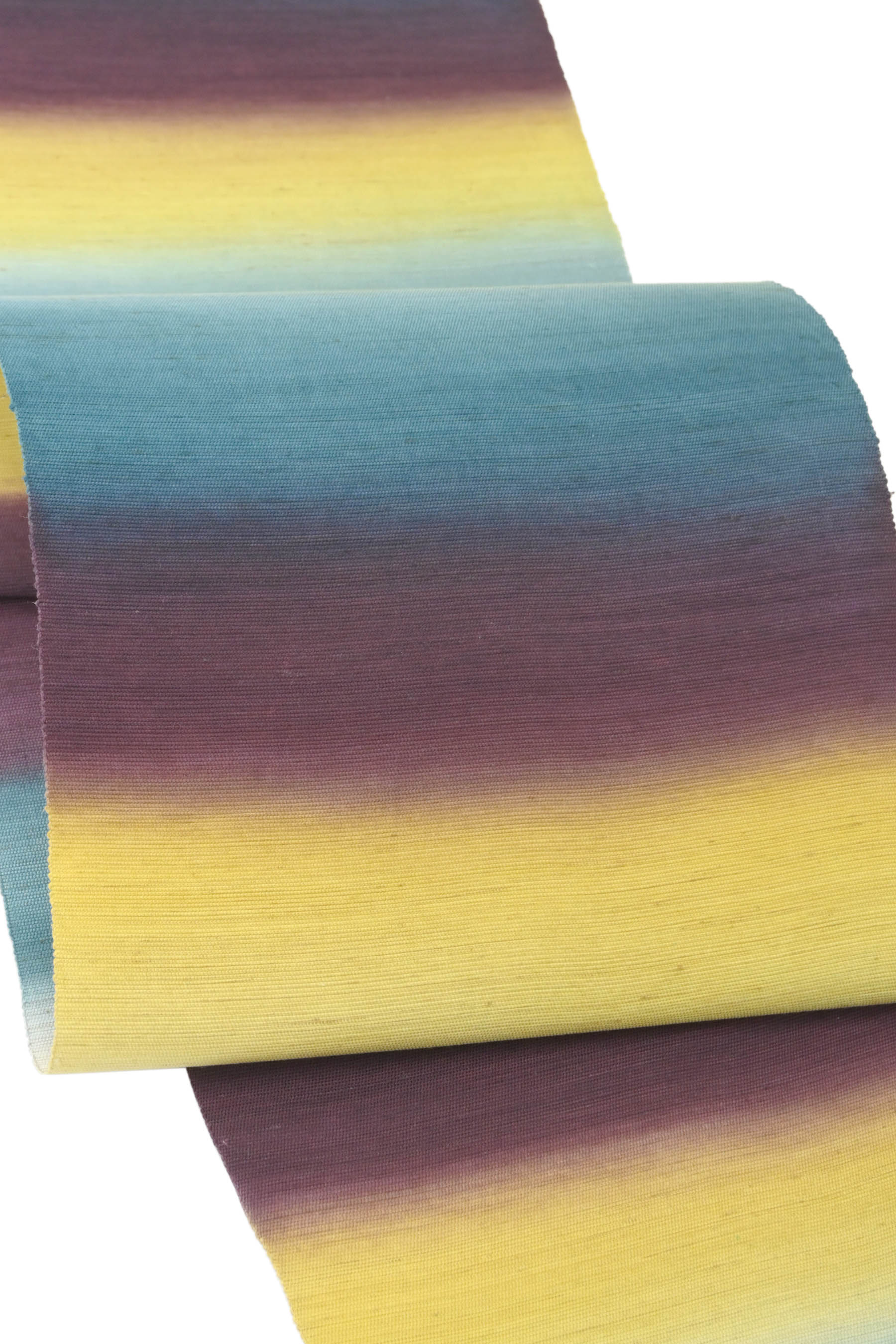

ふと目を奪われる、洗練された彩り…。

落ち着いた色味のお着物や無地感の装いに合わせるだけで、

ぐっと洒落た雰囲気に引き上げてくれる一本です。

お目に留まりましたら、どうぞお見逃しなくご覧くださいませ。

【 お色柄 】

ざっくりとした織りに、程よいハリ感と節糸の味わい。

緯糸の一部に織り込まれたのは、たいへん希少な“栗繭糸”。

栗繭糸とは、栗の葉を食べて育つ野蚕が生む、自然な栗毛色の糸。

しっとりとした光沢とふっくらやわらかな質感が魅力で、

現在ではごくわずかしか流通していない貴重な素材です。

芥子色・花浅葱・紫鳶色の段暈しに染め上げられた彩りは、

深みのあるトーンに、栗繭糸の素朴な表情がさりげなく添えられています。

小紋や紬など、カジュアルな装いに程よいこなれ感を。

素材感で魅せる大人のお洒落として、お出かけ先でも注目を集めることでしょう。

【 米沢紬(米沢織)について 】

国内最北の織物産地である山形県の米沢市を

中心とした地域で生産されている紬織物の総称。

通常一産地に一つの布と言われるが、米沢織には

長井紬、置賜紬、紅花紬などの複数の紬織物がある。

1601年(慶長六年)藩主上杉景勝の側近だった

直江兼続が藩の収益拡大を図るため、織物の素材となる

青苧(あおそ)や絹を生む蚕の餌となる桑、染料となる

紅花などの栽培を奨励した事に端を発す。

江戸後期の九代藩主・上杉鷹山が養蚕業を奨励、

本場・京都から織物師を招き研究開発を行った事で

織物産業が飛躍的に発展。

この時期に紅花や藍、紫根などの植物染料で

糸を染めてから織る先染めの技術が確立された。

現在は若い世代の作り手がその技術を引き継ぎ、

約30社あまりのメーカーが切磋琢磨しながら、

それぞれ異なるものづくりに励んでいる。

絹100%

長さ約3.6~3.9m(お仕立て上がり時)

※長さのご指定のない場合は標準(3.6m)で仕上がります。

全通柄

◆最適な着用時期 袷・単衣 <盛夏以外(6月末~9月上旬以外)>

◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齢は問いません

◆着用シーン 芸術鑑賞、気軽なお食事、街歩き、行楽など

◆あわせる着物 小紋、織のお着物など