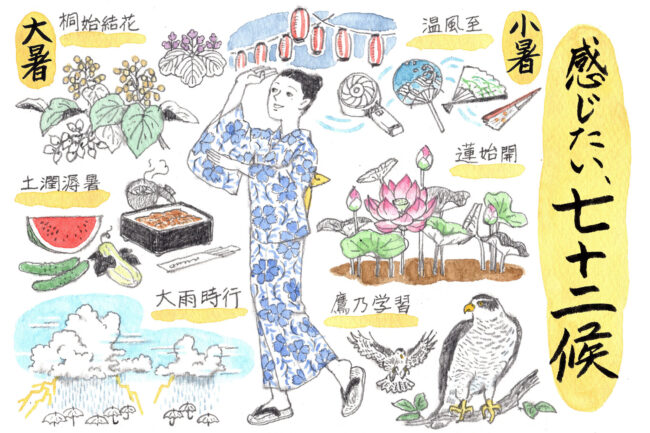

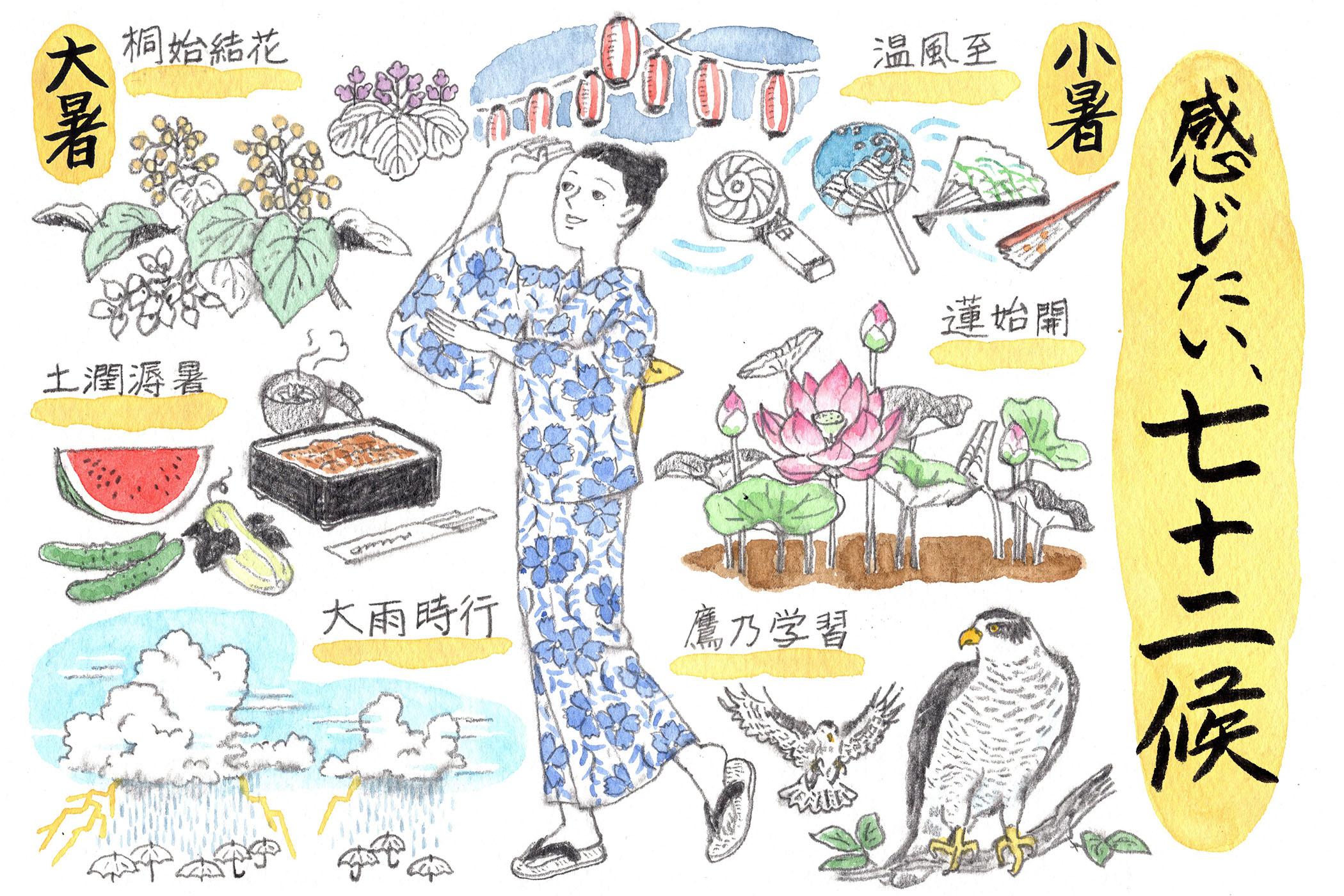

晩夏の候 ―小暑から大暑 「感じたい、七十二候」vol.12(最終回)

夏着物も本格的に薄物を楽しめる季節ですね。個人的にこの夏は、持っている浴衣をもっと楽しみたいと思っています。

目次

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2025.07.03

連載記事

晩夏の候 ―小暑から大暑 「感じたい、七十二候」vol.12(最終回)

-

2025.06.04

連載記事

仲夏の候 ―芒種から夏至 「感じたい、七十二候」vol.11

-

2025.05.06

連載記事

初夏の候 ―立夏から小満 「感じたい、七十二候」vol.10

-

2025.05.06

連載記事

晩春の候 ―清明から穀雨 「感じたい、七十二候」vol.9

-

2025.05.21

連載記事

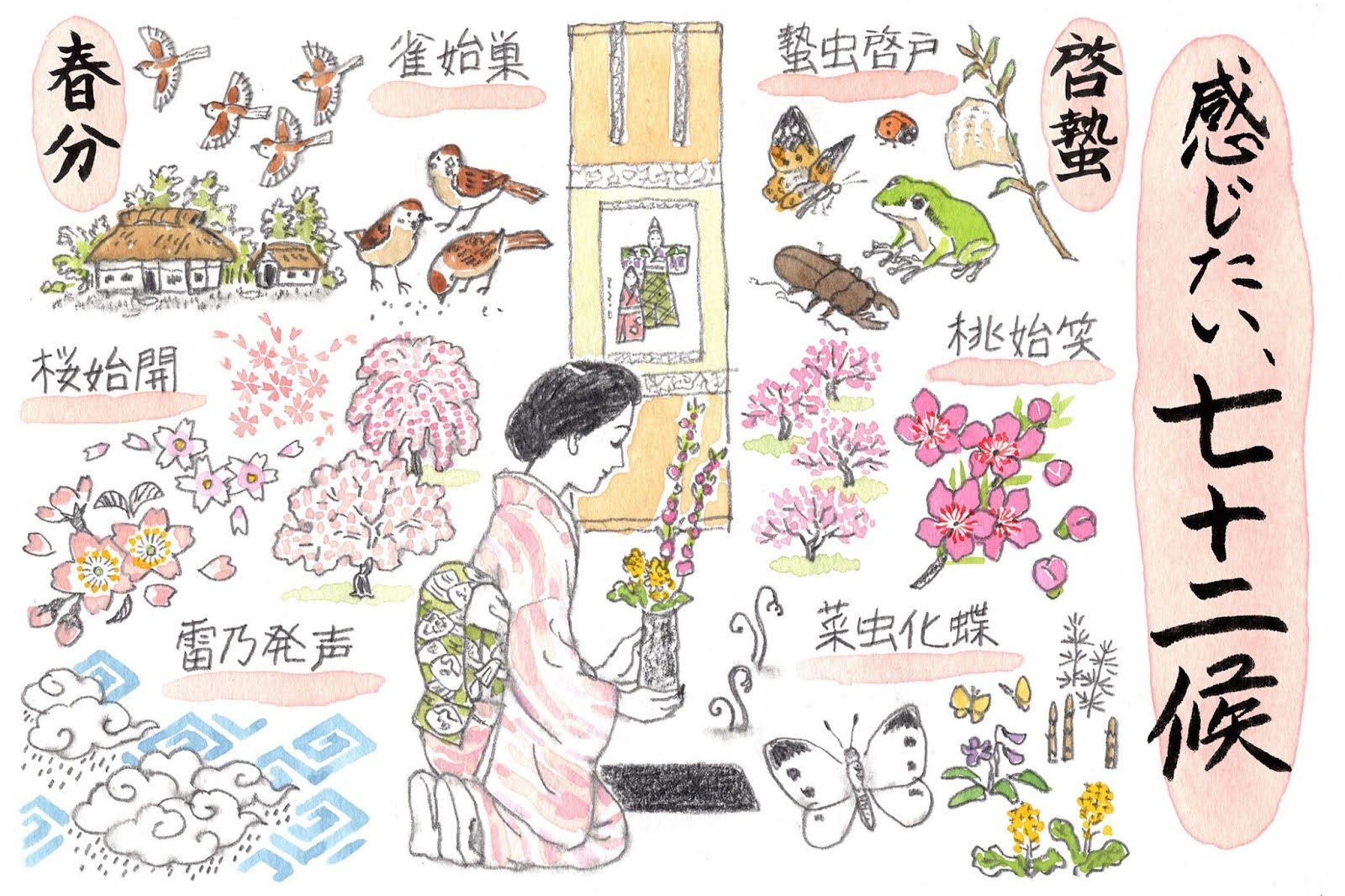

仲春の候 ―啓蟄から春分 「感じたい、七十二候」vol.8

-

2025.05.06

連載記事

初春の候 ―立春から雨水 「感じたい、七十二候」vol.7

-

2025.05.06

連載記事

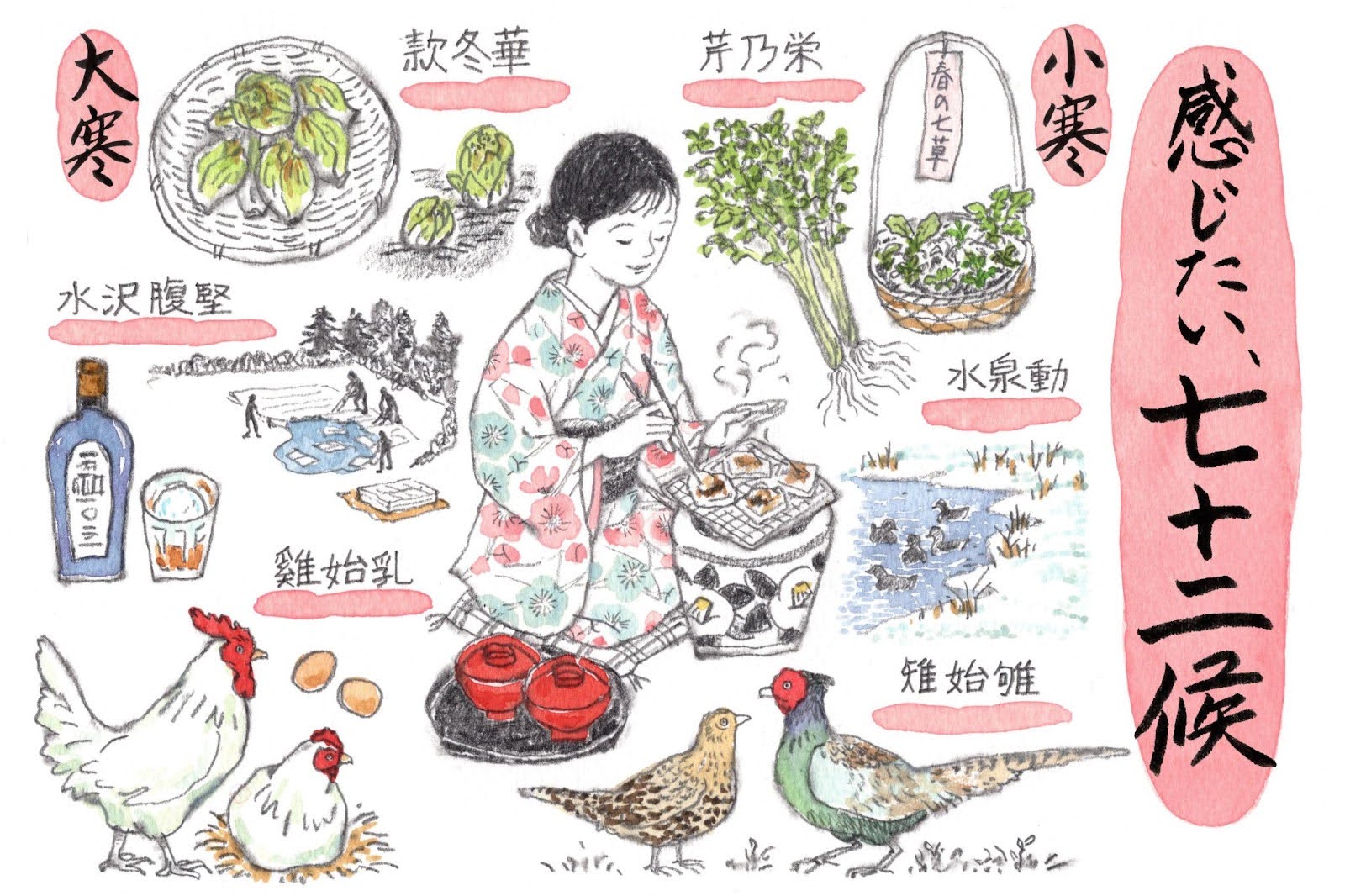

晩冬の候―小寒から大寒「感じたい、七十二候」vol.6

-

2024.12.05

連載記事

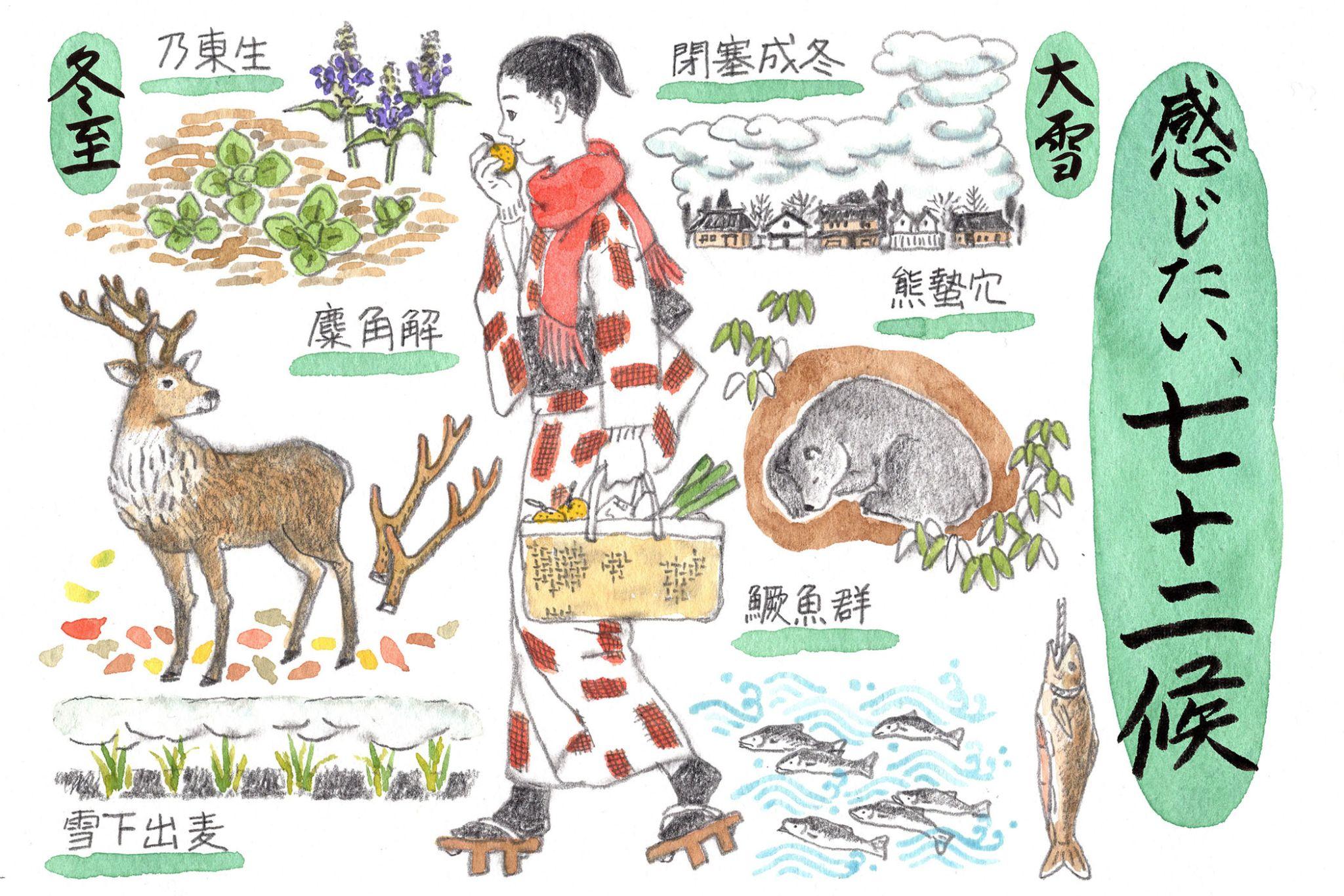

仲冬の候 ―大雪から冬至 「感じたい、七十二候」vol.5

-

2024.11.11

連載記事

初冬の候 ―立冬から小雪 「感じたい、七十二候」vol.4

-

2025.05.06

連載記事

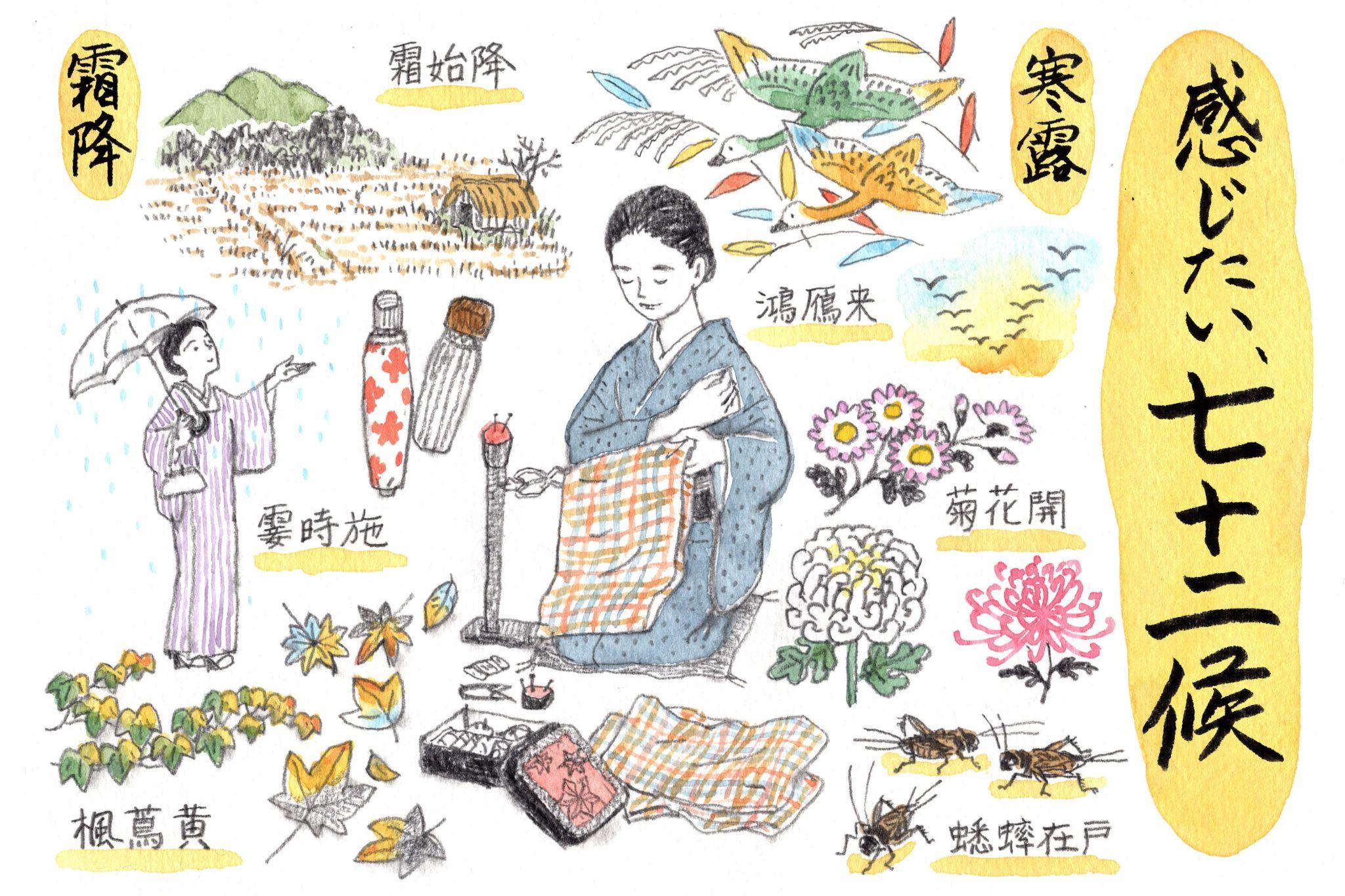

晩秋の候 ―寒露から霜降 「感じたい、七十二候」vol.3

-

2025.05.06

連載記事

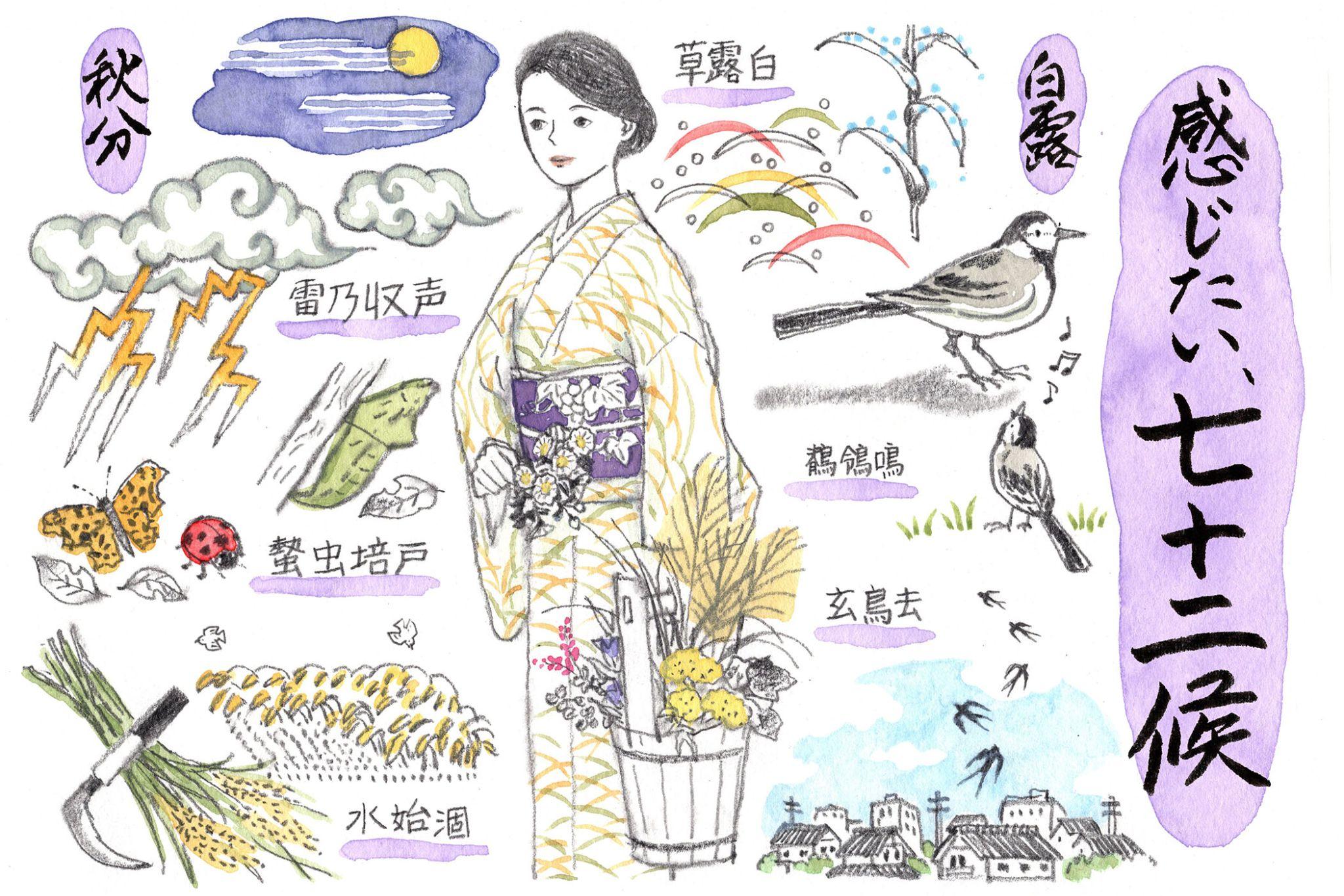

仲秋の候 ―白露から秋分 「感じたい、七十二候」vol.2

-

2024.08.08

連載記事

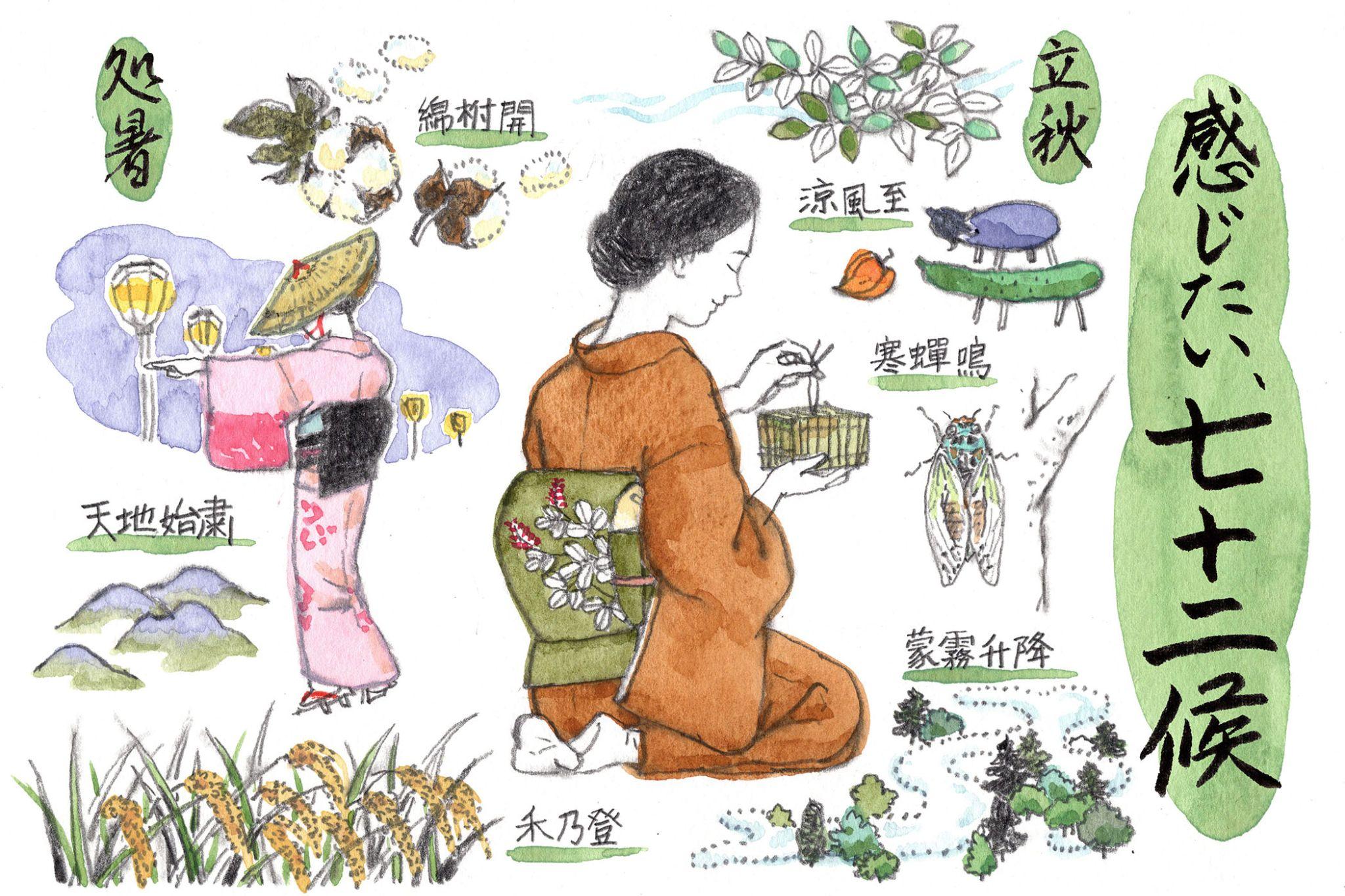

初秋の候 ―立秋から処暑 「感じたい、七十二候」vol.1

LATEST最新記事

-

まなぶ

NAMINORI 渡ってみせたい、大海原!「うきうきもの」vol.7

-

よみもの

晩夏の候 ―小暑から大暑 「感じたい、七十二候」vol.12(最終回)

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

よみもの

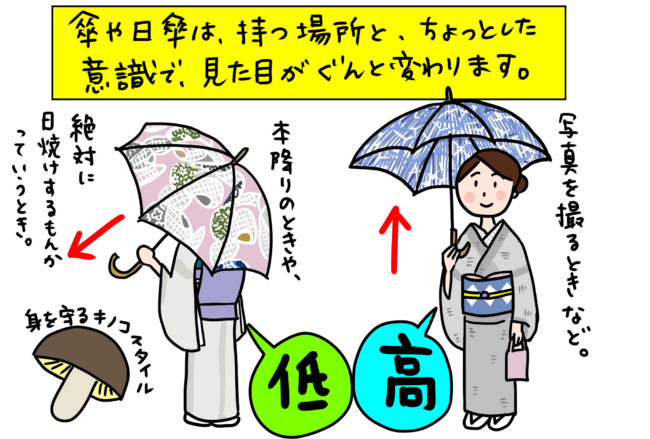

探してみよう!持っていて、うきうきする日傘 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.97

-

まなぶ

愛嬌も芸のうち 〜小説の中の着物〜 吉川潮『浮かれ三亀松』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十八夜

-

インタビュー

自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

コラム

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

よみもの

中村萬太郎夫人 小川絵美子さん 「歌舞伎俳優 ご夫人方の装い」vol.4 ―着物が深めてくれるお客さまとのつながり

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

まなぶ

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

よみもの

花街イチのカメラ上手! 宮川町・とし夏菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.1

-

インタビュー

自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

よみもの

世界遺産の西本願寺で宮川町・とし夏菜さんのスペシャルな撮影会に密着! 「令和の芸舞妓図鑑」特別編

-

インタビュー

色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

インタビュー

色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

インタビュー

自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

コラム

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!