着物で広がる彩りの世界・桜色編 「色の印象・コーディネートを学ぶ」

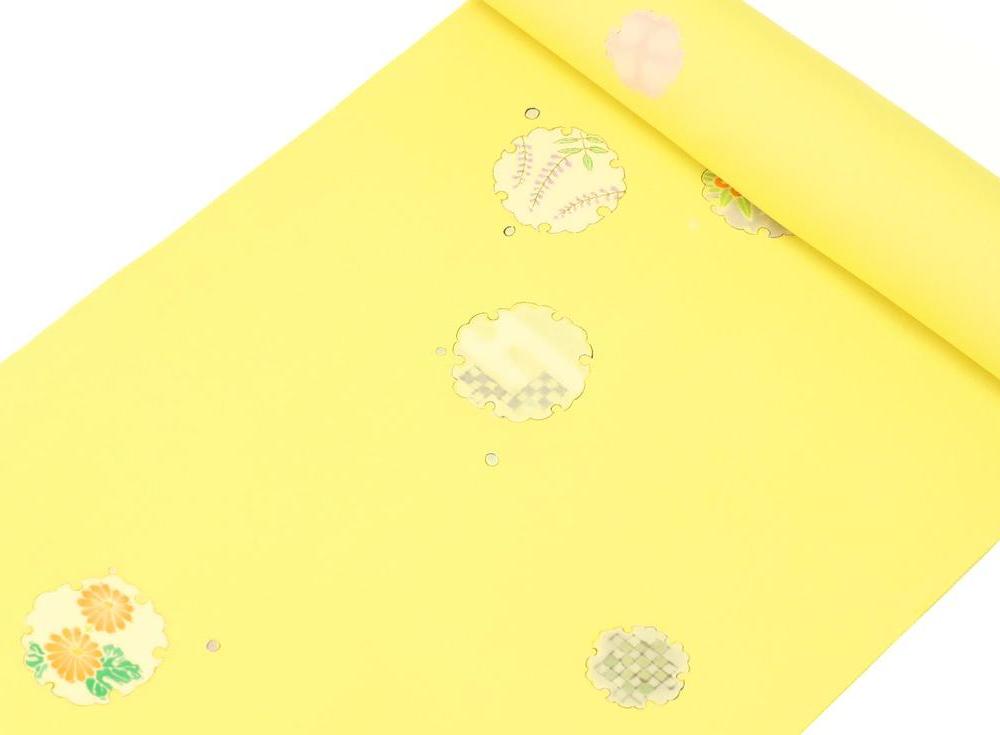

着物の一番の魅力は、何といってもその美しい彩りの世界。 カラーコーディネート次第でおしゃれにもなれば、場の雰囲気を損なってしまうこともあります。今回は「桜色に代表されるピンク系カラー」にフォーカスをあて、伝統色やおすすめカラーコーディネートをご紹介します。

目次

1 「色」の役割と着物

2 「ピンク」が与える印象

3 「ピンク」のバリエーション

4 「ピンク」を使ったおすすめカラーコーディネート

やわらかなピンクに、そっと添えられた藤色という好相性でまとまった着物は、ピンクカラーの甘さも品のよい仕上がりです。

着物のイメージをそのまま着こなしに反映させるには、キーカラーの藤色と同系色を同じトーンで組み合わせてみましょう。

ややグレイッシュな濃淡の藤色に白色がすっと抜けて、上品かつフェミニンなピンクに清潔感が加わりました。

やわらかなピンクに、そっと添えられた藤色という好相性でまとまった着物は、ピンクカラーの甘さも品のよい仕上がりです。

着物のイメージをそのまま着こなしに反映させるには、キーカラーの藤色と同系色を同じトーンで組み合わせてみましょう。

ややグレイッシュな濃淡の藤色に白色がすっと抜けて、上品かつフェミニンなピンクに清潔感が加わりました。

基本の配色として覚えておきたい組み合わせのひとつが、緑とのコーディネートです。

ピンクとグリーンの組み合わせは、春の桜と柳を思い起こさせ、お召しの方の印象はもちろんその場の雰囲気もぱっと際立ちます。

若やいだ印象になりますので振袖の色合わせとしてはもちろん、お若い方の訪問着姿や入卒付き添いのママ着物にも参考にしていただけます。

基本の配色として覚えておきたい組み合わせのひとつが、緑とのコーディネートです。

ピンクとグリーンの組み合わせは、春の桜と柳を思い起こさせ、お召しの方の印象はもちろんその場の雰囲気もぱっと際立ちます。

若やいだ印象になりますので振袖の色合わせとしてはもちろん、お若い方の訪問着姿や入卒付き添いのママ着物にも参考にしていただけます。

優しいピンクの訪問着に、なじみのよいライトベージュ系の帯をあわせると、しとやかな印象の着物コーディネートとなります。

金糸使いがシャンパンゴールドのようにふわりと光を反映ささせますので、補色でなくても互いを引き立て合う組み合わせとなります。

優しいピンクの訪問着に、なじみのよいライトベージュ系の帯をあわせると、しとやかな印象の着物コーディネートとなります。

金糸使いがシャンパンゴールドのようにふわりと光を反映ささせますので、補色でなくても互いを引き立て合う組み合わせとなります。

年齢を重ねるとピンクと距離を置く方が増えます。「若い娘の着る色」というイメージがあるようですが、大人の女性にしか着こなせないピンク色もございます。

グレイッシュトーンのピンク色は落ち着いた地色の帯との相性がよく、かわいらしい印象のピンク色をぐっと大人な雰囲気に仕上げてくれます。

個性ある帯の魅力を高められるのも、大人の女性ならではの着物の着こなしと言えましょう。

年齢を重ねるとピンクと距離を置く方が増えます。「若い娘の着る色」というイメージがあるようですが、大人の女性にしか着こなせないピンク色もございます。

グレイッシュトーンのピンク色は落ち着いた地色の帯との相性がよく、かわいらしい印象のピンク色をぐっと大人な雰囲気に仕上げてくれます。

個性ある帯の魅力を高められるのも、大人の女性ならではの着物の着こなしと言えましょう。

・ワンポイントアドバイス 挿し色に使う

・ワンポイントアドバイス 帯で遊ぶ

5 まとめ

みなさまは「辻が花」をご存知でしょうか。辻が花と聞くと花の種類をイメージされる方もいらっしゃるかと思いますが、実はそうではありません。”幻の染め”とも称される辻が花の染め物についてご紹介いたします。

着物で広がる彩りの世界・青色編 「色の印象・コーディネートを学ぶ」

着物は、色あわせ次第でおしゃれにもなれば場の雰囲気を損なってしまうこともあります。今回は「青色」にフォーカスをあて、伝統色や和服のおすすめカラーコーディネートをご紹介します。

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

LATEST最新記事

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

まなぶ

着物は自宅で洗えるの?洗濯手順や注意点を解説!

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

まなぶ

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

よみもの

中村時蔵夫人 小川晃枝さん 「歌舞伎俳優 ご夫人方の装い」 vol.1 ―”役者のかみさん”は襦袢の衿のように

-

よみもの

常識をアップデート!2WAYで楽しむ浴衣「12星座で選ぶ、わたしに一番似合う着物」番外編

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

インタビュー

自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2

-

まなぶ

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

インタビュー

色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3

-

インタビュー

自分が楽しめば、必ず誰かの心に届く プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー前編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-2

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!