着物の柄の意味と種類・季節をまなぶ Vol.1 植物にまつわる文様~季節を愛でる日本人の感性

普段何気なく目にする、お着物や帯の柄、文様…。そこには様々な意味や歴史が込められています。今回は植物にまつわる文様からいくつかピックアップして、紐解いていきます。

古来から尊いものとされてきた三種類の植物をセットで描いた模様です。

室町時代頃から好まれ流行り出したもので、現在ではたいへん有名な模様のうちのひとつです。

松は季節を問わず葉を茂らせており、寒い季節に例え雪をかぶろうとも青々としていることから、いつも栄えている縁起が良いもの象徴するとされています。

竹もまた、寒さに負けず真っすぐに伸びて変わらない姿を保っていることから、松と同じように、どんな状況にあっても美しく節操を守るものの例とされてきました。

梅はご存知のように冬の寒い季節に美しい花を咲かせることから、忍耐や力強さを顕すとされています。

古来から尊いものとされてきた三種類の植物をセットで描いた模様です。

室町時代頃から好まれ流行り出したもので、現在ではたいへん有名な模様のうちのひとつです。

松は季節を問わず葉を茂らせており、寒い季節に例え雪をかぶろうとも青々としていることから、いつも栄えている縁起が良いもの象徴するとされています。

竹もまた、寒さに負けず真っすぐに伸びて変わらない姿を保っていることから、松と同じように、どんな状況にあっても美しく節操を守るものの例とされてきました。

梅はご存知のように冬の寒い季節に美しい花を咲かせることから、忍耐や力強さを顕すとされています。

三種類ともに厳しい環境に負けない強さの象徴ともいえ、その模様のめでたさから正月の文様と思いがちですが、そうではなく、着物としては一年中着用OKな柄となっています。

特に祝儀には欠かせない図柄といえるでしょう。

三種類ともに厳しい環境に負けない強さの象徴ともいえ、その模様のめでたさから正月の文様と思いがちですが、そうではなく、着物としては一年中着用OKな柄となっています。

特に祝儀には欠かせない図柄といえるでしょう。

咲く季節に合わせて、桜は春に身に着ける着物や帯にぴったりと合う柄です。

桜の花の明るく薄い色合い、ピンク色の淡い模様が、春の雰囲気にぴったりで、この時季とても好まれる柄でしょう。

ただし着物や帯の着用は「春先」までにしていた方がいいかもしれません。

桜が満開の頃に着てしまうと、花開いた桜の木々という「大自然」に比べて見劣ってしまうこともあり、あまり良くないとされているのです。

桜が三分咲きの頃合いまでに着用することを目安としておくと良いでしょう。

ただし、桜吹雪のような散り際を描いた柄であれば、桜が散ってしまう頃合いまで着用しても構いません。

咲く季節に合わせて、桜は春に身に着ける着物や帯にぴったりと合う柄です。

桜の花の明るく薄い色合い、ピンク色の淡い模様が、春の雰囲気にぴったりで、この時季とても好まれる柄でしょう。

ただし着物や帯の着用は「春先」までにしていた方がいいかもしれません。

桜が満開の頃に着てしまうと、花開いた桜の木々という「大自然」に比べて見劣ってしまうこともあり、あまり良くないとされているのです。

桜が三分咲きの頃合いまでに着用することを目安としておくと良いでしょう。

ただし、桜吹雪のような散り際を描いた柄であれば、桜が散ってしまう頃合いまで着用しても構いません。

また、花の姿そのままをうつし枝葉とともに描かれた柄ではなく、小紋などのようにデフォルメして紋様化された「桜紋」「桜花紋」などであれば、一年中いつ着ても大丈夫です。

また、花の姿そのままをうつし枝葉とともに描かれた柄ではなく、小紋などのようにデフォルメして紋様化された「桜紋」「桜花紋」などであれば、一年中いつ着ても大丈夫です。

桜柄の着物が着られる季節とは?気を付けるべきポイントやマナーを徹底解説!

幅広い年齢層から人気を集める桜柄の着物。桜柄と言っても種類はさまざまで、着用できるシーンや着こなし方が変わるとされることもあります。今回は桜モチーフの着物や帯に焦点をあてて、着こなしの注意点をご紹介いたします。

平安時代に九月を菊月と呼んで、九月九日の重陽の節句を「菊の節句」として、長命を祈る風習があったと、古典に記されています。

この頃から、菊文様は邪気を払う長命の象徴として、装束に用いられてきました。

平安時代から鎌倉時代にかけては後鳥羽上皇が菊を好んでご自分の印として愛用し、その後も菊紋を印として継承した天皇がいらしたことから、三十二弁ある十六葉八重表菊の紋が皇室のものとして定着しました。

しかし徳川幕府の葵紋のように厳しい取り締まりがなく菊花紋自体の使用は自由とされたため、一般庶民の間に広く親しまれるようになったのです。

江戸時代、菊花が多く意匠化されて図案として用いられ、和菓子や仏具の飾りなど様々なものに使われるようになっています。

平安時代に九月を菊月と呼んで、九月九日の重陽の節句を「菊の節句」として、長命を祈る風習があったと、古典に記されています。

この頃から、菊文様は邪気を払う長命の象徴として、装束に用いられてきました。

平安時代から鎌倉時代にかけては後鳥羽上皇が菊を好んでご自分の印として愛用し、その後も菊紋を印として継承した天皇がいらしたことから、三十二弁ある十六葉八重表菊の紋が皇室のものとして定着しました。

しかし徳川幕府の葵紋のように厳しい取り締まりがなく菊花紋自体の使用は自由とされたため、一般庶民の間に広く親しまれるようになったのです。

江戸時代、菊花が多く意匠化されて図案として用いられ、和菓子や仏具の飾りなど様々なものに使われるようになっています。

菊は秋から冬にかけての花ですが、着物の柄としてデザイン化された模様は季節を問わず一年中着ることができます。

不老長寿の願いを込めた瑞祥として、めでたい模様として古くから用いられてきた菊花紋様は、多くの着物にデザインされてきました。

久しい寿命を祝う意味で「万寿」と呼ばれる万寿菊は、簡略化した図案の可愛らしい姿が饅頭に似ているということで「饅頭菊」とも呼ばれています。

菊は秋から冬にかけての花ですが、着物の柄としてデザイン化された模様は季節を問わず一年中着ることができます。

不老長寿の願いを込めた瑞祥として、めでたい模様として古くから用いられてきた菊花紋様は、多くの着物にデザインされてきました。

久しい寿命を祝う意味で「万寿」と呼ばれる万寿菊は、簡略化した図案の可愛らしい姿が饅頭に似ているということで「饅頭菊」とも呼ばれています。

中国では鳳凰が棲む木として梧桐が貴ばれており、この伝承に倣い、日本でも吉祥文様として貴ばれてきました。

日本で意匠化されているもとは白桐ですが、同様に高貴なものとされ天皇の紋章として菊と共に使われています。

このように本来は皇室専用の尊い紋だったのですが、室町時代に初代将軍・足利尊氏に下賜されて小判に刻印されたり、豊臣秀吉に与えられたりなどして、一般に広がり多様に使われるようになりました。

中国では鳳凰が棲む木として梧桐が貴ばれており、この伝承に倣い、日本でも吉祥文様として貴ばれてきました。

日本で意匠化されているもとは白桐ですが、同様に高貴なものとされ天皇の紋章として菊と共に使われています。

このように本来は皇室専用の尊い紋だったのですが、室町時代に初代将軍・足利尊氏に下賜されて小判に刻印されたり、豊臣秀吉に与えられたりなどして、一般に広がり多様に使われるようになりました。

鳳凰と組み合わせたデザインは吉祥紋として季節を問いません。

もちろん桐花紋のみでも格調高くめでたい柄として一年中使われているほか、代表的な吉祥文様として祝儀の着物や帯に用いられることが多いようです。

鳳凰と組み合わせたデザインは吉祥紋として季節を問いません。

もちろん桐花紋のみでも格調高くめでたい柄として一年中使われているほか、代表的な吉祥文様として祝儀の着物や帯に用いられることが多いようです。

引き立て合う強さ 〜柄と柄の力学〜 「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五夜

柄 on 柄の組み合わせは、バランスが大事。引き算というより、力の拮抗加減ーベクトルーで考えると、意外な面白さが発見できるかもしれません。

シェア

RECOMMENDおすすめ記事

Related Posts

LATEST最新記事

-

エッセイ

small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

着物の基本

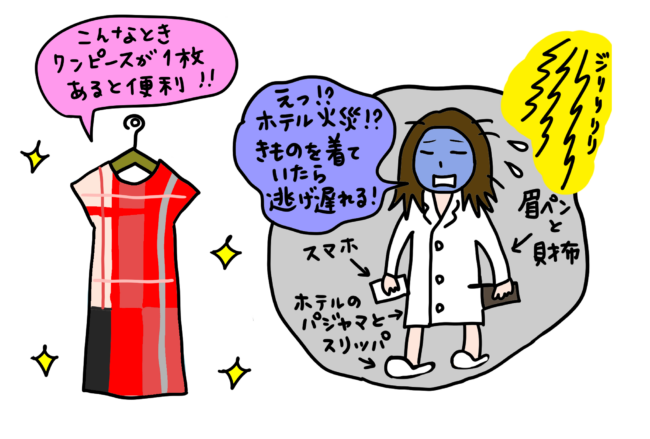

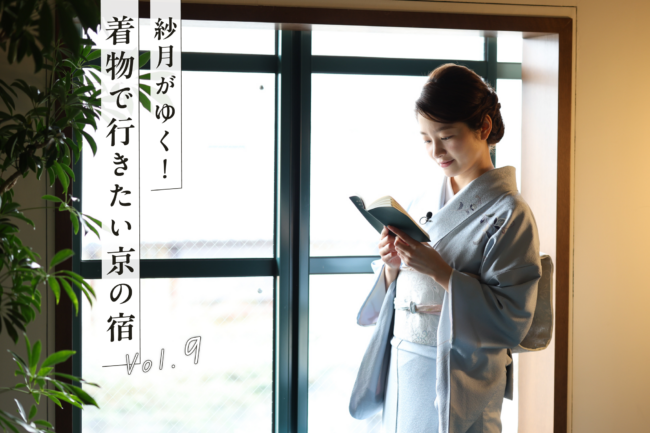

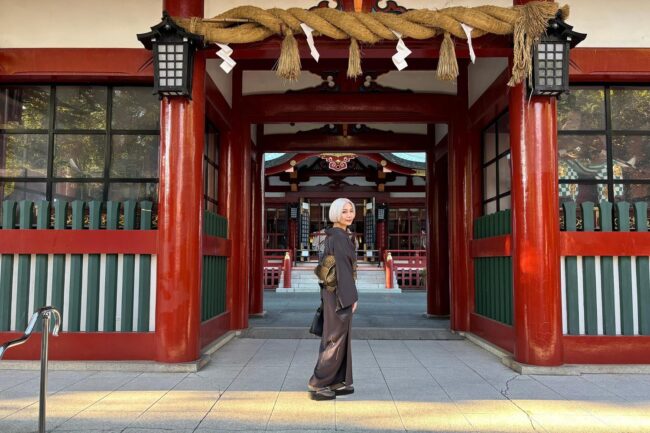

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

ファッション

あえかな月の光のような 〜小説の中の着物〜 杉本章子『東京新大橋雨中図』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五十夜

-

ライフスタイル

着物の所作を美しくするために重ねた訓練【女優 熊谷真実さん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.8

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

帯の種類 基本中のき! 着物との合わせ方も解説「その② 九寸名古屋帯・八寸名古屋帯・半巾帯・兵児帯」

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

着物の基本

江戸小紋とは?意味や種類、江戸小紋の着物の着用シーンを紹介

-

カルチャー

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

エッセイ

small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

着物の基本

江戸小紋とは?意味や種類、江戸小紋の着物の着用シーンを紹介

-

ライフスタイル

着物の所作を美しくするために重ねた訓練【女優 熊谷真実さん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.8

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西常商店・大西里枝さんの一年」vol.7

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!