【対談】映画作家 河瀨直美さん×着物家 伊藤仁美さん ――着物はひとりで着るものじゃない。

過日、建仁寺塔頭両足院で映像作家・河瀨直美さんと伊藤姉弟との対談が行われました。副住職である伊藤東凌さんからバトンを受け取ったのは、姉の伊藤仁美さん。生まれ育った場所で、念願だった河瀨監督との顔合わせが叶いました。着物家である仁美さんとの対談テーマは、ずばり「着物」。その魅力や文化について、想いの籠った語りが重ねられました。

目次

シェア

RECOMMENDおすすめ記事

Related Posts

LATEST最新記事

-

インタビュー

【対談】映画作家 河瀨直美さん×着物家 伊藤仁美さん ――着物はひとりで着るものじゃない。

-

ライフスタイル

世の中の役に立つ企業をめざして【たかはしきもの工房・髙橋和江さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」和装小物のギモンを解決! vol.10

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

ファッション

着物にも通じるジャパニーズ・ジュエラーの実力 『ウエダジュエラー』後編「日本のジュエラーを訪ねて」vol.2

-

カルチャー

葉月、五山送り火に添える彩り 「未生流笹岡家元に学ぶ、華やぎあるくらし」vol.12(最終回)

-

エッセイ

Fun Sunflowers 眩しいくらいの暑さを楽しもう!「うきうきもの」vol.8

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

着物の基本

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

着物の基本

まだまだ浴衣! 8月後半の大人浴衣とは!?「着物ひろこの着付けTIPs」vol.8

-

カルチャー

首里織 工房真南風(沖縄県中頭郡読谷村)「バイヤー野瀬の、きもの産地巡り」vol.2

-

エッセイ

半幅帯は4m以上のものを”適当に” 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.57

-

カルチャー

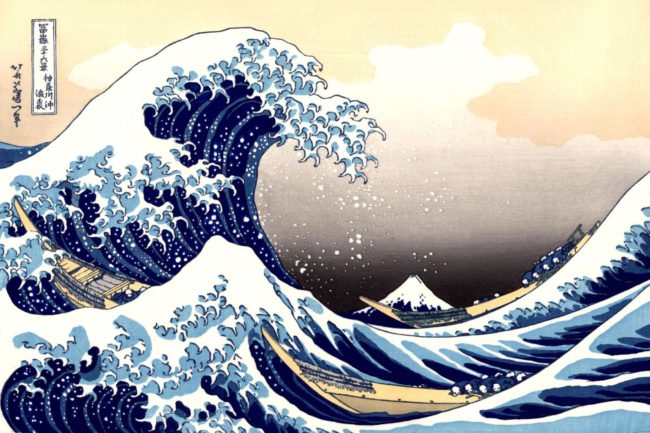

浮世絵はどうやって作られる? 「浮世絵きほんのき!」vol.3

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物でおでかけ

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49

-

カルチャー

終戦80年、長崎に想い馳せる夏『長崎―閃光の影で―』『遠い山なみの光』 「きもの de シネマ」vol.67

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

着物の基本

作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!

-

着物の基本

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

着物でおでかけ

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49