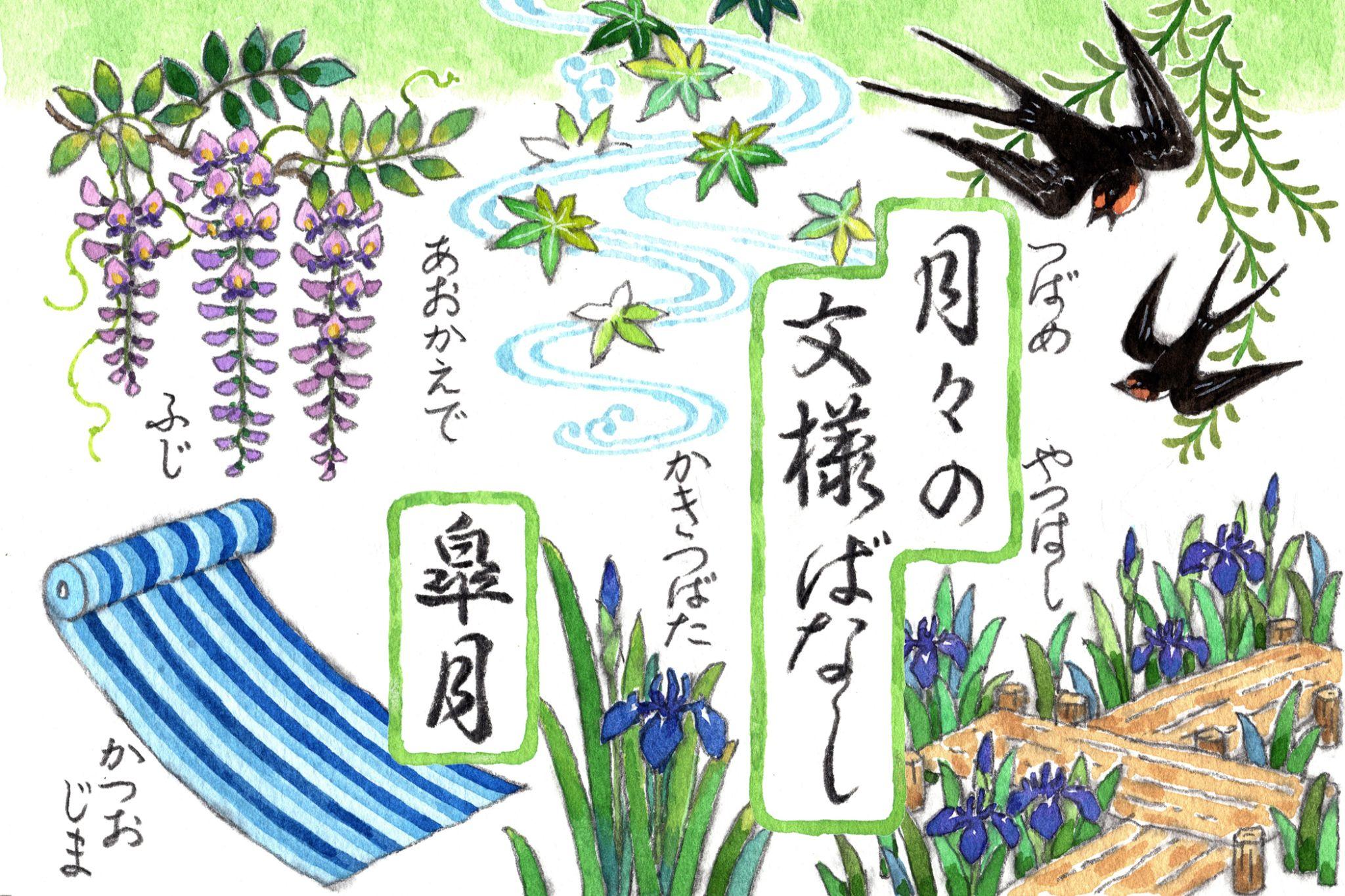

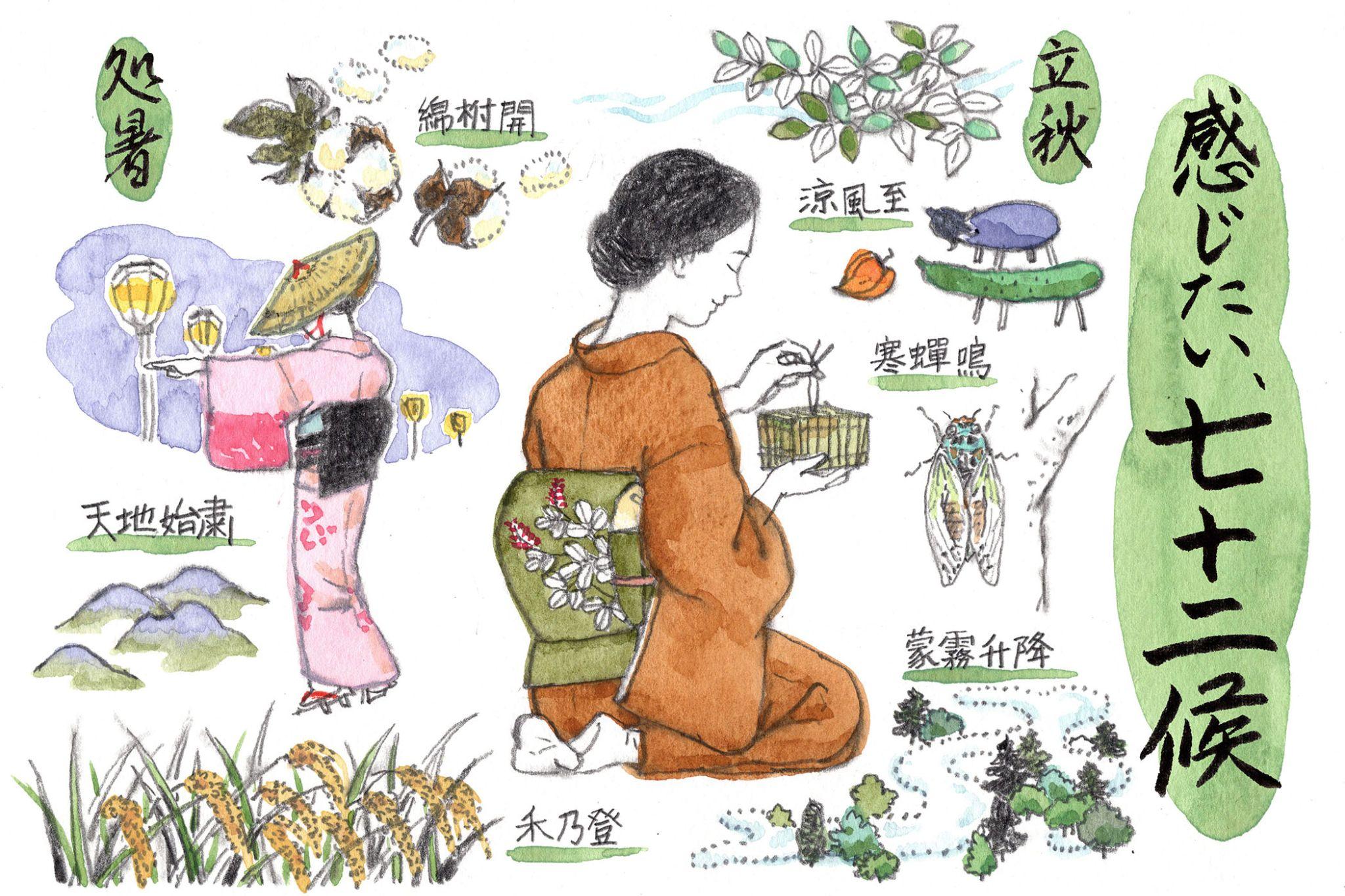

初夏の候 ―立夏から小満 「感じたい、七十二候」vol.10

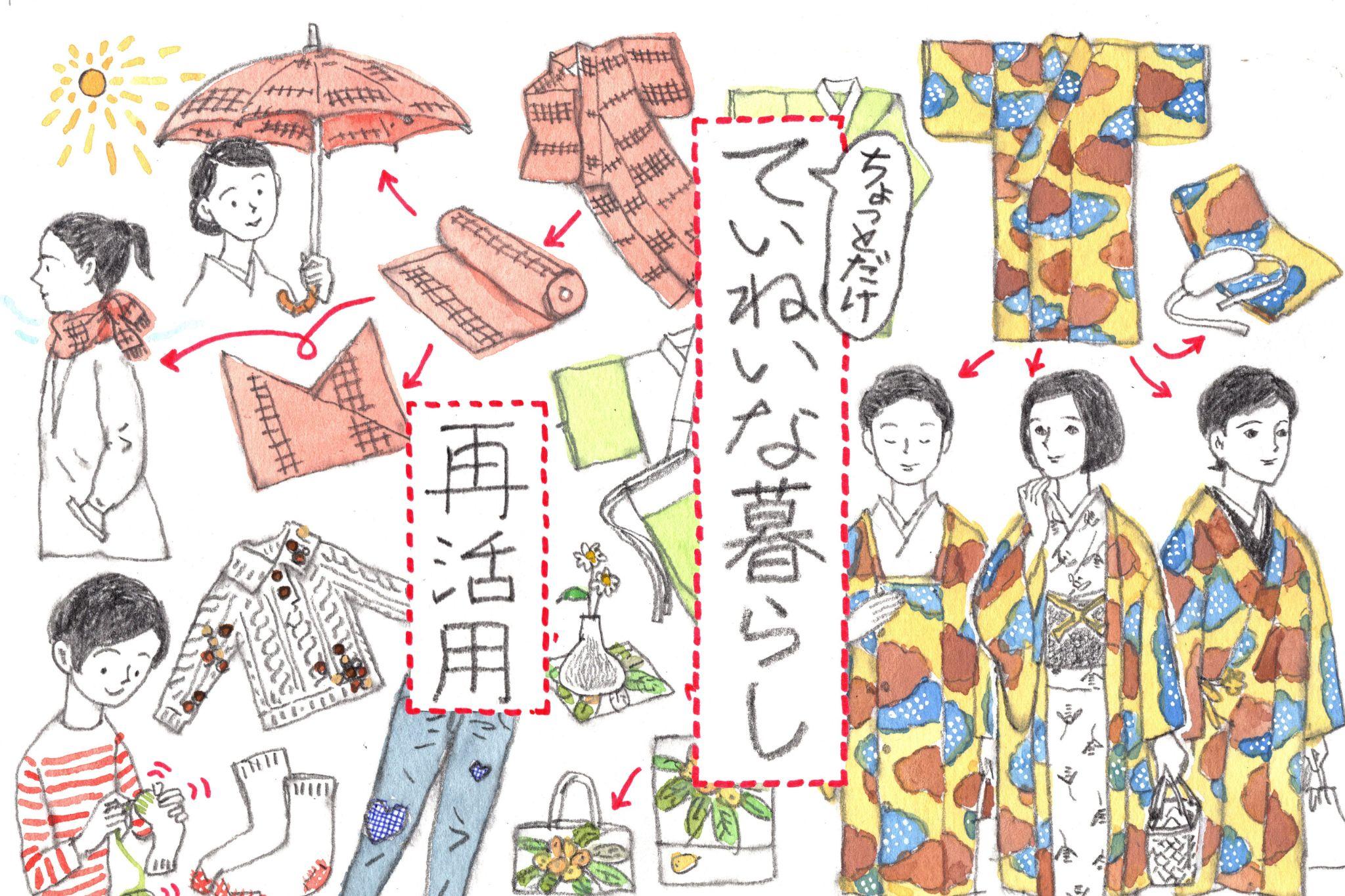

今では夏がやってくる早さに合わせて、衣替えの六月より前倒しで衣服なども早めに替えるよう準備します。一竿だけの私の着物箪笥には、お直ししたものも含め単衣の着物が増えました。ちょっとばかり覚悟して暑さに備える気持ちでいます。

目次

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2025.07.28

連載記事

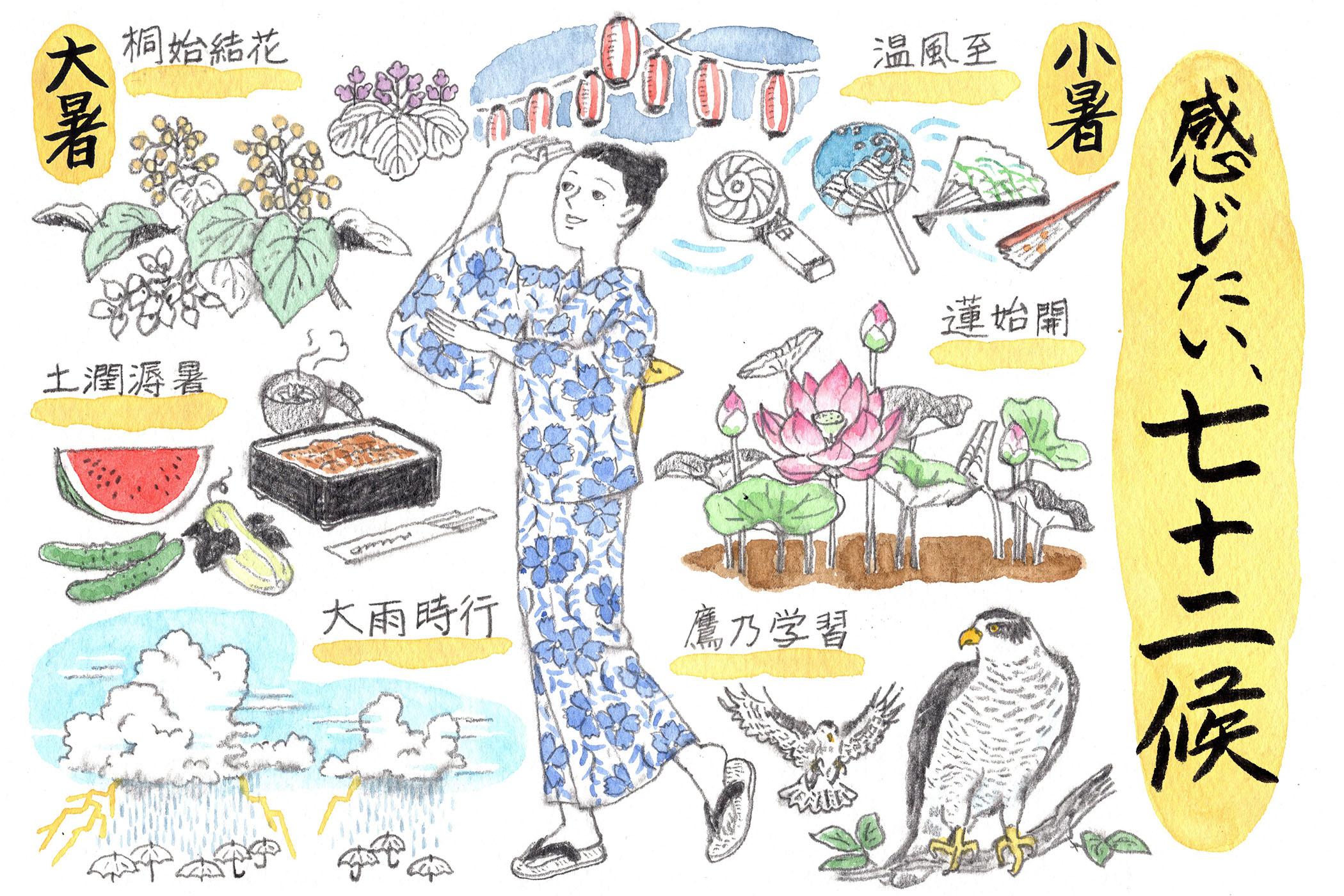

晩夏の候 ―小暑から大暑 「感じたい、七十二候」vol.12(最終回)

-

2025.07.28

連載記事

仲夏の候 ―芒種から夏至 「感じたい、七十二候」vol.11

-

2025.07.28

連載記事

初夏の候 ―立夏から小満 「感じたい、七十二候」vol.10

-

2025.07.28

連載記事

晩春の候 ―清明から穀雨 「感じたい、七十二候」vol.9

-

2025.07.28

連載記事

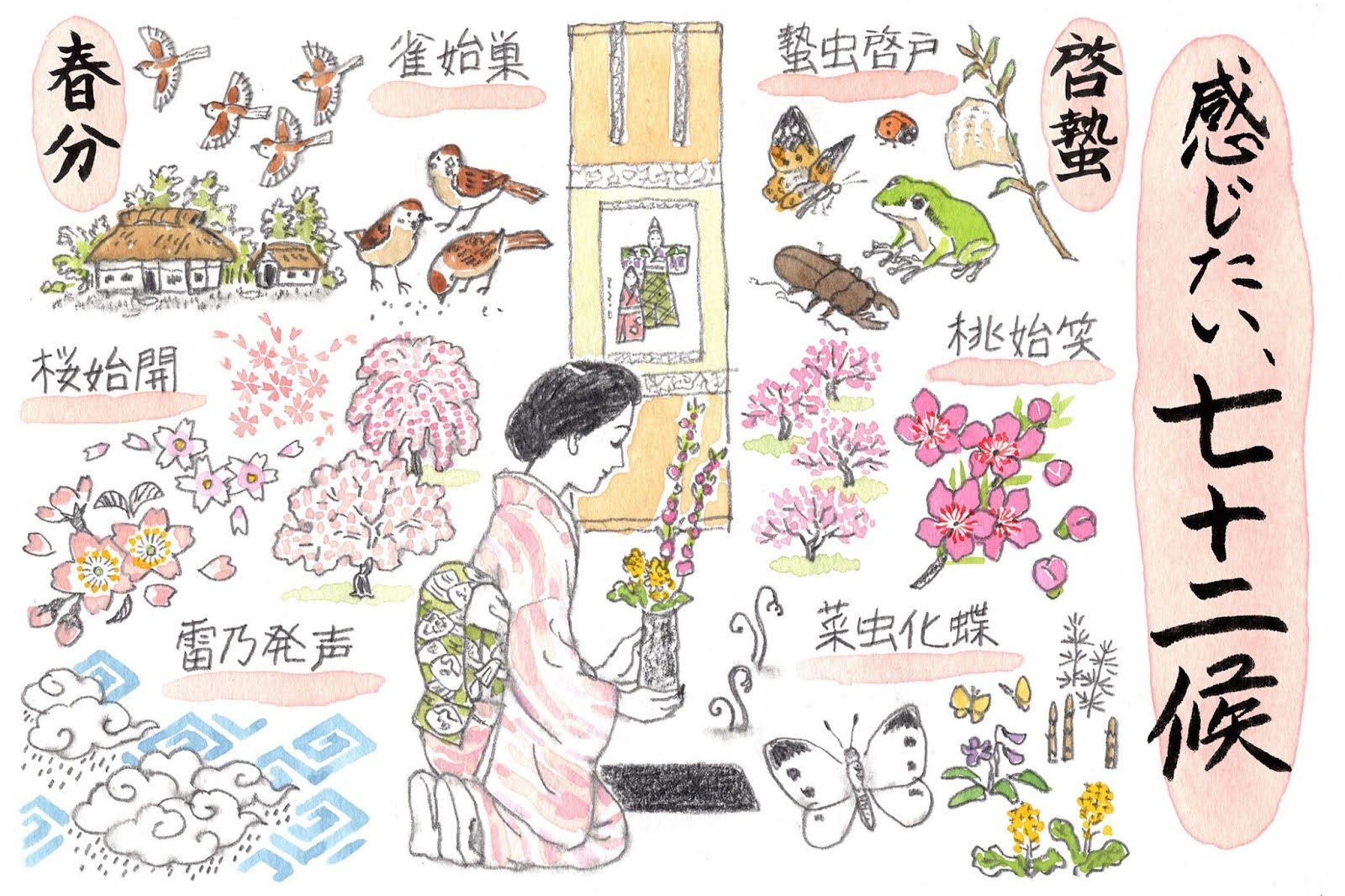

仲春の候 ―啓蟄から春分 「感じたい、七十二候」vol.8

-

2025.07.06

連載記事

初春の候 ―立春から雨水 「感じたい、七十二候」vol.7

-

2025.07.06

連載記事

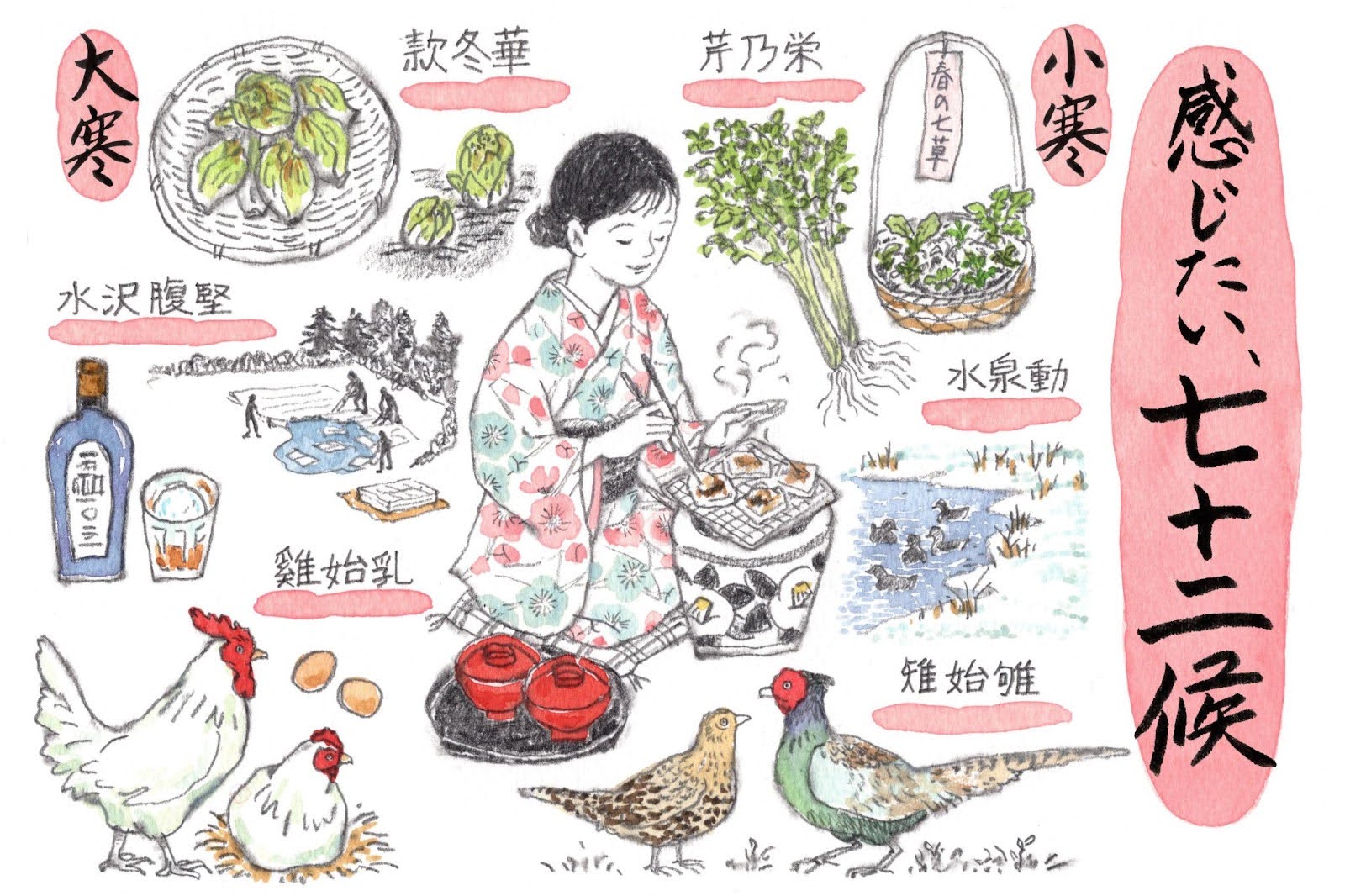

晩冬の候―小寒から大寒「感じたい、七十二候」vol.6

-

2025.07.06

連載記事

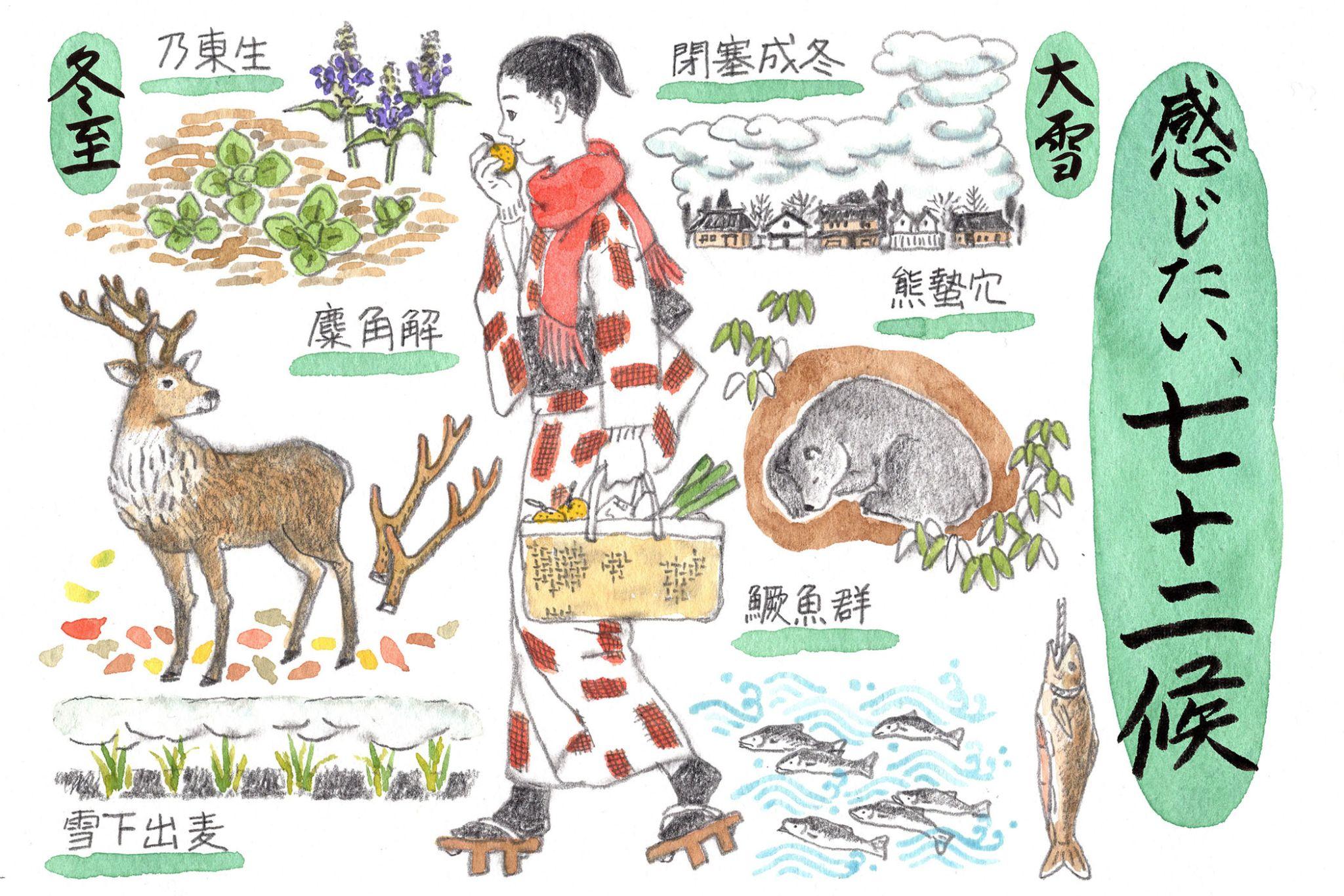

仲冬の候 ―大雪から冬至 「感じたい、七十二候」vol.5

-

2025.07.06

連載記事

初冬の候 ―立冬から小雪 「感じたい、七十二候」vol.4

-

2025.07.06

連載記事

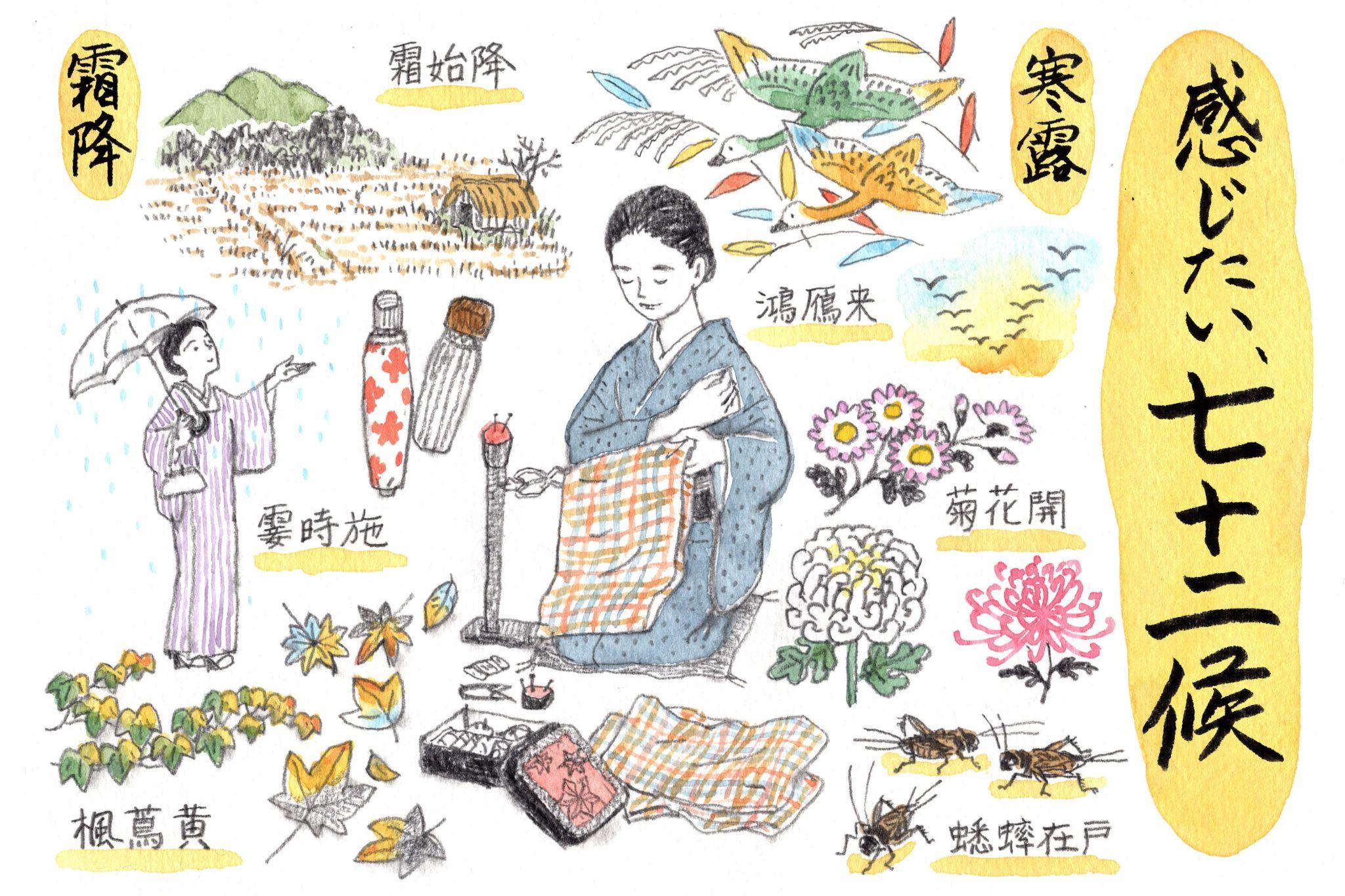

晩秋の候 ―寒露から霜降 「感じたい、七十二候」vol.3

-

2025.07.06

連載記事

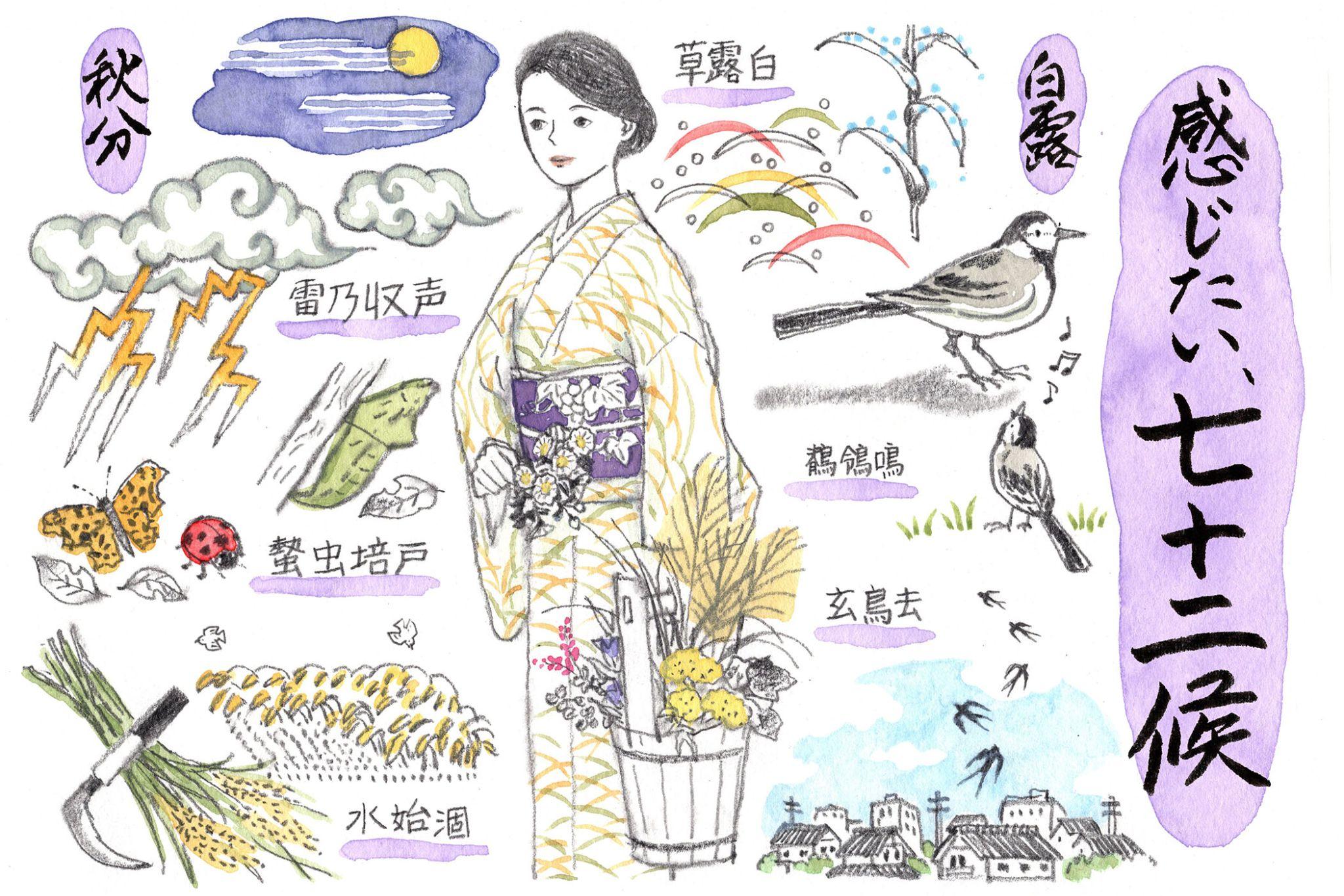

仲秋の候 ―白露から秋分 「感じたい、七十二候」vol.2

-

2025.07.06

連載記事

初秋の候 ―立秋から処暑 「感じたい、七十二候」vol.1

LATEST最新記事

-

よみもの

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49

-

よみもの

”y活”しませんか 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.98

-

よみもの

終戦80年、長崎に想い馳せる夏『長崎―閃光の影で―』『遠い山なみの光』 「きもの de シネマ」vol.67

-

インタビュー

【対談】映画作家 河瀨直美さん×両足院副住職 伊藤東凌さん ―「対話」は、愛。

-

まなぶ

色彩と陰影を纏う 〜小説の中の着物〜 夏目漱石『三四郎』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十九夜

-

まなぶ

着物でバレエ『ジゼル』観劇@新国立劇場(後編)「みなさまの着物コーディネート拝見!」vol.8

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

まなぶ

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

まなぶ

帯の種類 基本中のき! 着物との合わせ方も解説「その① 丸帯・袋帯・しゃれ袋帯」

-

まなぶ

作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

まなぶ

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

よみもの

静岡で人生がガラッと変わった二人【女優 熊谷真実さん】(前編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.7

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

よみもの

中村梅枝夫人 小川素美さん 「歌舞伎俳優 ご夫人方の装い」 vol.2 ―嫁ぐとなってからはもっときれいに着たいと思った

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

まなぶ

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

まなぶ

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

new着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

まなぶ

作り帯とは?綺麗な付け方とポイントをご紹介!

-

まなぶ

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!

-

インタビュー

美しい仕草の秘訣は、憧れの人になりきること。プロフィギュアスケーター・高橋大輔さん(インタビュー後編)「きもの、着てみませんか?」vol.10-3