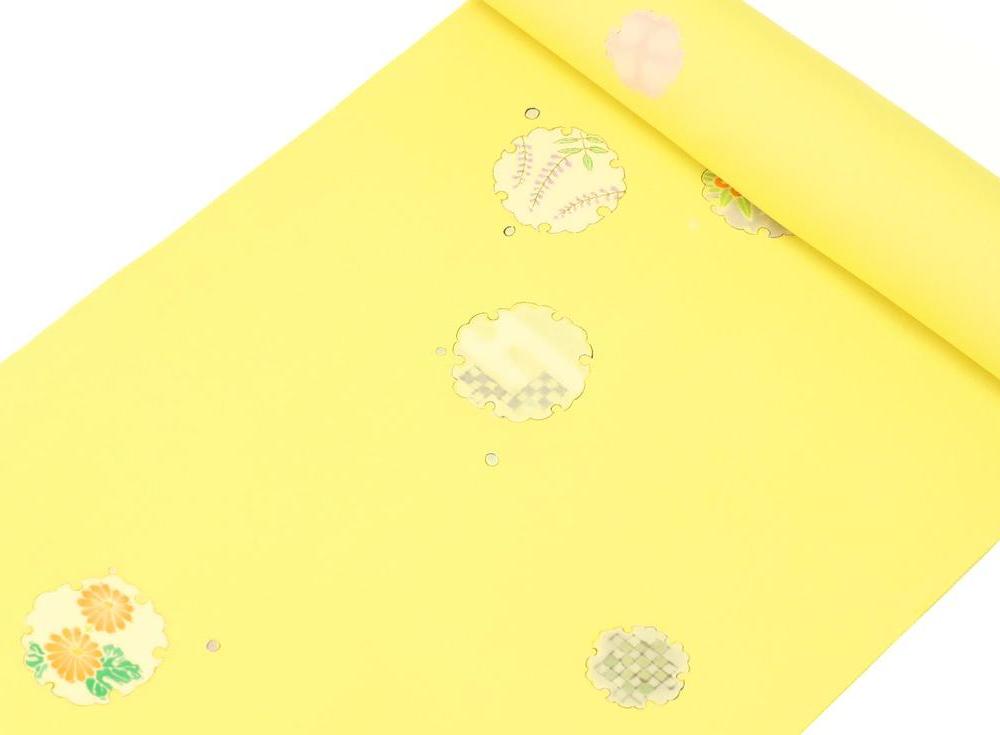

着物で広がる彩りの世界・黄色編 「色の印象・コーディネートを学ぶ」

着物の一番の魅力は、何といってもその美しい彩りの世界。 カラーコーディネート次第でおしゃれにもなれば、場の雰囲気を損なってしまうこともあります。今回は「黄色」にフォーカスをあて、伝統色やおすすめカラーコーディネートをご紹介します。

1 「色」の役割と着物

2 「黄色」が与える印象

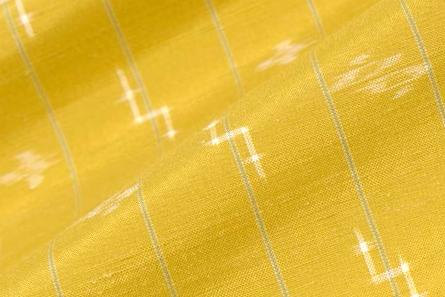

3 「黄色」のバリエーション

4 「黄色」を使ったおすすめカラーコーディネート

淡い黄色に赤みを加えたオレンジカラーの帯は、着物よりもやや色味が強めですが、同系色のため違和感のないコーディネートに仕上がっています。

グラデーションでまとめる帯あわせは、昨今のトレンドともいえます。

女性らしいまろみのある着物に似通ったトーンの暖色を重ねることで、あたたかみと優しさが増す印象になりました。

淡い黄色に赤みを加えたオレンジカラーの帯は、着物よりもやや色味が強めですが、同系色のため違和感のないコーディネートに仕上がっています。

グラデーションでまとめる帯あわせは、昨今のトレンドともいえます。

女性らしいまろみのある着物に似通ったトーンの暖色を重ねることで、あたたかみと優しさが増す印象になりました。

こちらは、古典文様の立涌華文を濃淡の紫でしとやかに表現した西陣織の袋帯です。

優美かつ上品なデザインで、十分にコーディネートの主役になれる作品ですが、着物の黄色と補色関係で引き立てあうことにより、着物と帯の両方が主役として存在しています。

また先ほどの組み合わせと比べると、しとやかななかにもパッと華やいだ雰囲気へと変化したことがわかります。

このコーディネートは、色のトーンを合わせることがポイントです。

どちらか一方の色だけが浮かないように注意しましょう。

このように、同じ着物でも帯ひとつで印象がガラリと変わるのも着物の魅力です。

さらに帯揚げや帯留め・半衿などの色も合わされば、組み合わせパターンは無限大に広がります。

カラーコーディネートの楽しさやバリエーションは、洋服以上のものがあるといえます。

こちらは、古典文様の立涌華文を濃淡の紫でしとやかに表現した西陣織の袋帯です。

優美かつ上品なデザインで、十分にコーディネートの主役になれる作品ですが、着物の黄色と補色関係で引き立てあうことにより、着物と帯の両方が主役として存在しています。

また先ほどの組み合わせと比べると、しとやかななかにもパッと華やいだ雰囲気へと変化したことがわかります。

このコーディネートは、色のトーンを合わせることがポイントです。

どちらか一方の色だけが浮かないように注意しましょう。

このように、同じ着物でも帯ひとつで印象がガラリと変わるのも着物の魅力です。

さらに帯揚げや帯留め・半衿などの色も合わされば、組み合わせパターンは無限大に広がります。

カラーコーディネートの楽しさやバリエーションは、洋服以上のものがあるといえます。

絞りの凹凸に独特の世界観が垣間見える久保田一竹氏の着物。

大人の女性としての気品にあふれており、このすばらしさを最大限に活かすには、落ち着いたなかにも風格の感じられる帯がおすすめです。

技巧を駆使した西陣織の帯は意匠もしゃれており、着物にあわせることで、独特の深い魅力を広げてくれる組み合わせです。

絞りの凹凸に独特の世界観が垣間見える久保田一竹氏の着物。

大人の女性としての気品にあふれており、このすばらしさを最大限に活かすには、落ち着いたなかにも風格の感じられる帯がおすすめです。

技巧を駆使した西陣織の帯は意匠もしゃれており、着物にあわせることで、独特の深い魅力を広げてくれる組み合わせです。

5 まとめ

着物で広がる彩りの世界・青色編 「色の印象・コーディネートを学ぶ」

着物は、色あわせ次第でおしゃれにもなれば場の雰囲気を損なってしまうこともあります。今回は「青色」にフォーカスをあて、伝統色や和服のおすすめカラーコーディネートをご紹介します。

着物で広がる彩りの世界・紫色編 「色の印象・コーディネートを学ぶ」

着物の一番の魅力は、何といってもその美しい彩りの世界。 カラーコーディネート次第でおしゃれにもなれば、場の雰囲気を損なってしまうこともあります。今回は「紫色」にフォーカスをあて、伝統色やおすすめカラーコーディネートをご紹介します。

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

LATEST最新記事

-

インタビュー

妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編

-

インタビュー

【対談番外編】映画作家 河瀨直美さん&着物家 伊藤仁美さん ――着物コーデは場とのセッション

-

ライフスタイル

褒めオンパレで自己肯定感爆上がり! 鳥塚ルミ子さん 【YouTube連動】「着物沼Interview」vol.3

-

エッセイ

small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

エッセイ

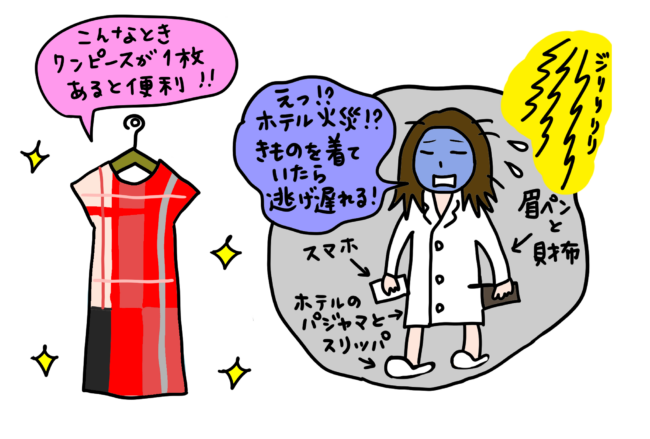

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

エッセイ

【Q18】着物の衿がすぐに汚れてしまいます 「いまさんの着物お悩み相談室」

-

ビューティー

和髪を自分で結うために 「セルフ和髪のいろは~一髪二化粧三衣装」vol.1

-

着物でおでかけ

東京・目黒『スリーティアーズ』「着物でアフタヌーンティー」 vol.1

-

エッセイ

式典に着物を着ると”目立ちたがり”なの!? 「3兄弟母、時々きもの」vol.16

-

着物の基本

自分でできる、着物のヘアアレンジ集|小紋にも似合うすっきり上品なシニヨンヘア

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

インタビュー

色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1

-

インタビュー

妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編

-

着物の基本

着物の格に合わせたバッグの選び方。シーン別に持ちたいバッグを徹底解説!

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西常商店・大西里枝さんの一年」vol.7

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

エッセイ

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20