茂山千五郎家と祇園祭 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.11(最終回)

室町時代から400年にわたって京都で狂言の普及・継承に勤めている茂山千五郎家の1年間に密着する連載も、いよいよ最終回です。装束の虫干しから始まった当連載の最後となる今回は、日本三大祭のひとつである「祇園祭」と茂山千五郎家の関わりについてご紹介します。

目次

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2025.07.28

連載記事

茂山千五郎家と祇園祭 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.11(最終回)

-

2025.07.28

連載記事

千五郎家所蔵の狂言装束、大解剖! 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.10

-

2025.07.28

連載記事

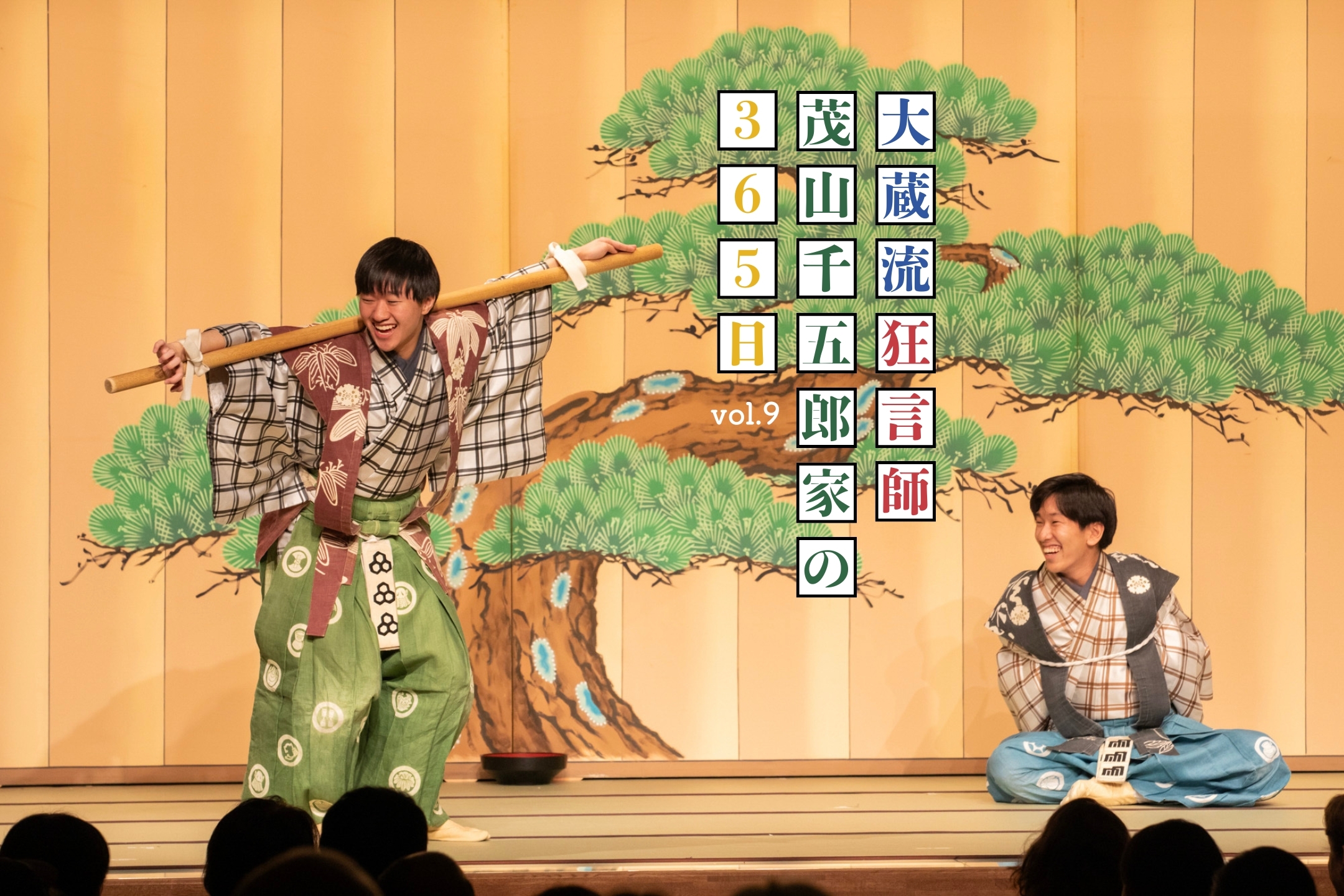

ギオンコーナー、それは伝統への玄関口 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.9

-

2025.07.28

連載記事

千五郎家の若奥様好みを大公開! 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」番外編

-

2025.07.28

連載記事

千五郎家における縁の下の山の神 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.8

-

2025.07.07

連載記事

福はうち~!良き鬼からの厄除け豆 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.7

-

2025.07.07

連載記事

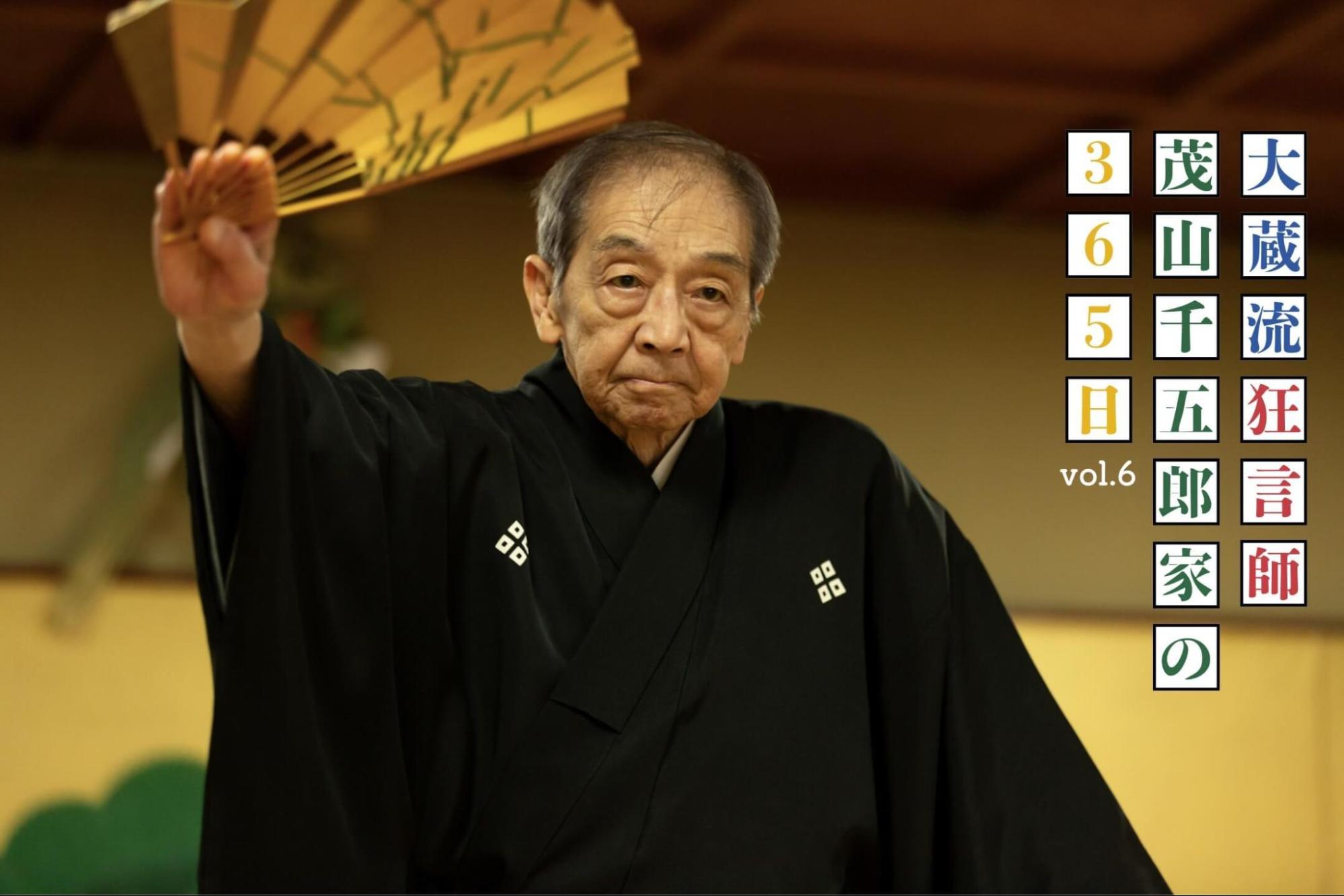

初春を寿ぐ儀式「舞初式」に密着 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.6

-

2025.07.07

連載記事

新作公演が広げる、狂言への間口 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.5

-

2025.07.07

連載記事

狂言を習い事に? 茂山千五郎家の社中とは 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.4

-

2025.07.07

連載記事

歴史ある『茂山狂言会』に託す想い 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.3

-

2025.07.07

連載記事

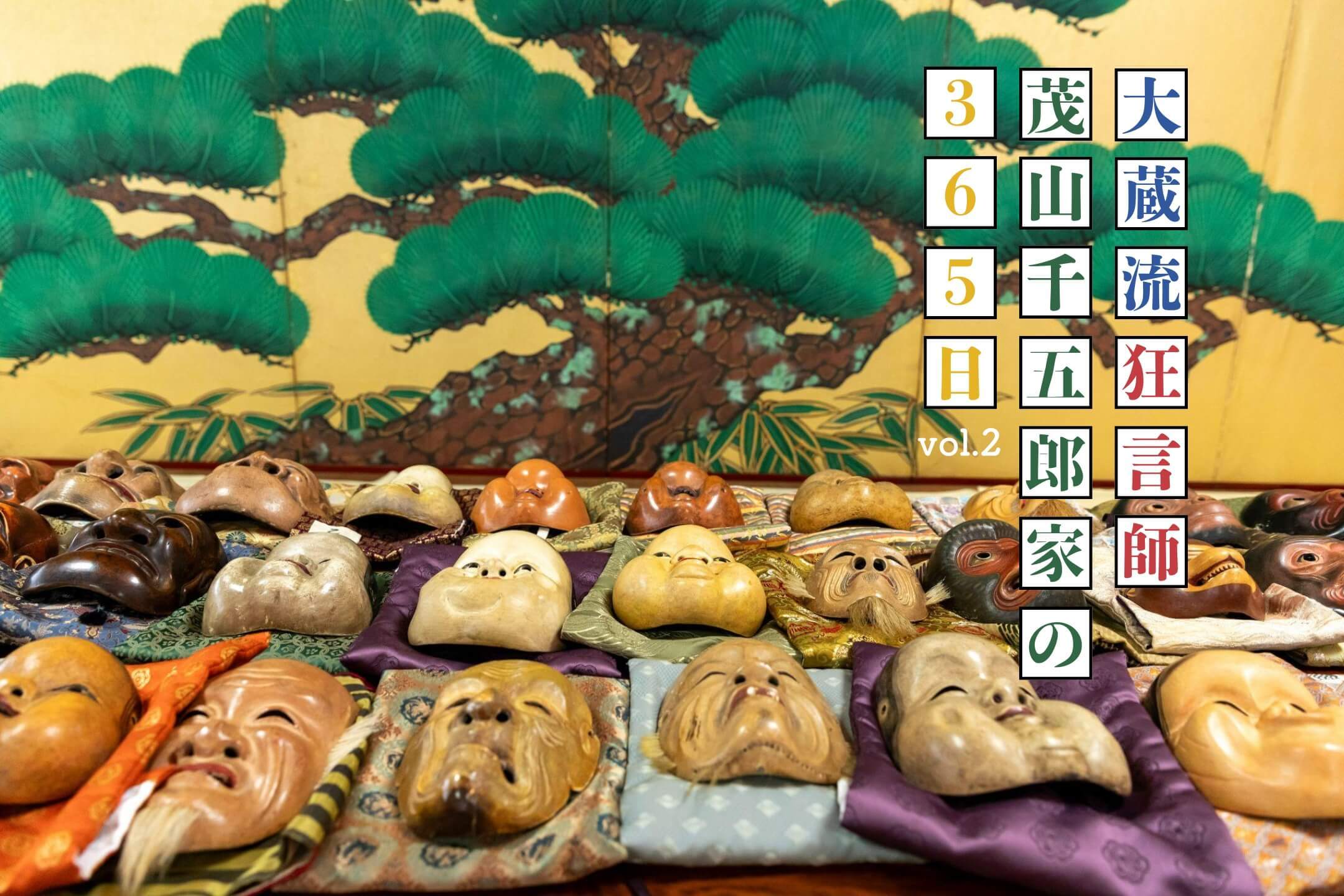

佳景かな!狂言面の虫干し 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.2

-

2025.07.07

連載記事

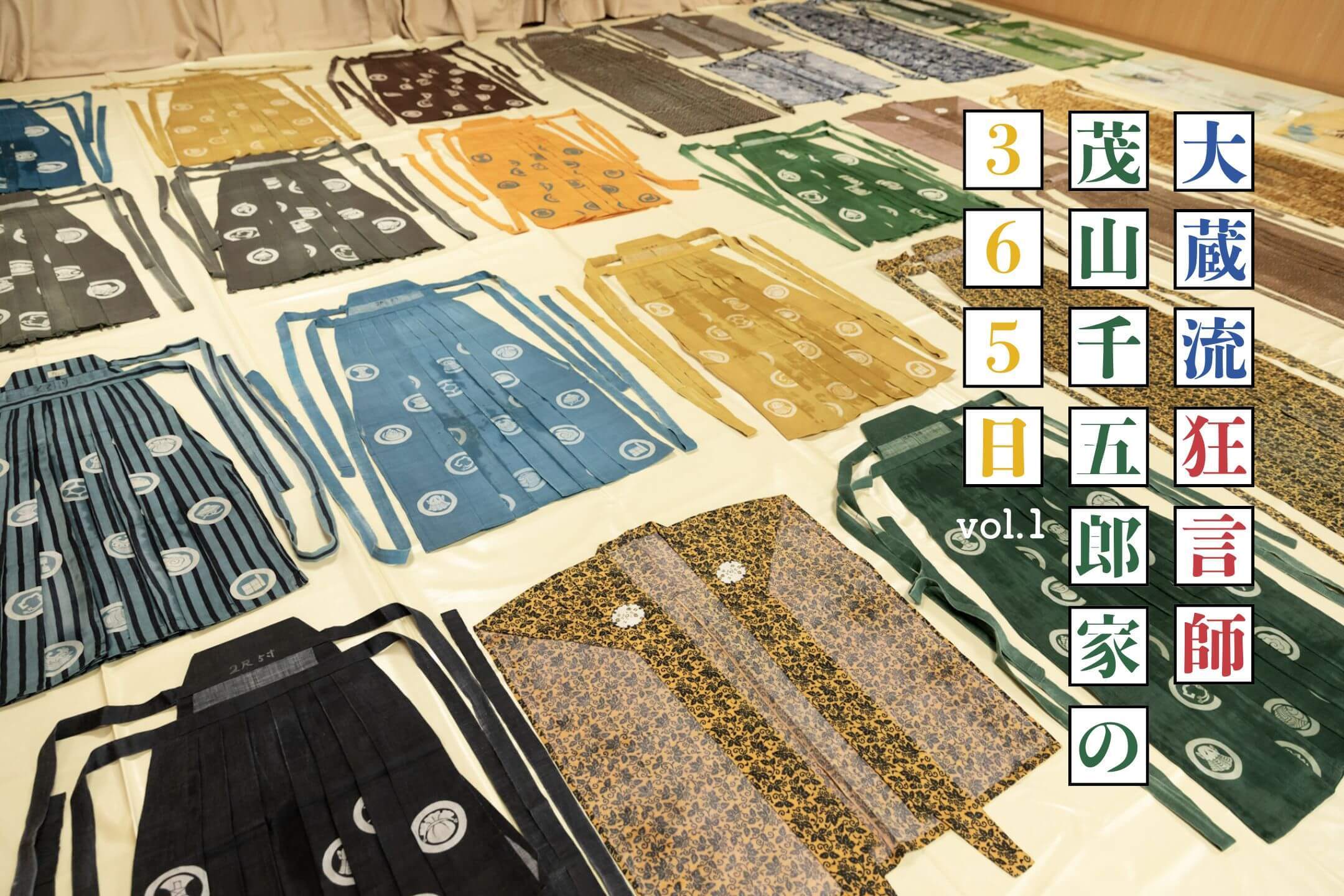

壮観なり!狂言装束の糊付け 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.1

LATEST最新記事

-

ライフスタイル

着物の所作を美しくするために重ねた訓練【女優 熊谷真実さん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.8

-

カルチャー

遊郭は江戸のセーフティネット? 「知ってた?べらぼうなお江戸話」vol.2

-

ライフスタイル

【おとめ座】『ざざんざ織』を着回すコーデ 「12星座で実践!着物1枚に帯3本」vol.1

-

カルチャー

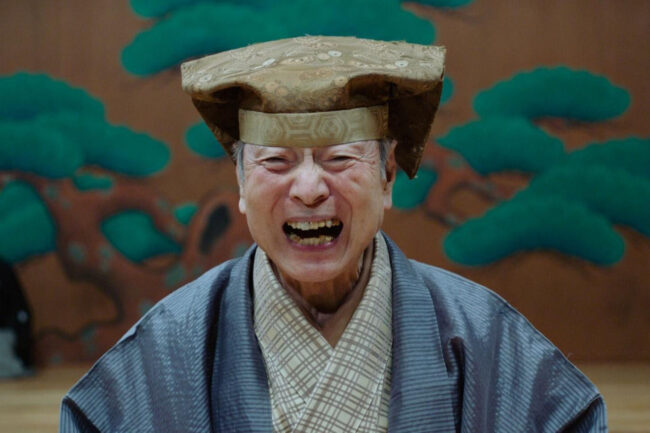

人間国宝・野村万作氏の狂言に捧げた90年『六つの顔』 「きもの de シネマ」vol.68

-

インタビュー

【対談】映画作家 河瀨直美さん×着物家 伊藤仁美さん ――着物はひとりで着るものじゃない。

-

ライフスタイル

世の中の役に立つ企業をめざして【たかはしきもの工房・髙橋和江さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」和装小物のギモンを解決! vol.10

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7

-

ライフスタイル

桜花祭で織姫 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.4

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

カルチャー

遊郭は江戸のセーフティネット? 「知ってた?べらぼうなお江戸話」vol.2

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

ライフスタイル

端午の節句に菖蒲尽くし 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.5

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

ライフスタイル

桜花祭で織姫 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.4

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

ライフスタイル

端午の節句に菖蒲尽くし 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.5

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

ライフスタイル

萬燈会とお盆飾り 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.8

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7

-

着物の基本

浴衣帯の上手な合わせ方・結び方とは?簡単な帯合わせ・コーディネートのコツを解説!