着物や帯によく使われる柄の意味や由来とは?「8種の柄について解説 その①」

普段何気なく目にする、お着物や帯の柄、文様…。そこには様々な意味や歴史が込められています。今回は「正倉院文様」、そして自然や風景をモチーフにした文様からいくつかピックアップして、紐解いていきます。

そこで今回は、特によく目にする着物の柄、及び文様に焦点を当て、その意味や格、由来について解説していきます。

正倉院文様

しかし現在では、正倉院の中にある宝物や楽器などを文様化したもの、法隆寺裂なども含めて正倉院文様と呼ばれています。

正倉院文様には植物文様、動物文様、狩猟文などがありますが、着物には、曲線美が美しい唐草や唐花などの植物文様が用いられ、逆に帯にはシンメトリーの華文や円文(動物文様や狩猟文など)が多く用いられる傾向にあります。

また、正倉院文様は非常に格の高い柄、文様としても知られており、黒留袖や色留袖、訪問着、袋帯などによく用いられます。

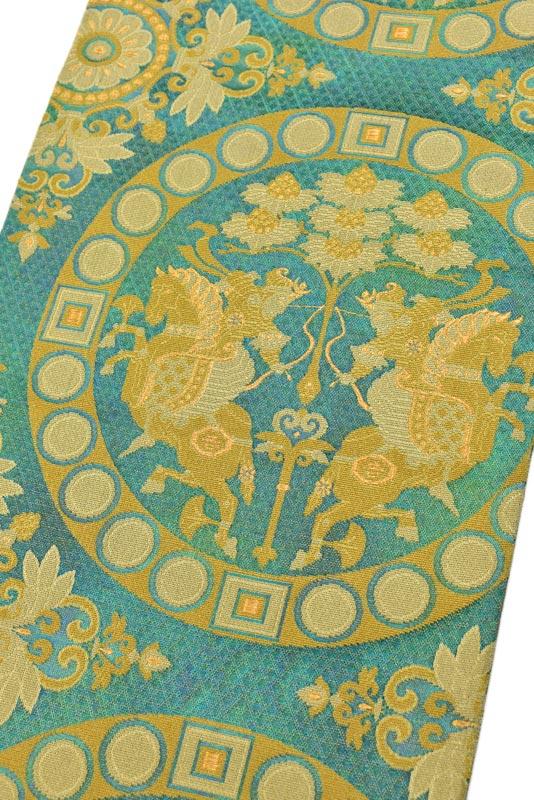

① 連珠文

連珠文とは、小さな玉を連ねた文様のことを指して言い、特に円文のふちに小さな玉が並べられた文様は「連珠円文」と呼ばれています。

円の中には動物の文様が多く見られ、インパクトのある図柄となることが多いです。

この文様は、元々ペルシャで生まれたものであり、どこかエスニックな雰囲気が漂っています。

② 宝相華文

宝相華文は唐花文の一種で、牡丹や芙蓉といった大輪花の美しい部分だけを組み合わせて作った空想の花の文様になります。

宝相華には華麗な花文様という意味がありますが、その名の通り、非常に華やかな印象をもたらす柄行が多いです。

そこから、お祝いの場やパーティーなどの宴席で好まれます。

③ 花喰鳥文

花喰鳥とは、花を口にくわえた鳥のことを言います。

鶴が松をくわえている松喰鶴文は、この花喰鳥文が元になった和文様です。

因みに、正倉院文様に多く見られる花喰鳥文の鳥には、鳳凰、長尾鳥などが描かれています。

くわえている草花は宝相華、松、草など様々であり、その草花の文様の格によって花喰鳥の文様の格も決まるとされています。

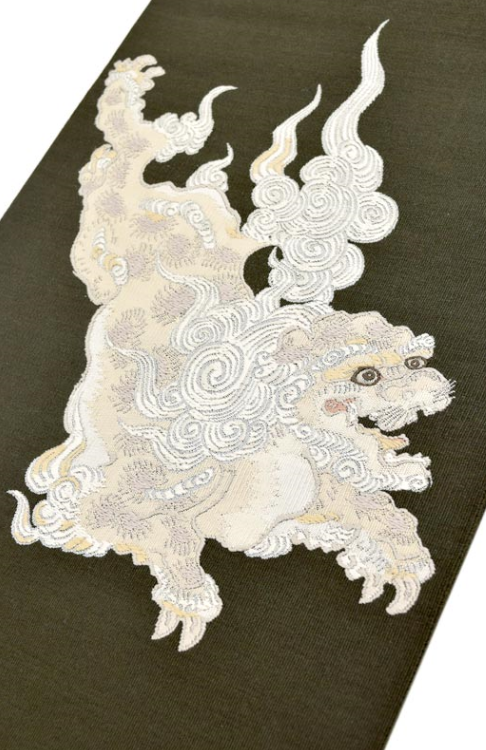

④ 獅子文

獅子文は、文字通り獅子をモチーフにした文様のことを言います。

獅子は単独で用いられることもありますが、円文の中に2頭向かい合わせの状態で文様化したものも多く見られます。

また、動物の王である獅子と花の王である牡丹を組み合わせた「獅子牡丹」と呼ばれる文様は吉祥文様の代表として有名です。

自然・風景の文様

この流水や霞、雨などの自然現象が文様として用いられるようになったのは奈良時代からと言われています。

逆に、月や星などの天空のものを文様として用いる発想は中国から伝わったとされており、自然信仰やシャーマニズムとも密接な関係があるとされています。

① 茶屋辻

茶屋辻は、風景文様の代表格とも言える文様で、江戸時代に生まれた文様です。

水辺の風景や橋、家屋、樹木、山、草花が描かれた総模様が目を引く柄ではありますが、元々上流の武家女性たちが夏の正装に用いた柄ということもあり、どこか涼しさが感じられる柄行になっているのが特徴です。

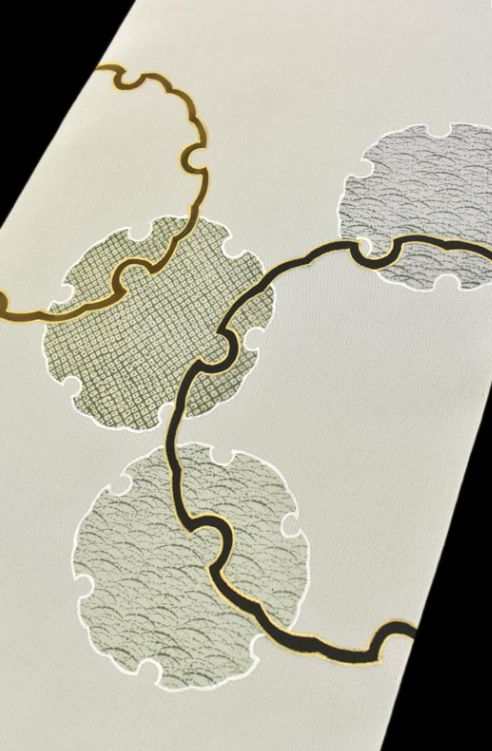

② 雪輪

雪の結晶をモチーフに、雪の結晶を6弁の丸い花のように表した文様が雪輪になります。

雪のようにも、綿のようにも、雲のようにも見える文様で、着物や帯に柔らかい印象を与えてくれます。

雪輪の文様は、斑雪を図案化させて作ったものだとされています。

因みに、雪輪は冬の風物詩ではありますが、雪輪のイメージから清涼感が得られるというところから夏の着物や浴衣などにも雪輪の文様が用いられることがあります。

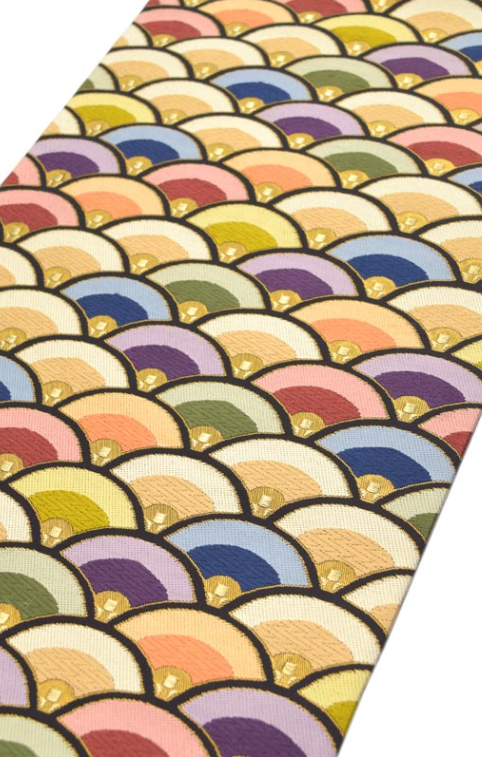

③ 青海波

青海波は吉祥模様の一つで、水面に見える波紋を幾何学的に文様化したものです。

「青海波」という名前は、雅楽『青海波』の装束にこの文様が起用されたことに由来するとされています。

因みに青海波の文様は、日本固有の文様というわけではなく、エジプトやペルシャなど世界各地で見ることができます。

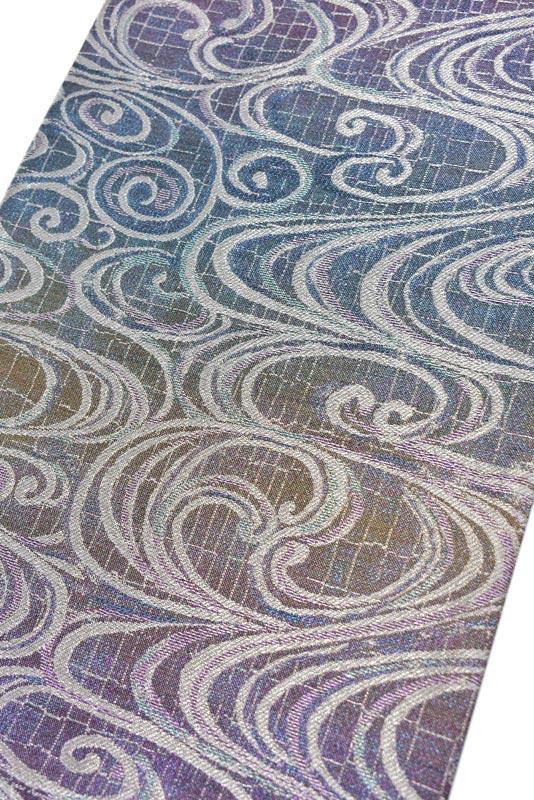

④ 観世水

観世水は渦巻文の一つで、流水が渦を巻いている様子をモチーフにした文様です。

「観世水」という名称は、能楽の観世流、観世太夫がこの文様を定式文様として用いたことに由来して付けられました。

観世水は、やや幾何学的な文様でもあるため、上下左右に繋げて描くことも出来、バリエーションが豊富な文様としても知られています。

そこから、着物や帯の文様としてだけではなく、着物の地紋としても用いられることがあります。

まとめ

着物や帯の文様の意味を知ることで、着物の着こなしにも幅が出ます。

気になった柄があったら是非柄の由来や意味を調べ、着物の新たな着こなしにお役立て下さい。

引き立て合う強さ 〜柄と柄の力学〜 「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五夜

柄 on 柄の組み合わせは、バランスが大事。引き算というより、力の拮抗加減ーベクトルーで考えると、意外な面白さが発見できるかもしれません。

着物の柄の意味と種類・季節をまなぶ Vol.3 鳥をモチーフにした文様

普段何気なく目にする、着物や帯の柄・文様…そこには様々な意味や歴史が込められています。今回は動物、とりわけ日常になじみ深い鳥や縁起の良い鳥にまつわる文様から千鳥・孔雀などの柄をピックアップして紐解いていきます。

シェア

RECOMMENDおすすめ記事

Related Posts

LATEST最新記事

-

よみもの

黒留袖をフォーマルから解放する 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.95

-

まなぶ

袙扇のうちとそと 〜小説の中の着物〜 阿岐有任『籬の菊』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十六夜

-

よみもの

歌舞伎役者・松本幸四郎さん×和粋伝承人・島田史子さん共同プロデュースの拭き取りクレンジング『凄艶』「きものと編集部の注目アイテム」vol.4

-

よみもの

世界でも類稀なる”布天国”、日本!【着物研究家 シーラ・クリフさん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.4

-

まなぶ

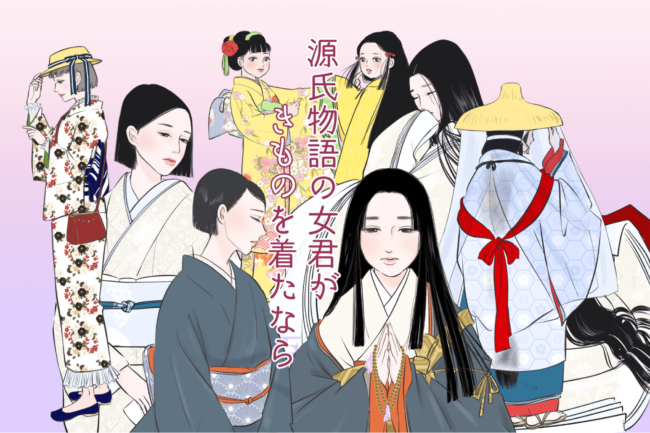

ギャップがあった女君を振り返り! 「源氏物語の女君がきものを着たなら」vol.16(最終回)

-

よみもの

『ミロ展』東京都美術館 「きものでミュージアム」vol.45

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

まなぶ

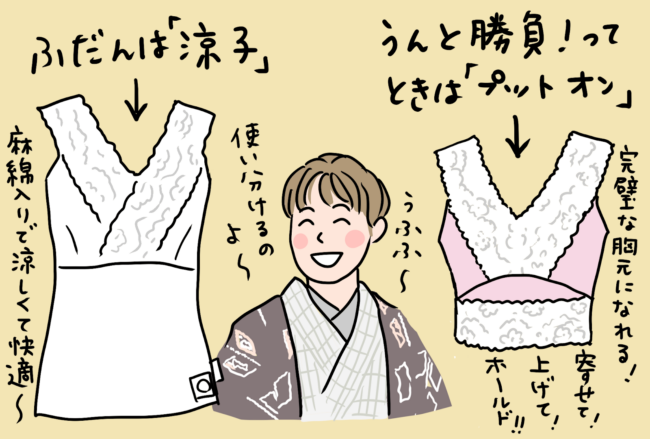

半襦袢とは?用途や選び方を解説!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

まなぶ

和服を普段着に!着物を着るメリットやおすすめの着物、選び方を紹介

-

よみもの

麗しい舞妓姿で人気を博す 祇園甲部・真矢さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.12

-

まなぶ

着物の種類 基本中のき!帯合わせ・小物合わせも解説「フォーマル編② 訪問着・付け下げ」

-

よみもの

”私だけの宝尽くし”の帯が仕上がりました! 「京都できもの、きもので京都」vol.22

-

よみもの

『ミロ展』東京都美術館 「きものでミュージアム」vol.45

-

よみもの

芸妓であれる日々に感謝 宮川町・千賀遥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.18

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

よみもの

【おうし座】ありのままで愛される華やいだ魅力 「12星座で選ぶ、わたしに一番似合う着物」vol.11

-

よみもの

”私だけの宝尽くし”の帯が仕上がりました! 「京都できもの、きもので京都」vol.22

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

よみもの

麗しい舞妓姿で人気を博す 祇園甲部・真矢さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.12

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

よみもの

憧れを胸に埼玉から京都へ 宮川町・富美唯さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.17

-

まなぶ

正派西川流・西川喜優先生 お稽古時の装い 着物で季節を表現する冬から春のコーデ「日本舞踊の愉しみ」vol.5

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

よみもの

六代目尾上松助夫人・井上盛恵さん「歌舞伎俳優 ご夫人方の装い」vol.9 ―松助に松也、“松”にちなんだものを身に着けて

-

よみもの

芸妓であれる日々に感謝 宮川町・千賀遥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.18

-

よみもの

”私だけの宝尽くし”の帯が仕上がりました! 「京都できもの、きもので京都」vol.22

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

まなぶ

初心者でも可能?着物の着方・着付けの手順を写真で解説!

-

よみもの

世界遺産の西本願寺で宮川町・とし夏菜さんのスペシャルな撮影会に密着! 「令和の芸舞妓図鑑」特別編

-

よみもの

麗しい舞妓姿で人気を博す 祇園甲部・真矢さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.12