着物の柄の意味と種類・季節をまなぶ Vol.2 植物・動物にまつわる文様~縁起の良い吉祥文様とは

普段何気なく目にする、お着物や帯の柄、文様…。そこには様々な意味や歴史が込められています。今回は植物、そして動物にまつわる文様からいくつかピックアップして、紐解いていきます。

目次

百花の長といわれる「牡丹」の柄の意味と季節

百花の王、百花の長、富貴の花と言われる豪奢な牡丹は、良い前兆の顕れとして吉祥文様とされています。

百獣の王とされる獅子との組み合わせで、能にいわれがある「唐獅子牡丹」などは特にめでたく良い組み合わせです。

牡丹には、葉のある春牡丹と、冬に花開き葉がほとんどない寒牡丹があります。

そのため、自然の牡丹の姿を描いて季節をあらわした模様の着物ですと、冬から春の着用がベストで、少し早めに季節を先取りして十一月頃から身に着けるのもお洒落な着方だといわれます。

百花の王、百花の長、富貴の花と言われる豪奢な牡丹は、良い前兆の顕れとして吉祥文様とされています。

百獣の王とされる獅子との組み合わせで、能にいわれがある「唐獅子牡丹」などは特にめでたく良い組み合わせです。

牡丹には、葉のある春牡丹と、冬に花開き葉がほとんどない寒牡丹があります。

そのため、自然の牡丹の姿を描いて季節をあらわした模様の着物ですと、冬から春の着用がベストで、少し早めに季節を先取りして十一月頃から身に着けるのもお洒落な着方だといわれます。

ただし他の花々とともに図案化されていたり、写実的ではなくイメージ的な描かれ方をした牡丹であれば、オールシーズンOKです。

ただし他の花々とともに図案化されていたり、写実的ではなくイメージ的な描かれ方をした牡丹であれば、オールシーズンOKです。

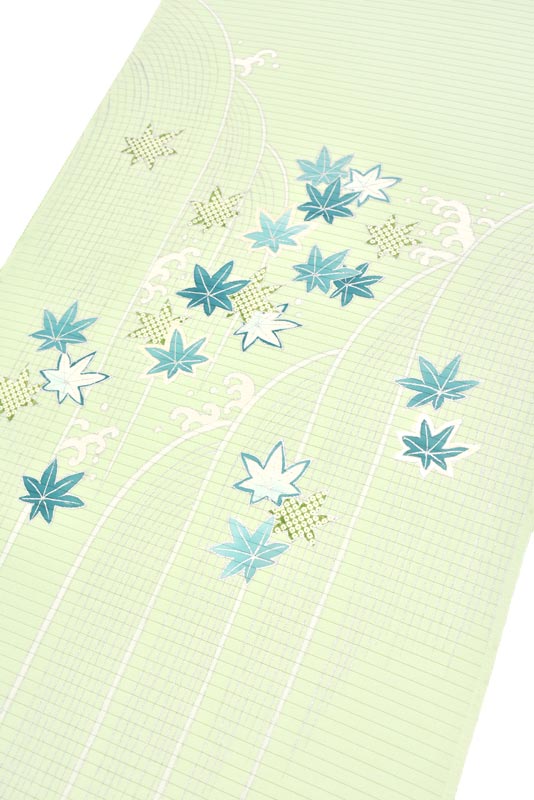

「楓」は日本の四季の移り変わりを美しく表現。楓柄の意味と季節

日本の四季を彩る自然の中でも、代表的なもののひとつがこの楓でしょう。

赤や黄色く色づいた様子が描かれた柄は、秋に好まれる図柄です。

日本の四季を彩る自然の中でも、代表的なもののひとつがこの楓でしょう。

赤や黄色く色づいた様子が描かれた柄は、秋に好まれる図柄です。

楓の色合いが青葉になっている「青楓」であれば、初夏に身に着けるのが良いですし、青楓と紅葉の組み合わせでは春秋ともに着用できるでしょう。

楓の色合いが青葉になっている「青楓」であれば、初夏に身に着けるのが良いですし、青楓と紅葉の組み合わせでは春秋ともに着用できるでしょう。

単独文様だけでなく、菊や流水などとともに描かれた美しい意匠もあります。

流水に楓をあしらった模様は特に「竜田川文様」と呼ばれ、日本の伝統的な意匠としてなじみ深いものです。

奈良県にある紅葉の名所・斑鳩を流れる竜田川に、散り落ちた楓が川面を埋める鮮やかな光景を図案化したもので、その景観の美しさは、古代の歌人・在原業平が「ちはやぶる神代も聞かず龍田川からくれなゐに水くくるとは」と詠んで絶賛したことでも知られています。

単独文様だけでなく、菊や流水などとともに描かれた美しい意匠もあります。

流水に楓をあしらった模様は特に「竜田川文様」と呼ばれ、日本の伝統的な意匠としてなじみ深いものです。

奈良県にある紅葉の名所・斑鳩を流れる竜田川に、散り落ちた楓が川面を埋める鮮やかな光景を図案化したもので、その景観の美しさは、古代の歌人・在原業平が「ちはやぶる神代も聞かず龍田川からくれなゐに水くくるとは」と詠んで絶賛したことでも知られています。

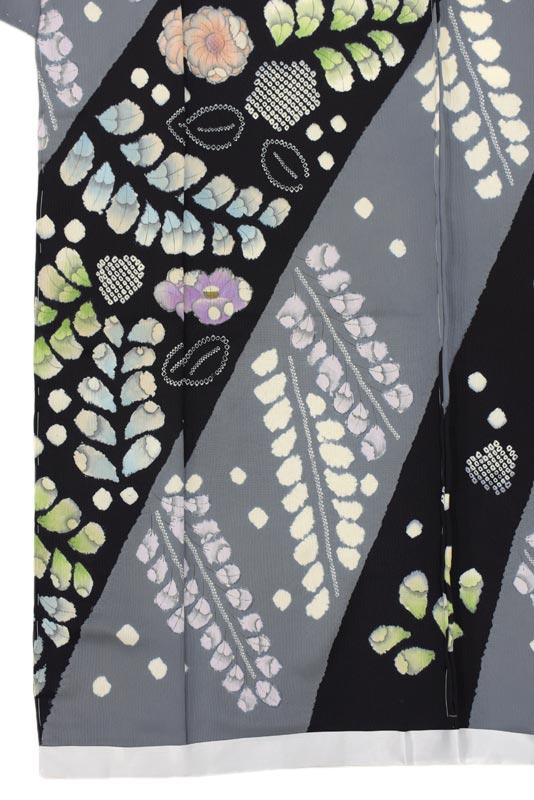

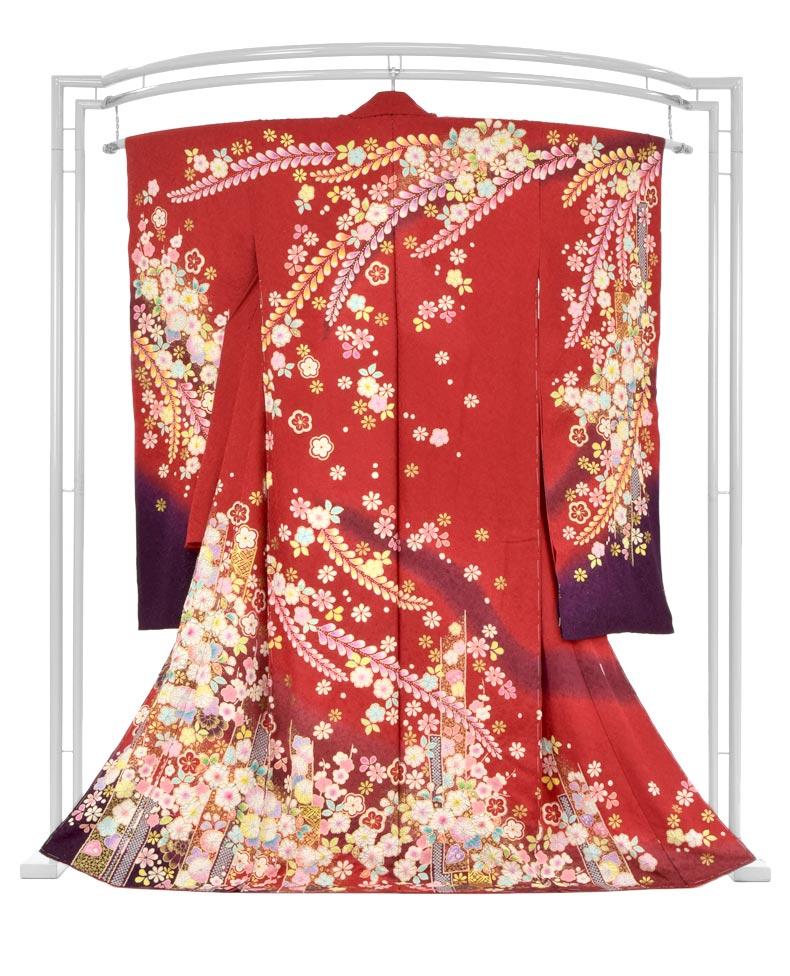

絞り染めの技法「辻が花」の柄の意味と季節

辻が花は、奈良時代から続く絞り染めの手法のことで、まず基調として絞り染めをしたあと、草花の模様を筆で描き、摺箔、刺繍などで仕上げたものです。

高度な技術で作成された優美な姿が武家社会に広まり、安土桃山時代に最も隆盛しましたが、友禅染が台頭してきたことから取って代わられるように下火となりました。

その後、近年になって初代の久保田一竹氏が失われていた辻が花の染色技法を復刻したことから、世界的にも評価されて再ブームが巻き起こり、現代では着物の柄のひとつとして定着しています。

辻が花は、奈良時代から続く絞り染めの手法のことで、まず基調として絞り染めをしたあと、草花の模様を筆で描き、摺箔、刺繍などで仕上げたものです。

高度な技術で作成された優美な姿が武家社会に広まり、安土桃山時代に最も隆盛しましたが、友禅染が台頭してきたことから取って代わられるように下火となりました。

その後、近年になって初代の久保田一竹氏が失われていた辻が花の染色技法を復刻したことから、世界的にも評価されて再ブームが巻き起こり、現代では着物の柄のひとつとして定着しています。

絞り染めを主体にしているため、当然、生地には絞った跡があってデコボコしており、その立体感が辻が花の魅力のひとつとなっています。

絞り染めを主体にしているため、当然、生地には絞った跡があってデコボコしており、その立体感が辻が花の魅力のひとつとなっています。

辻が花という花があるわけではなく技法の名前ですので、模様や柄について厳密な決まりはないのですが、流れるような花の並びをベースにさまざまな小花があしらってある模様が一般的です。

伝統的で華やかな様子が祝い事にぴったりだとして、成人式の晴れの日に用いられる振袖にもたいへんな人気を博しています。

辻が花という花があるわけではなく技法の名前ですので、模様や柄について厳密な決まりはないのですが、流れるような花の並びをベースにさまざまな小花があしらってある模様が一般的です。

伝統的で華やかな様子が祝い事にぴったりだとして、成人式の晴れの日に用いられる振袖にもたいへんな人気を博しています。

「鶴」は長寿を象徴するありがたい存在。鶴の柄の意味

豊かな生命力と長寿を象徴する縁起の良い鳥「鶴」は、幸せを祝うシーンに最適の模様です。

松や亀、瑞雲との組み合わせが多く見られ、意匠としても「折り鶴」「千羽鶴」「飛鶴」「雲鶴」など様々なものがあります。

長寿を祈ったり祝ったりするシーンにふさわしい文様とされてきました。

一度つがいになると一生添い遂げるという鶴の性質から夫婦円満の象徴にもなっており、婚礼の場にも良く合う図柄です。

豊かな生命力と長寿を象徴する縁起の良い鳥「鶴」は、幸せを祝うシーンに最適の模様です。

松や亀、瑞雲との組み合わせが多く見られ、意匠としても「折り鶴」「千羽鶴」「飛鶴」「雲鶴」など様々なものがあります。

長寿を祈ったり祝ったりするシーンにふさわしい文様とされてきました。

一度つがいになると一生添い遂げるという鶴の性質から夫婦円満の象徴にもなっており、婚礼の場にも良く合う図柄です。

鶴の鳴き声は高く天界まで届き、神様と人とを繋ぐ存在とも言われて、古来よりありがたい鳥とされてきました。

それに加え、悠々と空を飛ぶ姿や上品な立ち姿などが、日本人の感性に合ったのではないでしょうか。

吉祥文様として人々に親しく用いられてきたのは、鶴が人々に長く愛されてきた印といえるでしょう。

鶴の鳴き声は高く天界まで届き、神様と人とを繋ぐ存在とも言われて、古来よりありがたい鳥とされてきました。

それに加え、悠々と空を飛ぶ姿や上品な立ち姿などが、日本人の感性に合ったのではないでしょうか。

吉祥文様として人々に親しく用いられてきたのは、鶴が人々に長く愛されてきた印といえるでしょう。

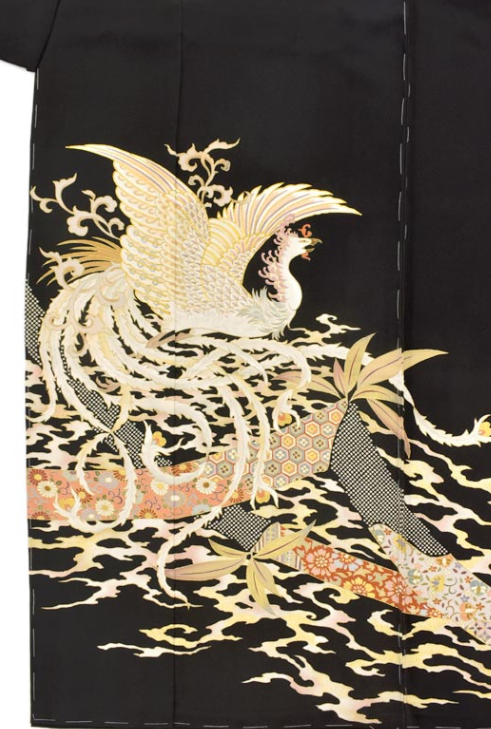

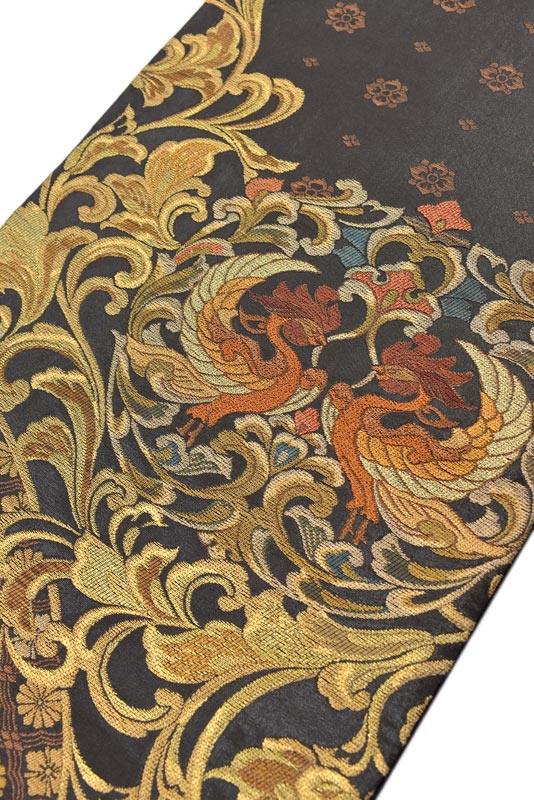

伝説の瑞鳥「鳳凰」の柄の意味

中国古来の思想にある、四霊または四瑞と呼ばれる四種類の瑞獣のひとつが鳳凰です。

古くは中国の春秋戦国時代に成立した書物「礼記」にある一節で、四神ともいわれて麒麟や霊亀、応龍などと並び称されており、伝説上の生き物でありながら古来より人々に親しまれています。

ゴージャスな鳥の姿をしていて、しばしばフェニックスやガルーダと混同されることがありました。

中国古来の思想にある、四霊または四瑞と呼ばれる四種類の瑞獣のひとつが鳳凰です。

古くは中国の春秋戦国時代に成立した書物「礼記」にある一節で、四神ともいわれて麒麟や霊亀、応龍などと並び称されており、伝説上の生き物でありながら古来より人々に親しまれています。

ゴージャスな鳥の姿をしていて、しばしばフェニックスやガルーダと混同されることがありました。

日本では、飛鳥の昔から広く知られており「鳳凰が現れるのは繁栄の瑞兆である」といわれたいうように、最高級の吉祥紋として好まれてきました。

五色の羽や長い尾っぽが特徴です。

日本では、飛鳥の昔から広く知られており「鳳凰が現れるのは繁栄の瑞兆である」といわれたいうように、最高級の吉祥紋として好まれてきました。

五色の羽や長い尾っぽが特徴です。

着物の柄の意味と種類・季節をまなぶ Vol.3 鳥をモチーフにした文様

普段何気なく目にする、着物や帯の柄・文様…そこには様々な意味や歴史が込められています。今回は動物、とりわけ日常になじみ深い鳥や縁起の良い鳥にまつわる文様から千鳥・孔雀などの柄をピックアップして紐解いていきます。

シェア

RECOMMENDおすすめ記事

Related Posts

LATEST最新記事

-

インタビュー

妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編

-

インタビュー

【対談番外編】映画作家 河瀨直美さん&着物家 伊藤仁美さん ――着物コーデは場とのセッション

-

ライフスタイル

褒めオンパレで自己肯定感爆上がり! 鳥塚ルミ子さん 【YouTube連動】「着物沼Interview」vol.3

-

エッセイ

small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

着物の基本

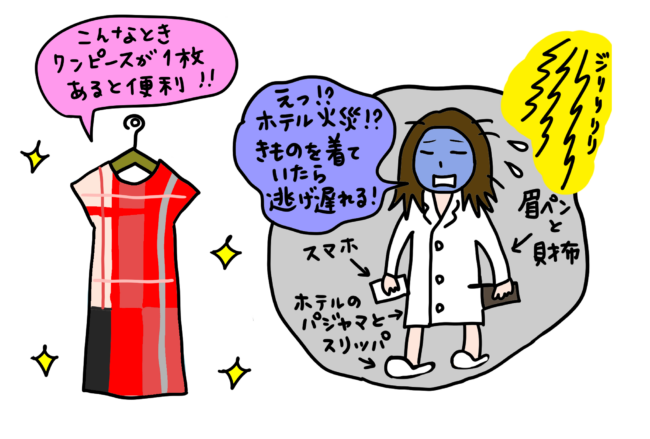

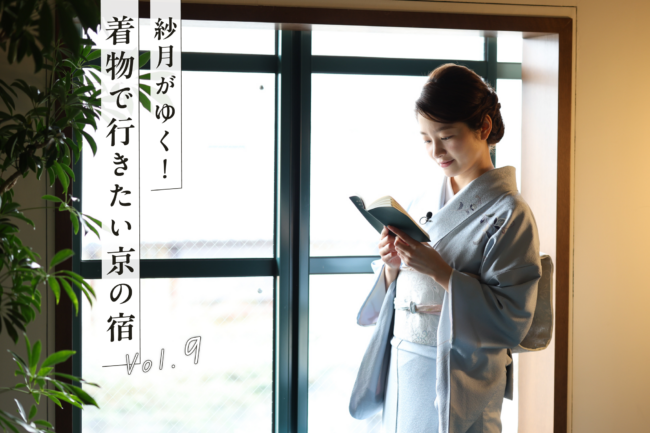

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

インタビュー

色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1

-

インタビュー

妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

浴衣・着物のたたみ方とは?初心者でもできる簡単な片付け方法をご紹介!

-

着物の基本

着物の格に合わせたバッグの選び方。シーン別に持ちたいバッグを徹底解説!

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

伊藤野枝、言葉で自由を求めた激動の生涯 『風よ あらしよ 劇場版』 「きもの de シネマ」vol.45

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

着物の格に合わせたバッグの選び方。シーン別に持ちたいバッグを徹底解説!

-

インタビュー

妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編

-

インタビュー

色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西常商店・大西里枝さんの一年」vol.7

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!