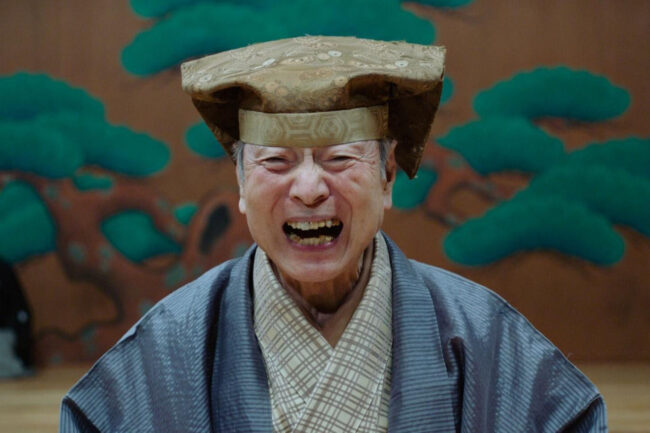

祇園甲部の芸妓・舞妓が華やかに舞う、『都をどり』の魅力に迫る!

京の春の風物詩『都をどり』が始まりました。約50名の祇園甲部芸妓・舞妓らが京都の名所を背景に舞う「都風情四季彩」の歴史と見どころをご紹介します。

シェア

RECOMMENDおすすめ記事

Related Posts

LATEST最新記事

-

イベント

大阪・関西万博で花魁パフォーマンス! 「Magnificent KIMONO!」vol.15(最終回)

-

インタビュー

妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編

-

インタビュー

【対談番外編】映画作家 河瀨直美さん&着物家 伊藤仁美さん ――着物コーデは場とのセッション

-

ライフスタイル

褒めオンパレで自己肯定感爆上がり! 鳥塚ルミ子さん 【YouTube連動】「着物沼Interview」vol.3

-

エッセイ

small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物でおでかけ

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49

-

イベント

大阪・関西万博で花魁パフォーマンス! 「Magnificent KIMONO!」vol.15(最終回)

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

ライフスタイル

着物の新しい形、守るべき伝統 「WORLD KIMONO SNAPS」 ‐ NEW YORK ‐

-

コラム

初心者でも可能?着物の着方・着付けの手順を写真で解説!

-

エッセイ

浴衣を着よう!大人の女性ならではのカッコいい着こなし術 「大久保信子さんのきもの練習帖」vol.1

-

カルチャー

その愛嬌こそが愛される所以 祇園東・雛佑さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.10

-

エッセイ

small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

着物の格に合わせたバッグの選び方。シーン別に持ちたいバッグを徹底解説!

-

インタビュー

妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編

-

インタビュー

色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西常商店・大西里枝さんの一年」vol.7

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

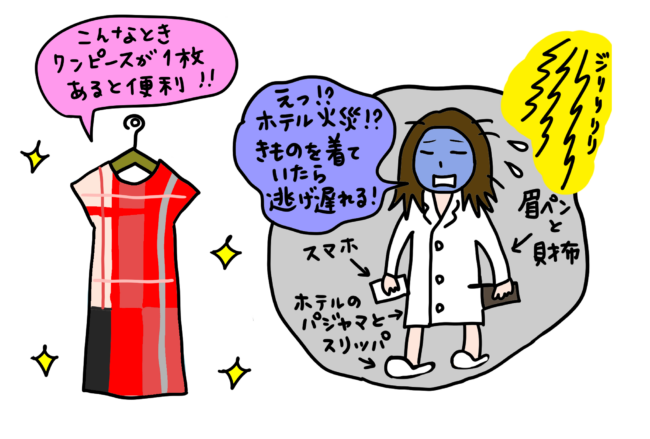

エッセイ

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!