“祇園祭オタク”の祭と着物の楽しみ方 秋尾沙戸子さん(後編)【YouTube連動】「着物沼Interview」vol.2

国際ジャーナリスト・ノンフィクション作家の秋尾沙戸子さんに着物沼について語っていただいたYouTube連動インタビュー。長刀鉾保存会の2階にて、京都愛いっぱいの秋尾さんに祇園祭と着物の楽しみ方を伺いました。

目次

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

LATEST最新記事

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

ファッション

あえかな月の光のような 〜小説の中の着物〜 杉本章子『東京新大橋雨中図』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五十夜

-

ライフスタイル

着物の所作を美しくするために重ねた訓練【女優 熊谷真実さん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.8

-

カルチャー

遊郭は江戸のセーフティネット? 「知ってた?べらぼうなお江戸話」vol.2

-

ライフスタイル

【おとめ座】『ざざんざ織』を着回すコーデ 「12星座で実践!着物1枚に帯3本」vol.1

-

カルチャー

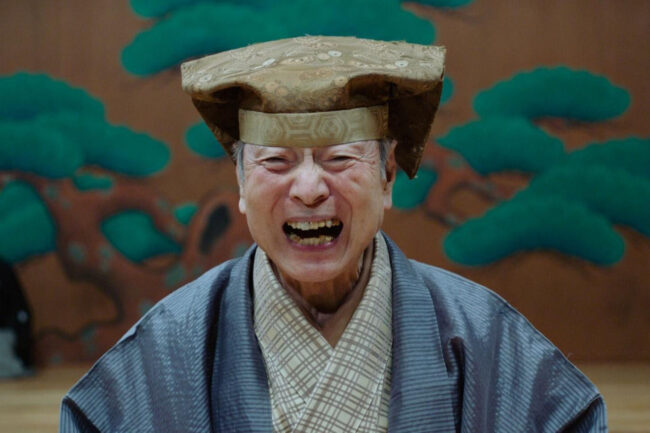

人間国宝・野村万作氏の狂言に捧げた90年『六つの顔』 「きもの de シネマ」vol.68

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

ファッション

中村獅童夫人 小川沙織さん「歌舞伎俳優 ご夫人方の装い」 vol.3 ―演目にちなんだ装いでお客さまを楽しませたい

-

着物の基本

着物は自宅で洗えるの?洗濯手順や注意点を解説!

-

着物の基本

着物の格に合わせたバッグの選び方。シーン別に持ちたいバッグを徹底解説!

-

カルチャー

憧れを胸に埼玉から京都へ 宮川町・富美唯さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.17

-

エッセイ

”大人の浴衣”を楽しもう! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.56

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

遊郭は江戸のセーフティネット? 「知ってた?べらぼうなお江戸話」vol.2

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

ライフスタイル

着物の所作を美しくするために重ねた訓練【女優 熊谷真実さん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.8

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7

-

着物の基本

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

着物でおでかけ

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49