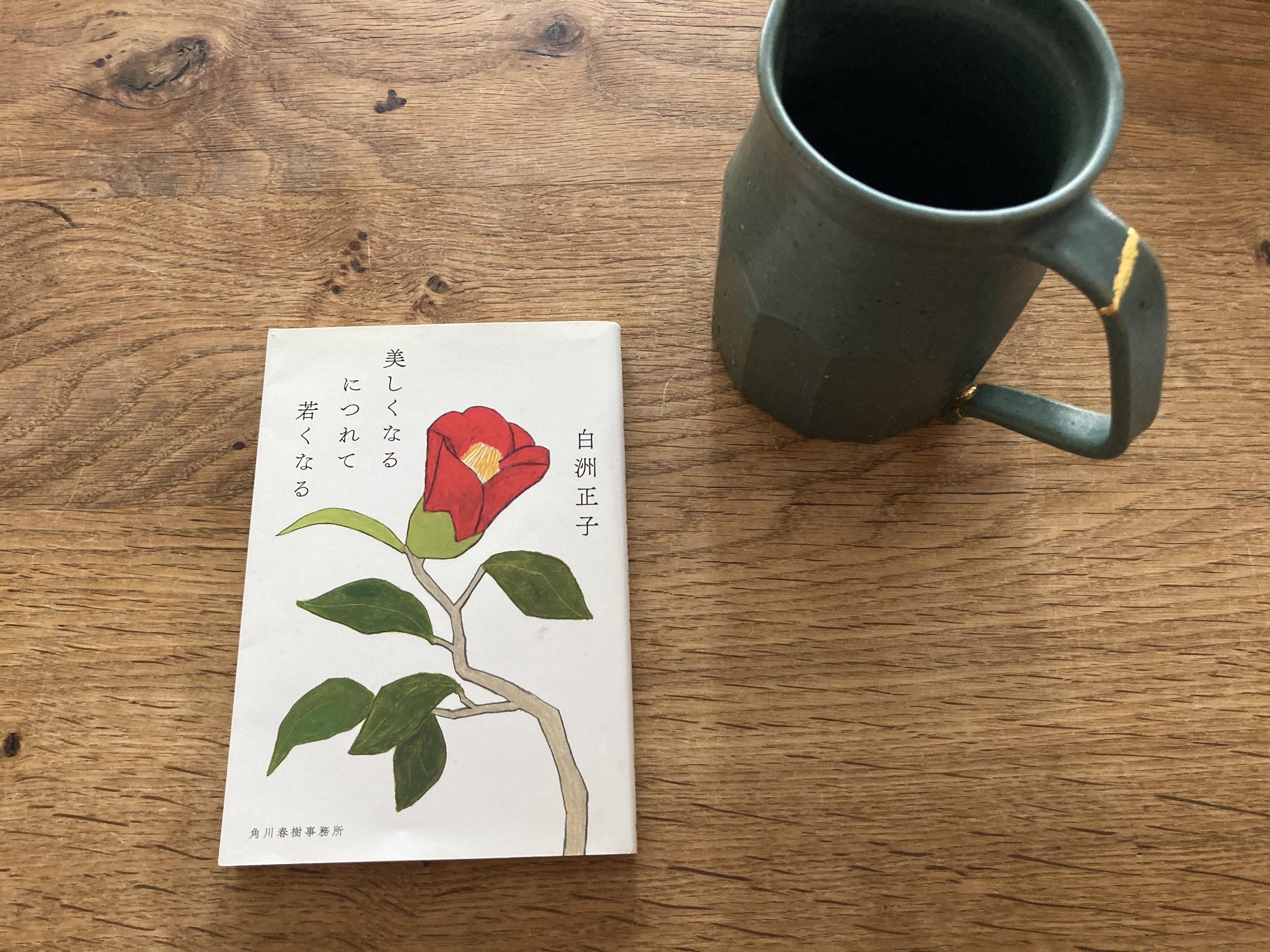

身に纏うものの人生哲学とその指南書 ー エッセイスト 紫原明子 「きものと、読書」vol.2

子育ての一番手のかかる時期も徐々に終わりに近づきつつある今、これからはいよいよ妻でも母でもない、ただの一人の大人としての私になる。時間がないからできないなんて言い訳も最早通用しない。普段着としての着物に手を伸ばす日が、いよいよやってきたのかもしれない。

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

LATEST最新記事

RANKINGランキング

-

まなぶ

半衿(はんえり)とは?着物との組み合わせ方・選び方や縫い付け方法まで解説

-

まなぶ

名古屋帯とは?袋帯との違いと種類ごとの使い分け・最適な仕立て方まで解説

-

まなぶ

肌襦袢(はだじゅばん)とは?長襦袢との違いは何?

-

まなぶ

着物の種類と、初めての着物を「付け下げ」にするべき5つの理由

-

まなぶ

留袖とは?結婚式などフォーマルな場での黒留袖の着用マナーと柄の選び方

-

まなぶ

小紋・江戸小紋とは?柄の種類や選び方【着物の種類 基本中のき!カジュアル編②】

-

まなぶ

着物の下着は何を着ればいい?おすすめのブラ・ショーツ・下着を紹介!

-

まなぶ

「訪問着」を徹底攻略!~6つのお悩み実例・解決いたします〜

-

まなぶ

辻が花とは?幻と称される染め物の特徴をご紹介

-

まなぶ

袋帯の多様な種類 丸帯・袋帯・洒落袋帯 シーンや着物に合わせたコーディネート解説